114回(2025年実施)看護師国家試験問題

午前

1.日本の令和4年(2022年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。

1.40%

2.50%

3.60%

4.70%

3

2.平均寿命で正しいのはどれか。

1.0歳の平均余命である。

2.50歳の平均余命である。

3.死亡者の平均年齢である。

4.健康な60歳の健康寿命と同じである。

1

3.令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査で、運動習慣のある割合が最も高いのはどれか。

1.20歳代

2.40歳代

3.60歳代

4.70歳以上

4

4.高齢者の転倒予防のための環境づくりで適切なのはどれか。

1.玄関にマットを敷く。

2.廊下に手すりをつける。

3.夜間は廊下の照明を消す。

4.椅子にキャスターをつける。

2

5.医療保険の給付の対象となるのはどれか。

1.疾病の診察

2.人間ドック

3.市販薬の購入

4.定期予防接種

1

6.マズロー,A.H.の基本的欲求の階層で生理的欲求はどれか。

1.仲間を持ちたい。

2.空腹を満たしたい。

3.自分らしくありたい。

4.他者から称賛されたい。

2

7.胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

1.臍静脈

2.臍動脈

3.肺静脈

4.肺動脈

1

8.永久歯が生え始める目安となる年齢はどれか。

1.3歳

2.6歳

3.9歳

4.12歳

2

9.学童の体格を評価するのに用いるのはどれか。

1.Kaup<カウプ>指数

2.Rohrer<ローレル>指数

3.Tanner<タナー>の分類

4.Scammon<スキャモン>の発育曲線

2

10.令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で全世帯に占める65歳以上の者がいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

1.10%

2.30%

3.50%

4.70%

3

11.眼球運動を行う神経はどれか。

1.視神経

2.外転神経

3.顔面神経

4.三叉神経

2

12.成人の食道の構造で正しいのはどれか。

1.胃の幽門につながる。

2.上1/3が平滑筋である。

3.生理的狭窄部位がある。

4.長さは約45cmである。

3

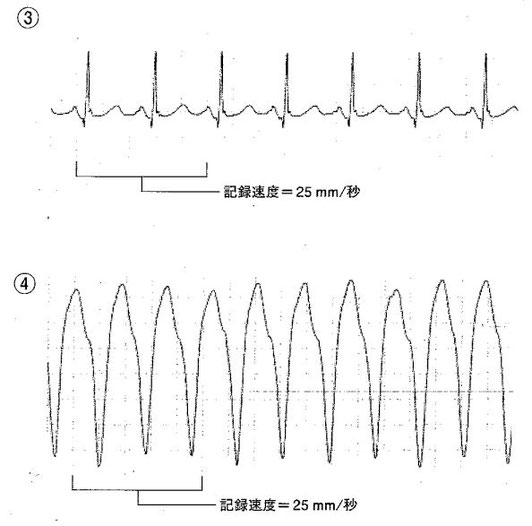

13.心電図波形を示す。心室頻拍はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

4

14.閉塞性黄疸の患者にみられる便の色はどれか。

1.赤

2.黄

3.黒

4.灰白

4

15.下垂手の原因はどれか。

1.尺骨神経麻痺

2.正中神経麻痺

3.橈骨神経麻痺

4.腓骨神経麻痺

3

16.前立腺肥大症患者の頻尿の原因はどれか。

1.多尿

2.残尿量の増加

3.膀胱刺激症状

4.器質的膀胱容量の減少

2

17.尿中ケトン体が陽性になる疾患はどれか。

1.痛風

2.肝硬変

3.糖尿病

4.ネフローゼ症候群

3

18.抗癌薬の副作用(有害事象)で骨髄抑制によるものはどれか。

1.嘔吐

2.脱毛

3.血球減少

4.神経障害

3

19.骨盤底筋訓練が有効な尿失禁はどれか。

1.溢流性尿失禁

2.機能性尿失禁

3.切迫性尿失禁

4.腹圧性尿失禁

4

20.看護師のボディメカニクスで正しいのはどれか。

1.動作時の重心は高い位置に置く。

2.立位では支持基底面を広くとる。

3.重心線は支持基底面の外側に置く。

4.足底と床の間の摩擦力を小さくする。

2

21.病室の湿度で適切なのはどれか。

1.10%

2.30%

3.50%

4.70%

3

22.空気感染(飛沫核感染)の予防策はどれか。

1.消毒薬の噴霧

2.病室の陽圧換気

3.N95マスクの着用

4.ラビング法の手指消毒

3

23.成人の持続点滴静脈内注射の方法で適切なのはどれか。

1.点滴筒には1/5の薬液を満たす。

2.刺入部が見えないように固定する。

3.刺入部は関節などの活動を妨げる部位を避ける。

4.液面が刺入部から30cmの高さになるように輸液バッグをかける。

3

24.体位ドレナージの目的はどれか。

1.関節拘縮の予防

2.痛みの軽減

3.睡眠の導入

4.排痰の促進

4

25.心静止の患者に投与する薬剤はどれか。

1.ドパミン

2.アトロピン

3.リドカイン

4.アドレナリン

4

26.神経筋接合部にあるイオンチャネル型受容体にアセチルコリンが結合すると、あるイオンが筋細胞内に流入する。このイオンはどれか。

1.塩化物イオン

2.カリウムイオン

3.カルシウムイオン

4.ナトリウムイオン

4

27.規則的な日常生活を送っている成人で、血中濃度が1日のうち起床時に最も高くなるのはどれか。

1.アドレナリン

2.コルチゾール

3.成長ホルモン

4.メラトニン

2

28.胸管について正しいのはどれか。

1.集めたリンパを左鎖骨下動脈に注ぐ。

2.右側の頸リンパ本幹と合流する。

3.毛細リンパ管網である。

4.乳び槽から始まる。

4

29.嚥下反射に伴って起こるのはどれか。

1.甲状腺の上下の動き

2.肝臓の上下の動き

3.声門の開放

4.舌根の沈下

1

30.胎生3週の発生過程にある胚子の横断面を図に示す。

Aから分化するのはどれか。

1.気管

2.食道

3.脊髄

4.大動脈

3

31.重症筋無力症に合併する頻度が最も高いのはどれか。

1.胸腺腫

2.胸膜中皮腫

3.甲状腺腫瘍

4.悪性リンパ腫

1

32.令和2年(2020年)の患者調査における入院医療で正しいのはどれか。

1.都道府県別の受療率の差はない。

2.推計患者数が最も多いのは循環器系疾患である。

3.年齢階級別の受療率が最も高いのは80歳代である。

4.平均在院日数が最も長いのは精神及び行動の障害である。

4

33.令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査で正しいのはどれか。

1.20歳以上女性の喫煙率は7.6%

2.20歳代女性のやせの割合は10.5%

3.20歳以上女性の食塩摂取量の平均値は6.5g/日

4.20歳以上女性の野菜摂取量の平均値は400g/日

1

34.患者の個別性を理解するために必要な概念はどれか。

1.ダイバーシティ

2.パターナリズム

3.プライマリヘルスケア

4.ソーシャルインクルージョン

1

35.入院中のAさんは昨晩、体温が38.8℃であったため解熱剤の坐薬を使用した。今朝の検温では37.0℃であった。Aさんが「ずっとお風呂に入っていないから背中がかゆい」と話したため、看護師が確認すると背部に発汗がみられた。

客観的情報の記録で適切なのはどれか。

1.背中がかゆい。

2.背部に発汗がある。

3.坐薬の効果があった。

4.全身清拭を実施する。

2

36.人体には使用しない消毒薬はどれか。

1.グルタラール

2.ポビドンヨード

3.塩化ベンザルコニウム

4.クロルヘキシジングルコン酸塩

1

37.リラクセーションを目的とした腹式呼吸の方法で適切なのはどれか。

1.浅い呼吸を繰り返す。

2.呼吸に意識を集中する。

3.1分間に20回のペースで行う。

4.吸気と呼気の時間の比率を2:1とする。

2

38.高濃度の酸素吸入によってCO2ナルコーシスを生じる危険性が最も高いのはどれか。

1.無気肺

2.肺塞栓症

3.間質性肺炎

4.慢性閉塞性肺疾患<COPD>

4

39.左肘を固定するために三角巾を置く位置を図に示す。適切なのはどれか。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

1

40.新鮮凍結血漿の説明で正しいのはどれか。

1.30~37℃の湯で融解する。

2.輸血には輸液セットを使用する。

3.融解後は48時間以内に使用する。

4.融解後に直ちに使用しない場合は20~24℃で保管する。

1

41.一次救命処置<BLS>で回復体位はどれか。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

2

42.上部消化管内視鏡検査で適切なのはどれか。

1.検査前日の就寝前に緩下薬を内服する。

2.検査の12時間前から禁食とする。

3.検査時の体位は右側臥位とする。

4.終了直後から飲食は可能である。

2

43.成年後見制度で正しいのはどれか。

1.地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。

2.後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。

3.審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。

4.法廷後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。

1

44.要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。

1.糖尿病

2.認知症

3.脳梗塞

4.多発性硬化症

4

45.Aさん(78歳、女性)は認知症があり、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅰである。1人で暮らしており、かかりつけの医師から処方された複数の内服薬を1日3回服用している。嚥下障害はない。Aさんは「薬がたくさんあって、余る薬もあるのよ」と訪問看護師に話した。

このときの服薬管理で適切なのはどれか。

1.内服薬を一包化する。

2.薬剤の形状を変更する。

3.訪問看護師の訪問時に内服する。

4.複数の内服薬を1つの箱にまとめて保管する。

1

46.介護保険制度のケアマネジメントで適切なのはどれか。

1.地域の課題を抽出する。

2.地域ケア会議を開催する。

3.要介護状態区分を判定する。

4.対象者のモニタリングを行う。

4

47.急性期の患者に起きる生体反応で正しいのはどれか。

1.エネルギー代謝が低下する。

2.蛋白質の同化が異化を上回る。

3.カテコールアミンの分泌が亢進する。

4.抗利尿ホルモン<ADH>の分泌が低下する。

3

48.セルフヘルプグループについて正しいのはどれか。

1.医療従事者が運営する。

2.営利を目的にした団体である。

3.当事者同士の交流による心理的効果がある。

4.在籍年数の長いメンバーの意見が重視される。

3

49.終末期癌患者にみられる悪液質の徴候はどれか。

1.体重減少

2.がん性疼痛

3.リンパ浮腫

4.末梢神経障害

1

50.がん患者の家族における社会的苦痛はどれか。

1.「患者にはどのがん治療が適切なのか」

2.「なぜ自分の家族はがんに罹患したのか」

3.「患者のがん治療を代わることはできないのか」

4.「治療の期間が長くなり、出費が続くと自分の生活はどうなるのか」

4

51.Aさん(27歳、男性)は、突然の胸痛と呼吸困難があり、救急外来を受診した。意識は清明。身長179cm、体重63kg、胸郭は扁平である。20歳から1日50本の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.1℃、呼吸数22/分、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)96%(room air)である。

下図に示す胸部CTから考えられるのはどれか。

1.酸素吸入が必要である。

2.抗菌薬投与が必要である。

3.右肺野の呼吸音は減弱している。

4.左胸腔内は液体成分で占められている。

3

52.膵頭十二指腸切除術においてドレーンを留置する場所で正しいのはどれか。

1.Magendie<マジャンディー>孔

2.Winslow<ウインスロー>孔

3.Luschka<ルシュカ>孔

4.Monro<モンロー>孔

2

53.自己血糖測定を行う患者への説明で正しいのはどれか。

1.「皮下の間質液のグルコースを測定します」

2.「耳たぶから検体を採取します」

3.「採取部位の消毒は不要です」

4.「低血糖が分かります」

4

54.成人の骨髄検査の穿刺部位を図に示す。

正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

3

55.脊髄造影を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

1.「検査前の食事制限はありません」

2.「造影剤が硬膜外腔に注入されます」

3.「検査後は頭痛の有無を確認します」

4.「検査後はベッドを水平にします」

3

56.老化に伴う消化器系の変化で正しいのはどれか。

1.大腸の蠕動運動が低下する。

2.膵液分泌量が増加する。

3.唾液分泌量が増加する。

4.胃粘膜が萎縮する。

1

57.令和3年度(2021年度)の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査で、養介護施設従事者等による高齢者虐待について正しいのはどれか。

1.虐待の種類は心理的虐待が最も多い。

2.被虐待高齢者は女性が全体の90%を占める。

3.発生要因は養介護施設従事者等のストレスの問題が最も多い。

4.虐待件数は養介護施設従事者等による虐待より養護者によるものが多い。

4

58.医療ニーズが高い要介護者が「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを組み合わせて受けられる地域密着型サービスはどれか。

1.短期入所療養介護

2.看護小規模多機能型居宅介護

3.地域密着型特定施設入所者生活介護

4.認知症対応型共同生活介護<グループホーム>

2

59.ポリファーマシーの説明で正しいのはどれか。

1.医療者の指示どおりに服薬しない状況

2.多剤併用による有害な事象が生じている状態

3.認知機能の低下により服薬管理が困難な状態

4.処方されている薬の内容を理解していない状況

2

60.介護医療院の説明で正しいのはどれか。

1.健康保険法に基づき設置される。

2.入所対象者は要介護3以上である。

3.要介護高齢者の長期療養・生活施設である。

4.看護職員数は入所者100人当たり3人である。

3

61.最も新しく制定された法律はどれか。

1.母子保健法

2.児童虐待の防止等に関する法律

3.子どもの貧困対策の推進に関する法律

4.医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

4

62.一次性の夜尿症で通院中の7歳の女児。保護者への生活のアドバイスで適切なのはどれか。

1.「1日に飲む水分の量を減らしましょう」

2.「寝る直前に水分をしっかり飲ませましょう」

3.「おねしょをしても叱らないようにしましょう」

4.「夜中、決めた時間に起こして排尿を促しましょう」

3

63.生後6~8か月ころの乳児で、親などの特定の人が自分の傍から離れたときに泣いたり後追いをしたりするのはどれか。

1.分離不安

2.アニミズム

3.自我の芽生え

4.アンビバレント

1

64.A君(6歳、男児)は腹痛のため来院し、ネフローゼ症候群と診断され入院した。ステロイド治療が開始され、本日が7日目である。尿量の増加がみられ浮腫が軽減し、血圧は128/80mmHg、尿蛋白+であった。

A君に説明する必要があるのはどれか。

1.手指衛生

2.床上安静

3.水分摂取の制限

4.蛋白質の摂取の制限

1

65.セクシュアリティに関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

1.性的指向ー表現する性

2.セックスー性愛の対象

3.ジェンダーー生殖性の性

4.ジェンダーアイデンティティー自身の性別の認識

4

66.プレコンセプションケアについて正しいのはどれか。

1.ケアの対象は女性に限定されている。

2.母体保護法によって規定されている。

3.国際連合<UN>によって提唱されている。

4.将来の妊娠に向けた健康の保持増進を目的としている。

4

67.正期産の時期のノンストレステスト<NST>で正常なのはどれか。

1.20分に2回以上の一過性頻脈がある。

2.胎児心拍数基線が80bpmである。

3.基線細変動が5bpmである。

4.一過性徐脈がある。

1

68.子宮復古不全の要因はどれか。

1.胎児発育不全<FGR>

2.卵膜の子宮内遺残

3.分娩直後の授乳

4.膀胱炎

2

69.出生直後の新生児の計測方法で正しいのはどれか。

1.身長は側臥位で計測する。

2.体重はオムツをつけて計測する。

3.頭囲は後頭結節とオトガイの周囲を計測する。

4.胸囲は肩甲骨直下と左右の乳頭を通る周囲を計測する。

4

70.精神科病院入院患者の身体的拘束中に発生しやすい合併症はどれか。

1.糖尿病

2.足白癬

3.悪性症候群

4.肺血栓塞栓症

4

71.知的障害<精神遅滞>について正しいのはどれか。

1.成人期に発症する。

2.退行現象の1つである。

3.統合失調症が原因となる。

4.知的機能と適応機能が障害される。

4

72.社会生活技能訓練<SST>について正しいのはどれか。

1.認知行動療法の1つである。

2.生活リズムの改善が目的である。

3.レクリエーション活動を中心に行う。

4.アウトリーチによる支援が原則である。

1

73.精神科病院での行動制限で正しいのはどれか。

1.家族の同意により身体的拘束を決定する。

2.行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。

3.12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。

4.暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。

3

74.看護師の特定行為で正しいのはどれか。

1.都道府県が指定する研修機関で研修を行う。

2.手順書は看護師が作成する。

3.医師法に基づいている。

4.診療の補助である。

4

75.診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを想定しているのはどれか。

1.医師法

2.医療法施行規則

3.個人情報の保護に関する法律

4.保健師助産師看護師法施行規則

2

76.ワーク・ライフ・バランスの取り組みで正しいのはどれか。

1.働き方の標準化を図る取り組みである。

2.女性のライフサイクルに特化した取り組みである。

3.自己啓発や社会活動にも適応される取り組みである。

4.キャリアを主体的に設計し実現していく取り組みである。

3

77.避難所生活において、身体活動が低下し続けている高齢者に最も起こりやすいのはどれか。

1.感染

2.脱水

3.せん妄

4.生活不活発病

4

78.急性の化膿性炎症で最初に血管外に遊走し炎症の中心となるのはどれか。

1.血小板

2.好酸球

3.好中球

4.赤血球

5.リンパ球

3

79.過剰に摂取すると試験紙法による尿潜血検査が偽陰性となるのはどれか。

1.葉酸

2.ビタミンA

3.ビタミンB1

4.パントテン酸

5.アスコルビン酸

5

80.Ⅱ型アレルギーで起こる疾患はどれか。

1.糸球体腎炎

2.関節リウマチ

3.アトピー性皮膚炎

4.アレルギー性結膜炎

5.特発性血小板減少性紫斑病<ITP>

5

81.伝えたいことがあるにも関わらず、ろれつが回らず正しく発音することが困難になるのはどれか。

1.喚語困難

2.構音障害

3.吃音

4.錯語

5.嗄声

2

82.口渇、多飲、多尿を主訴とする患者が、夜間の排尿が頻回で不眠を訴えている。1日の尿量は5Lほどで、尿比重は1.005、尿浸透圧は110mOsm/kgであった。この症状の原因と考えられるホルモンの内分泌器官はどれか。

1.下垂体後葉

2.甲状腺

3.膵臓

4.副甲状腺

5.副腎

1

83.血液凝固因子はどれか。2つ選べ。

1.トロンボプラスチン

2.エリスロポエチン

3.ウロビリノゲン

4.フィブリノゲン

5.プラスミノゲン

1,4

84.同種造血幹細胞移植の前に行われる全身放射線照射の目的はどれか。2つ選べ。

1.感染の予防

2.拒絶反応の防止

3.抗癌薬の活性化

4.腫瘍細胞の根絶

5.移植片対宿主病<GVHD>の予防

2,4

85.肝細胞癌で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.早期から黄疸が出現する。

2.原発性肝癌の中で最も頻度が高い。

3.診断に腹部超音波検査が用いられる。

4.特異性の高い腫瘍マーカーはCEAである。

5.肝内胆管の細胞が腫瘍化して発生する癌である。

2,3

86.片側性の末梢性顔面神経麻痺の症状はどれか。2つ選べ。

1.眼瞼が下垂する。

2.顔面の知覚が鈍い。

3.口角が垂れ下がる。

4.物が二重に見える。

5.額にできるしわに左右差がある。

3,5

87.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<障害者総合支援法>に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。

1.訪問介護

2.訪問看護

3.療養介護

4.重度訪問介護

5.訪問リハビリテーション

3,4

88.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<感染症法>で、2類感染症に分類されるのはどれか。2つ選べ。

1.ポリオ<急性灰白髄炎>

2.細菌性赤痢

3.狂犬病

4.百日咳

5.結核

1,5

89.日常生活自立支援事業のサービス内容で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.住民票の届出

2.福祉用具の貸与

3.入院時の身元保証

4.自家用車の売買契約

5.銀行口座から現金の引き出し

1,5

90.ドパミン受容体が遮断されることで出現する症状はどれか。2つ選べ。

1.幻聴

2.口渇

3.妄想

4.筋強剛

5.アカシジア

4,5

次の文を読み91~93の問いに答えよ。

Aさん(73歳、女性)は1人で暮らしており、脳梗塞で入院した。Aさんは左半身に麻痺があり、認知機能障害はない。4点杖を使用して歩行が可能となり、住宅改修をして自宅に退院した。退院後は、降圧薬と抗血栓薬が処方され、服薬管理と健康管理の目的で訪問看護を週1回、調理と買い物代行の目的で訪問介護を週1回利用している。Aさんは「昨日、退院して初めて1人で買い物に行ったら転びそうになって、横にいた人に支えてもらったんです」と訪問看護師に話した。

91.このとき、訪問看護師が転倒予防のために収集する情報として最も適切なのはどれか。

1.服薬の状況

2.食事の摂取量

3.右上下肢の筋力

4.他者との交流の頻度

3

92.退院から2か月後、Aさんは杖歩行が安定し、時間をかけて調理や買い物を自分で行うようになった。看護師が訪問したとき、Aさんから「最近トイレに間に合わずに尿が漏れてしまうことがあるんです。恥ずかしいので排泄だけは人の世話になりたくないんです。良い方法があれば教えてください」と相談された。

このときの訪問看護師のAさんへの助言で最も適切なのはどれか。

1.「パンツ型オムツを使ってみましょう」

2.「ポータブルトイレを使ってみましょう」

3.「夕食後は水分を摂り過ぎないようにしましょう」

4.「ご自分の排尿間隔に合わせてトイレに行きましょう」

4

93.退院から3か月後、Aさんはテレビを見て過ごす時間が多くなった。「買い物や調理が面倒になって、同じものばかり作っています」と言い「退院したころは毎日排便があったのに、最近便秘気味ですっきりしないんです」と訴えた。

訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.食事内容を見直す。

2.腹部の温罨法を勧める。

3.市販の浣腸液の使用を勧める。

4.主治医に緩下薬の処方を相談する。

1

次の文を読み94~96の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、主婦)は、食後に冷汗を伴う腹痛があり外来を受診した。腹部超音波検査の結果、胆石症と診断され、腹腔鏡下胆嚢摘出術の目的で入院した。

看護師は手術オリエンテーションで、術後の入院期間は2日と説明した。Aさんは、同じ手術を受けた妹が合併症で3週間以上食事もできなかったので、自分も同じ合併症を発症するかもしれないと心配そうに話した。

94.Aさんの妹が発症した合併症はどれか。

1.肺炎

2.胆汁瘻

3.皮下気腫

4.深部静脈血栓症

2

95.Aさんは、全身麻酔下で気腹法による腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けている。手術中のAさんに最も生じやすいのはどれか。

1.体温の上昇

2.心拍出量の上昇

3.腹腔内圧の低下

4.動脈血二酸化炭素分圧<PaCO2>の上昇

4

96.Aさんの術後の経過は良好で、退院した。その後の外来受診で「下痢をすることが多いです」という訴えがあった。

下痢を予防するために控えるもので正しいのはどれか。

1.塩分

2.脂質

3.糖質

4.蛋白質

2

次の文を読み97~99の問いに答えよ。

Aさん(50歳、女性、会社員)は、職場で激しい頭痛を訴えて倒れ、意識を失って、救急搬送された。救命救急センター到着時のバイタルサインは、体温36.7℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧168/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>98%(room air)であった。閉眼していたので、大声で話しかけると開眼したが、すぐに閉眼して眠り込んでしまう。

97.Aさんの意識レベルは、ジャパン・コーマ・スケール<JCS>で評価するとどれか。

1.Ⅱー10

2.Ⅱー20

3.Ⅲー100

4.Ⅲー200

2

98.Aさんは、CT検査の結果、脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血と診断され、クリッピング術を受けてICUに入室した。入室時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数22/分、脈拍78/分、血圧126/60mmHg、フェイスマスクによる酸素投与下(5L/分)で経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>98%であった。3時間後、Aさんは開眼して「頭が痛い」と訴えた。バイタルサインに変化はなく、脳槽ドレーンからは淡血性の排液がみられている。

このときの看護師の判断で正しいのはどれか。

1.端座位にする。

2.枕を高くする。

3.鎮痛薬の適応である。

4.ドレーンをクランプする。

3

99.Aさんの回復は順調で、後遺症なく退院した。退院1か月後の外来で、Aさんに生活状況を聞くと、会話に対する反応は鈍く「この間、尿を漏らしてしまいました」と話した。家族は「最近物忘れが激しく、歩くのも遅くなりました」と話した。看護師がAさんに書類を渡すと、スムーズに受け取り、きれいな文字で名前を書いた。家族は「入院前と変わらない字で書けています」と言った。

Aさんに起こっている可能性が高いのはどれか。

1.脳血管攣縮

2.正常圧水頭症

3.脳動脈瘤の破裂

4.Parkinson<パーキンソン>病

2

次の文を読み100~102の問いに答えよ。

Aさん(87歳、女性)は1人で暮らしている。難聴のため補聴器を使用している。自宅で転倒して痛みで起き上がれなくなり、救急搬送され入院した。搬送先の病院で右大腿骨頸部骨折と診断され、全身麻酔下で人工骨頭置換術を受けた。術後は前腕部に点滴静脈内注射と右大腿の創部に吸引式ドレーンが一本挿入されている。

手術直後の検査所見:赤血球410万/μL、白血球7800/μL、Hb12.0g/dL、総蛋白6.5g/dL、アルブミン4.0g/dL、尿素窒素20mg/dL、Na145mEq/L、K3.8mEq/L。

術後のドレーン出血量は少量である。創部痛に対して非ステロイド性抗炎症薬の坐薬と内服が処方され、手術当日の21時に坐薬を使用した。

100.術後1日。朝6時のAさんのバイタルサインは、体温36.5℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、血圧120/82mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>97%(room air)であった。膀胱留置カテーテルが挿入されていて夜間の尿の流出は良好であった。腸蠕動音が確認できたため朝食が開始された。食事時にAさんが顔をしかめていたため、夜勤の看護師が鎮痛薬の内服を勧めたがAさんは「痛みはそれほど強くない」と言った。朝食後に点滴静脈内注射と吸引式ドレーンが抜去された。

午前9時の看護師の観察項目で優先度が高いのはどれか。

1.意識レベル

2.酸素飽和度

3.創部痛

4.血圧

5.尿量

3

101.術後1日。午前中に看護師がAさんのバイタルサインを測定しているときは眠っていた。昼食後に看護師が訪室すると、Aさんは多弁で、落ち着かない様子がみられた。

看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.医師に抗不安薬の処方を依頼する。

2.ベッド上で安静に過ごしてもらう。

3.膀胱留置カテーテルを抜去する。

4.ベッド周囲をカーテンで囲む。

5.補聴器の装着を確認する。

3,5

102.術後2週。Aさんは杖歩行の練習をしている。見守りをする看護師に「早く家に帰りたいけど、また転びそうで怖いし、元のように歩ける自信がない」と話した。

Aさんへの声かけで最も適切なのはどれか。

1.「リハビリテーションの回数をもっと増やしましょう」

2.「カルシウムを多く含んだ食品を摂りましょう」

3.「少しずつ歩けるようになってきていますよ」

4.「退院先は介護老人保健施設にしましょう」

3

次の文を読み103~105の問いに答えよ。

Aさん(76歳、男性)は妻(72歳)と2人で暮らしている。ベッドからトイレに起きようとしたところ右上下肢にしびれと脱力感があり、動けなくなったため救急車で来院した。頭部CTで左中大脳動脈領域のラクナ梗塞と診断され、緊急入院し血栓溶解療法が施行された。

既往歴:53歳で高血圧症と診断され内服治療を継続している。

生活歴:60歳まで食品会社に勤務していた。

入院時の身体所見:身長168cm、体重65kg、体温37.2℃、呼吸数20/分、脈拍78/分、整、血圧210/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>97%(room air)、右上下肢麻痺を認めた。

入院時の検査所見:白血球3600/μL、赤血球420万/μL、Hb11.2g/dL、総蛋白6.2g/dL、アルブミン3.6g/dL、空腹時血糖108mg/dL、CRP0.1mg/dL。

103.入院2日、Aさんは全身状態が落ち着いてきたため、主治医から離床開始の指示があった。

Aさんの離床開始時の観察項目で優先度が高いのはどれか。

1.血圧

2.見当識障害

3.下肢の知覚障害

4.夜間の睡眠状況

1

104.入院5日。Aさんは座位訓練の後、車椅子に座って食事を摂取することになった。食事動作は自助具を使用すれば少しずつ自分で摂取できるようになったが、時間が経過すると上体が右側に傾くため、体幹の右側にクッションを入れて食事をしている。

Aさんが安定して食事ができるための援助で適切なのはどれか。

1.座位時間を徐々に短縮する。

2.テーブルの高さを高くする。

3.背部にタオルを入れ軽く前傾姿勢にする。

4.Aさん自身で左側に重心を傾けるよう指導する。

3

105.入院2週、Aさんは自宅への退院を目指し、回復期リハビリテーション病棟へ転棟することになった。Aさんは、座位姿勢での右側への傾きが徐々に改善され、食事や作業療法の時間は車椅子での座位保持が可能になってきた。Aさんは看護師の介助で車椅子に移乗が可能となり、車椅子でトイレに移動できるようになった。看護師はAさんのADLの拡大を目標に、看護計画を修正することにした。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準における評価で、Aさんの生活状況はどれか。

1.ランクJ

2.ランクA

3.ランクB

4.ランクC

3

次の文を読み106~108の問いに答えよ。

Aちゃん(1歳4か月、女児)は、午前9時ころ、ポータブル型のゲーム機用の直径10mmのボタン型電池を誤飲し、午前10時に両親に付き添われ外来を受診した。看護師がAちゃんを観察すると、機嫌は良くバイタルサインも安定していた。Aちゃんに成長や発達の遅れはない。

待合室にはAちゃんの他に3人の患児が診察を待っていた。それぞれは以下のとおりである。

B君(1歳3か月、男児):今朝、カーペットの敷かれたフロアで歩行中に転倒。バイタルサインは正常、顔色良好。母親に抱っこされて遊んでいる。

Cちゃん(3歳、女児):体温39.5℃、呼吸数23/分、脈拍100/分、鼻汁多量、機嫌良好、顔色良好。

D君(9か月、男児):自宅で痙攣したため受診。初めての痙攣で、5分間継続したが、受診時には止まっている。待合室にて3回の嘔吐。体温38.7℃。声かけで開眼するが、すぐにうとうとする。

106.このときの看護師のトリアージで診察を受ける優先度が高いのはどれか。

1.Aちゃん

2.B君

3.Cちゃん

4.D君

1

107.Aちゃんは、腹部エックス線撮影で胃内にボタン型電池が認められ、全身麻酔下での内視鏡でボタン型電池を摘出し、消化管粘膜に大きな問題はなかった。摘出後、小児病棟に1泊入院した。小児病棟に入院1時間後、看護師が訪室するとAちゃんは覚醒しており、下図のように「ママー、ママー」と言いながら大声で泣き、ベッドから両親の方に手を伸ばしている。両親は戸惑った様子で、ベッドの傍に立っている。

このときの看護師による安全な療養環境の整備で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.ぬいぐるみを取り除く。

2.毛布をベッド柵にかける。

3.柵を半分の高さまで降ろす。

4.点滴ルートの長さを延長する。

5.点滴スタンドをAちゃんの手が届くところまで近づける。

1,4

108.翌日、Aちゃんは退院することになった。看護師は、Aちゃんの誤飲予防のための教育的支援を両親に行うことにした。

両親に伝える内容で最も適切なのはどれか。

1.Aちゃんから目を離さないこと

2.Aちゃんにやってはいけないことを教えること

3.家の中でのAちゃんの行動範囲を柵で区切ること

4.大きさが4cmよりも小さいものはAちゃんの手が届かないところに置くこと。

4

次の文を読み109~111の問いに答えよ。

Aさん(41歳、初妊婦、会社員)は夫(42歳、会社員)と2人で暮らしている。身長は158cm、非妊時体重55kgである。Aさんは妊娠16週3日に妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。妊婦健康診査後「夫から、高齢妊娠だから安静にするよう言われ、夫が家事をしてくれています。妊娠前はバスケットボールを週に3回、毎日夕方に夫とウォーキングをしていました。今は仕事に行く以外は、家でなるべく動かないようにしています」とAさんが看護師に話した。

109.Aさんへの活動に関する助言で適切なのはどれか。

1.「仕事は辞めましょう」

2.「ウォーキングを再開しましょう」

3.「週に1回バスケットボールをやりましょう」

4.「ご家族の言うように安静にしていましょう」

2

110.Aさんは妊娠24週0日に妊婦健康診査を受けた。体重60kg(妊娠20週の体重は58kg)。血圧138/88mmHg、Hb10.1g/dL、Ht31%、尿蛋白(-)、尿糖(±)であった。Aさんは「足が重い気がします」と話すが、脛骨上の圧痕は認めなかった。

このときのアセスメントで適切なのはどれか。

1.体重増加が過剰である。

2.妊娠性貧血である。

3.高血圧である。

4.浮腫がある。

2

111.Aさんは夫に付き添われ、妊娠35週4日に妊婦健康診査を受けた。妊婦健康診査では、体重65kg、血圧126/76mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)。浮腫(±)。子宮底長30cm、腹囲88cmで異常を認めなかった。その後、Aさんは看護師に「夕方になると足がだるくなり、膝の裏を見たら、血管が膨らんで、青く浮き出ていました」と言う。

Aさんへの指導で適切なのはどれか。

1.「体重を減らしましょう」

2.「腹帯を強く巻きましょう」

3.「できるだけ立っていましょう」

4.「弾性ストッキングを着用しましょう」

4

次の文を読み112~114の問いに答えよ。

Aさん(36歳、経産婦)は、夫(35歳)、男児(3歳)と3人で暮らしている。妊娠、分娩経過は順調で、妊娠39週5日で3200gの女児を経腟分娩で出産した。1分後のApgar<アプガー>スコア9点、5分後のApgar<アプガー>スコア10点であった。

産褥1日、Aさんの子宮底は臍下2横指、硬度良好、悪露は赤色であった。「1人目の出産後よりもお腹が痛くて眠れませんでした」と看護師に話す。

112.このときのAさんへの説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.「痛み止めは使用できません」

2.「授乳をすると痛みが和らぎます」

3.「経産婦のほうが痛みを強く感じます」

4.「産後5日くらいまで痛みは続きます」

5.「子宮が元の大きさに戻るための痛みです」

3,5

113.産褥3日、乳房は緊満、乳管開通は左右とも5,6本、射乳がある。1日8回授乳をしている。児の体重は3080gで前日よりも20g減少している。「母乳で育てたいと思っていたけど、乳房が張って授乳がうまくできないです」と話す。

このときのAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「水分を多めに摂りましょう」

2.「時間を決めて授乳をしましょう」

3.「乳房の張りは2週間程度続きます」

4.「授乳の前に乳輪部のマッサージをしましょう」

4

114.日齢4、Aさんの児の体重は3100g。体温37.1℃、呼吸数48/分、心拍数130/分。経皮ビリルビン10.0mg/dL。排尿9回/日、排便8回/日。

児のアセスメントで正しいのはどれか。

1.経皮ビリルビン値は光線療法が必要な値である。

2.生理的体重減少の範囲を超えている。

3.バイタルサインは正常である。

4.排尿回数が少ない。

3

次の文を読み115~117の問いに答えよ。

Aさん(30歳、男性)は統合失調症で内服治療をしていた。最近、部屋にこもり、精神科受診以外は外出しなくなった。ある日、母親がAさんの部屋で大量の薬を見つけ、確認すると「薬は飲みたくない」と話した。受診に付き添った母親は「Aは昼間に寝ていて、夜に窓を開けて、隣の家に向かって『悪口を言うな』『監視するな』と大声で怒鳴る」と主治医に話した。Aさんと母親の強い希望があり、精神科病棟に入院することになり、薬物療法が開始された。

入院3日、夜間の巡視のたびにAさんは起きていて「隣の人が自分を監視している」「皆が悪口を言っている」と小さな声で看護師に話した。日中はホールで眠そうにしていることもあり、レクリエーションには「疲れた」と言って参加しない。他の患者と話すことはあるがトラブルはない。歯磨きや身だしなみは、声をかけると行う。

115.Aさんのセルフケアの観察項目で優先度が高いのはどれか。

1.孤独と付き合いのバランス

2.活動と休息のバランス

3.安全を保つ能力

4.個人衛生

2

116.入院14日、Aさんは他の患者や看護師と話をする機会が増えた。「B看護師に私の悪口を言うのをやめるように言ってほしい」と訴え、受け持ち看護師が話を聞いていると興奮して声が大きくなることがあった。

受け持ち看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.「悪口を言うのはB看護師ですか」

2.「悪いことは考えないほうがいいですよ」

3.「B看護師はAさんの悪口は言っていません」

4.「悪口を言われるとAさんはどんな気持ちになりますか」

4

117.入院1か月、Aさんは夜間、眠れるようになり、妄想や幻聴の症状が軽減した。看護師がAさんに薬を自己中断した理由を尋ねたところ「いろいろとストレスが溜まると何もしたくなくなり、薬を飲むことも面倒でした。今回の入院で飲み続けたら嫌な症状もなくなってきました。薬は飲んだほうがよいですね。これからはストレスを感じても乗り越えていけそうです」と話した。

Aさんの考えに当てはまる概念はどれか。

1.カタルシス

2.レジリエンス

3.コンコーダンス

4.コンプライアンス

2

次の文を読み118~120の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性、外国籍)は、1年前に日本に移住し、娘(36歳、会社員)と娘の夫(42歳、会社員、日本人)と3人家族である。娘の夫は海外に長期出張中で、娘は日本語での簡単な日常会話はできるが、Aさんはほとんど日本語が理解できない。

Aさんは、2か月前から時々腰痛があり、市販薬で様子を見ていたが、徐々に腰痛が強くなり、娘に付き添われて受診した。検査の結果、肺癌と診断され、胸膜と腰椎への転移が見つかり、疼痛コントロールの目的で入院した。

118.病状について医師から説明を受けることになったが、娘から「夫はしばらく帰ってこないし、私は難しいことは分からないのでどうしたらいいですか」と質問を受けた。

看護師の助言で適切なのはどれか。

1.「ご主人に帰国してもらいましょう」

2.「医療通訳の方に同席してもらいましょう」

3.「娘さんからAさんにお話しされてはいかがですか」

4.「通訳できる知人を探して、同席してもらいましょう」

2

119.入院後、医療従事者との日常会話は、電子端末による翻訳を活用している。疼痛に対しては、モルヒネ徐放製剤の内服が開始され、レスキュードーズとして、モルヒネ速放製剤の内服が指示されている。激しい腰痛が1日に数回あるが、レスキュードーズを使いたくないと話し痛みを我慢している。

看護師の対応で優先度が高いのはどれか。

1.レスキュードーズを無理に使う必要はないことを伝える。

2.レスキュードーズを使いたくない理由を確認する。

3.レスキュードーズの使い方を説明する。

4.疼痛スケールの記載を勧める。

2

120.入院8日、疼痛がコントロールされてきたAさんは「家に帰りたい」と希望しているが、娘は「仕事もあるし、もう少し病院にいてほしい」と話している。そこで、看護師の提案によりAさんのアドバンス・ケア・プランニングが行われることになった。

Aさんのアドバンス・ケア・プランニングで適切なのはどれか。

1.退院調整看護師に退院の手続きを進めてもらう。

2.Aさんの発言内容の記録は施設外の人には提供しない。

3.娘の思いや不安に思っていることの解決が優先される。

4.Aさんが大切にしていることや生きがいについて話してもらう。

4

午後

1.日本の令和4年(2022年)の人口動態統計で、女性の死亡率が最も多い悪性新生物<腫瘍>の発生部位はどれか。

1.肺

2.子宮

3.大腸

4.乳房

3

2.令和2年(2020年)の患者調査で外来受療率が最も多い傷病はどれか。

1.喘息

2.糖尿病

3.高血圧性疾患

4.悪性新生物<腫瘍>

3

3.健康問題を引き起こす大気汚染物質はどれか。

1.有機水銀

2.カドミウム

3.ホルムアルデヒド

4.光化学オキシダント

4

4.国民健康保険の保険者に含まれるのはどれか。

1.後期高齢者医療広域連合

2.共済組合

3.都道府県

4.国

3

5.保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。

1.離職時の届出

2.免許付与時の欠格事由

3.定期健康診断の実施義務

4.都道府県ナースセンターの指定

2

6.疾病や障害に対する二次予防の具体的な取り組みはどれか。

1.がん検診

2.予防接種

3.リハビリテーション

4.健康づくりのための運動

1

7.妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

1.水痘

2.風疹

3.麻疹

4.流行性耳下腺炎

2

8.老年期の身体機能の変化で正しいのはどれか。

1.耐糖能は向上する

2.尿濃縮力は向上する

3.薬物代謝は遅延する

4.肺の残気量は減少する

3

9.地域包括支援センターの主な業務に含まれるのはどれか。

1.特定健康診査・特定保健指導

2.予防接種法に基づく予防接種

3.介護予防ケアマネジメント

4.要介護認定調査

3

10.医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

1.地域医療支援病院

2.臨床研究中核病院

3.特定機能病院

4.診療所

3

11.左心房と左心室の間にある弁はどれか。

1.三尖弁

2.僧帽弁

3.大動脈弁

4.肺動脈弁

2

12.胆汁の作用はどれか。

1.脂肪の乳化

2.蛋白質の分解

3.胃酸分泌の促進

4.炭水化物の分解

1

13.臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。

1.脳波検査

2.筋電図検査

3.神経伝導検査

4.脳脊髄液検査

1

14.慢性閉塞性肺疾患<COPD>の危険因子はどれか。

1.花粉

2.薬物

3.たばこ煙

4.アルコール

3

15.喀血を症状とする疾患はどれか。

1.結核

2.胃潰瘍

3.大腸癌

4.敗血症

1

16.胃癌のVirchow<ウィルヒョウ>転移が生じる部位はどれか。

1.肺

2.肝臓

3.ダグラス窩

4.左鎖骨上窩

4

17.インスリン療法で正しいのはどれか。

1.毎回同じ部位に注射する。

2.有害事象は低血糖である。

3.就寝前は超速効型製剤を使用する。

4.2型糖尿病の治療法として必須である。

2

18.看護過程で適切なのはどれか。

1.医師の指示に基づいて看護問題の優先順位を決定する。

2.実施、評価の2段階で構成される。

3.潜在する問題は取り上げない。

4.評価可能な目標を設定する。

4

19.長期臥床している患者の仰臥位時のポジショニングを図に示す。

Aの位置にクッションを挿入する目的はどれか。

1.褥瘡の予防

2.尖足の予防

3.腓骨神経麻痺の予防

4.深部静脈血栓症の予防

2

20.左前腕に持続点滴静脈内注射をしている患者の更衣で適切なのはどれか。

1.左袖から脱ぎ、右袖から着る。

2.左袖から脱ぎ、左袖から着る。

3.右袖から脱ぎ、左袖から着る。

4.右袖から脱ぎ、右袖から着る。

3

21.入院中の転倒・転落の内的要因はどれか。

1.履物の種類

2.服用中の薬剤

3.ベッド柵の位置

4.トイレまでの距離

2

22.経鼻経管栄養法で胃液が吸引できることを確認するタイミングはどれか。

1.覚醒時

2.入眠前

3.経管栄養剤の投与直前

4.経管栄養剤の投与終了時

3

23.輸血用血液製剤に分類されるのはどれか。

1.免疫グロブリン製剤

2.血液凝固因子製剤

3.アルブミン製剤

4.赤血球製剤

4

24.1回の鼻腔内吸引で陰圧をかける時間の目安として適切なのはどれか。

1.10秒以内

2.20~25秒

3.30~35秒

4.40~45秒

1

25.創傷の治癒過程でマクロファージによる貪食が行われるのはどれか。

1.出血・凝固期

2.炎症期

3.増殖期

4.成熟期

2

26.血漿中の重炭酸イオン濃度が基準値よりも高くなるのはどれか。

1.過換気

2.腎不全

3.重篤な1型糖尿病

4.慢性的な換気障害

4

27.A君(15歳、男子)は、蒸し暑い夏の午後に行われたサッカーの試合に出ていた。A君は試合中に大量の汗をかいて、気分が悪くなったので多量の水道水を飲み、日陰で休んでいたが、突然、意識消失して倒れた。このときのA君の細胞外液のナトリウムイオン濃度と水分量の正常時に対する割合を図に示す。

このときのA君の体液の状態で正しいのはどれか。

1.細胞内液は減少している。

2.血漿浸透圧は上昇している。

3.循環血液量は減少している。

4.ヘマトクリットは低下している。

3

28.ヘリコバクター・ピロリ感染症で正しいのはどれか。

1.尿素呼気検査は診断に有用である。

2.除菌後の判定は除菌終了後の翌日に行う。

3.ヘリコバクター・ピロリは胃の粘膜下層に生息する。

4.ヘリコバクター・ピロリは尿素を作り出して胃酸から身を守る。

1

29.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>で保護された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。

1.軽費老人ホーム

2.有料老人ホーム

3.特別養護老人ホーム

4.サービス付き高齢者向け住宅

3

30.難病の患者に対する医療等に関する法律<難病法>に規定されているのはどれか。

1.市町村が難病相談支援センターを設置する。

2.指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

3.令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。

4.特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

4

31.フィンク,S.L.が提唱した危機モデルの最終段階はどれか。

1.受容

2.適応

3.問題解決

4.ラポール

2

32.入院して間もない片麻痺がある患者から「着替えがうまくできない。ひとりでできるようになりたい」と訴えがあった。

最初に行う看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.「繰り返し練習しましょう」

2.「できないところは手伝います」

3.「着替えるところを見せてください」

4.「着替えのパンフレットを参考にしましょう」

3

33.うっ血乳頭が出現するのはどれか。

1.舌癌

2.貧血

3.門脈圧亢進

4.頭蓋内圧亢進

4

34.シリンジポンプを使用する際に生じるサイフォニング現象の原因はどれか。

1.内蔵バッテリーの残量が少ない。

2.輸血ラインに血液の逆流がある。

3.輸血ラインに大量の空気がある。

4.刺入部とシリンジに高低差がある。

4

35.嚥下障害を評価する改訂水飲みテストで正しいのはどれか。

1.嚥下後10秒間で評価する。

2.嚥下後の呼吸状態を評価する。

3.嚥下動作の準備期を評価する。

4.80mlの水で嚥下状態を評価する。

2

36.人工肛門周囲の皮膚を清潔にする方法で適切なのはどれか。

1.装具を外して洗浄する。

2.石けんは使用しない。

3.洗浄後に消毒をする。

4.洗浄後はドライヤーで乾燥させる。

1

37.半座位で頸静脈怒張がみられるのはどれか。

1.右心不全

2.広範囲熱傷

3.大動脈瘤破裂

4.アナフィラキシーショック

1

38.経口薬と飲料の関係で正しいのはどれか。

1.テトラサイクリン系抗菌薬は、牛乳によって作用が減弱される。

2.非ステロイド性抗炎症薬は、炭酸飲料によって吸収速度が速まる。

3.テオフィリンは、カフェインを含む飲料によって作用が減弱される。

4.カルシウム拮抗薬は、グレープフルーツジュースによって作用が減弱される。

1

39.Holter<ホルター>心電図検査の説明で正しいのはどれか。

1.就寝時は電極を外す。

2.電極は四肢に装着する。

3.検査中は電気カーペットを使用しない。

4.検査中は普段の生活よりも活動量を減らす。

3

40.訪問看護事業所について正しいのはどれか。

1.24時間対応が義務付けられている。

2.自宅以外への訪問看護は認められない。

3.特定非営利活動法人<NPO>は事業所を開設できる。

4.従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。

3

41.糖尿病の在宅療養者に行うフットケアの説明で適切なのはどれか。

1.「素足で過ごしましょう」

2.「足の皮膚を保湿してください」

3.「足浴には42℃のお湯を使ってください」

4.「爪は指の先端よりも短く切ってください」

2

42.胃瘻からの経管栄養を行う在宅療養者の家族に説明する内容で正しいのはどれか。

1.流動(ミキサー)食は注入できる。

2.注入前に胃瘻の瘻孔部を消毒する。

3.胃瘻カテーテルは週に1回交換する。

4.注入中は体位を15度のFowler<ファウラー>位にする。

1

43.Aちゃん(1歳7か月、女児)は先天性水頭症のため脳室ー腹腔<V-P>シャント造設術を受けて退院した。Aちゃんは歩行障害があり、母親が1人で育てている。退院後、訪問看護師が訪問すると、Aちゃんの母親は「子どもが泣くとイライラします。この先Aを育てていく自信がなく、経済的にも生活していけるか不安です」と話した。

このとき、訪問看護師が母親に勧める相談先で最も適切なのはどれか。

1.居住地の社会福祉協議会

2.居住地の保健センター

3.障害児の子育てグループ

4.入院していた病院の医療相談室

2

44.地域包括ケアシステムの構成要素はどれか。

1.交通

2.雇用

3.情報

4.住まい

4

45.成人の心肺蘇生法における圧迫部位を図に示す。

正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

4

46.高次脳機能障害のある患者が買い物に行った際に示す行動で失行はどれか。

1.何を買いに来たのか忘れる。

2.買い物かごの使い方が分からない。

3.献立に合わせた買い物ができない。

4.スーパーと自宅の往復で道に迷う。

2

47.乳房温存療法で放射線治療を受ける乳癌患者への説明で適切なのはどれか。

1.「頭髪の脱毛が生じます」

2.「嚥下障害が予測されます」

3.「皮膚にマーキングを行います」

4.「同居家族への被曝に注意してください」

3

48.臨死期にある患者に出現する呼吸の変化で正しいのはどれか。

1.過呼吸

2.奇異呼吸

3.Kussmaul<クスマウル>呼吸

4.Cheyne-Stokes<チェーン-ストークス>呼吸

4

49.超音波ガイド下で肝生検を受ける成人への説明で正しいのはどれか。

1.「検査前の絶食は不要です」

2.「検査はうつぶせで実施します」

3.「検査中は指示に合わせて息を止めてください」

4.「検査後すぐに歩行できます」

3

50.Aさん(42歳、男性)は、同僚との飲酒中に上腹部から背部の激しい痛みと嘔吐があり、救急搬送された。搬送時の心電図には異常を認めない。

Aさんの状態をアセスメントするための血液検査項目で優先度が高いのはどれか。

1.アルブミン

2.トロポニン

3.中性脂肪

4.リパーゼ

4

51.伝音性難聴について正しいのはどれか。

1.加齢で増悪する。

2.鼓膜穿孔は原因となる。

3.内耳から中枢側の障害で発生する。

4.アミノグリコシド系抗菌薬が原因である。

2

52.散瞳薬を用いた眼底検査を受ける成人への説明で適切なのはどれか。

1.「角膜を観察します」

2.「検査後に抗菌薬を点眼します」

3.「眼を閉じた状態で検査室に誘導します」

4.「点眼後30分で散瞳薬の効果が現れます」

4

53.梅毒について正しいのはどれか。

1.ワクチンによる予防が可能である。

2.パートナーの検査は不要である。

3.ウイルス感染症である。

4.ばら疹を認める。

4

54.高齢者の看護におけるストレングスモデルの説明で適切なのはどれか。

1.自分で健康行動を判断して決められるよう支援すること

2.高齢者自身が健康的な生活を送るための活動を支援すること

3.健康問題の解決に向けて自分の能力を活かせるよう支援すること

4.特定の健康課題について効果的に遂行できるという自信を高めるよう支援すること

3

55.日本の令和3年(2021年)の人口動態統計に基づく、65歳以上85歳未満における不慮の事故による死亡状況をグラフに示す。

Dはどれか。

1.窒息

2.交通事故

3.溺死及び溺水

4.転倒、転落、墜落

3

56.Aさん(81歳、男性)は、大腸内視鏡検査を受けることになった。検査前にAさんへ看護師が確認する項目で最も優先されるのはどれか。

1.義歯の使用

2.白内障の有無

3.保持できない姿勢

4.前立腺肥大症の有無

4

57.全身麻酔下で肺切除術を受ける高齢者への説明で優先度が高いのはどれか。

1.術前にベッド上で排泄の練習をすること

2.術前に手術部看護師の訪問があること

3.術前に深呼吸や排痰の練習をすること

4.術後に四肢の自動運動をすること

3

58.要支援1の認定を受けた高齢者が、介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した。「普段からトイレに何度も行く」と頻尿を気にしている。施設にいる看護師の援助で適切なのはどれか。

1.施設のトイレの場所を一緒に確認する。

2.車椅子でトイレに移送する。

3.紙オムツの使用を勧める

4.排泄時に更衣を介助する

1

59.標準的な成長・発達をしている4歳の男児に対して採血を行う。看護師が男児に採血についてのプレパレーションを実施した。

その後に伝えることで適切なのはどれか。

1.「痛くないよ」

2.「すぐに終わっちゃうよ」

3.「何か聞きたいことはないかな」

4.「やらないと病気になっちゃうよ」

3

60.標準的な成長・発達をしている子どもが「ばい菌が体内に入ることで病気になる」と考えるようになるのは、ピアジェ,J.の認知的発達段階のどれか。

1.感覚運動期

2.前操作期

3.具体的操作期

4.形式的操作期

2

61.乳児の心拍測定で正しいのはどれか。

1.心拍数110/分は正常である。

2.聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍である。

3.バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

4.呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

1

62.保護者による子どもへの虐待に対する外来の看護師の対応で適切なのはどれか。

1.子どもの全身の観察では、保護者の同意を得る必要がある。

2.プライバシー保護のため、他職種との情報共有はしない。

3.子どもや保護者の発言内容や様子を記録に残す。

4.保護者の同席のもと子どもから話を聞く。

3

63.事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。

1.母体保護法

2.労働基準法

3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>

4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律<育児・介護休業法>

3

64.Leopold<レオポルド>触診法で分かるのはどれか。

1.胎向

2.胎児の筋緊張

3.胎盤付着部位

4.胎児の健康状態

1

65.子宮口全開大のときに破水した。この破水はどれか。

1.前期破水

2.早期破水

3.遅滞破水

4.適時破水

4

66.頭位で出生した直後の児の頭部に腫脹を認めた。腫脹は骨縫合を越え、波動を触れず、数日後に消失した。

出生直後に認められた児頭の腫脹で考えられるのはどれか。

1.産瘤

2.骨重積

3.頭血腫

4.帽状腱膜下血腫

1

67.患者が看護師を愛情深い親のような存在とみなし、看護師に対して肯定的な感情を抱くのはどれか。

1.投影

2.共依存

3.反動形成

4.陽性転移

4

68.精神障害のある人のリカバリーで正しいのはどれか。

1.症状の回復がゴールである。

2.直線的なプロセスをたどる。

3.主体的に人生を新たに生き直すことである。

4.ストレス脆弱性に焦点を当てた支援である。

3

69.精神疾患の治療を受けている人との共同創造<コプロダクション>で正しいのはどれか。

1.患者が医療者の指示に従って治療を受ける。

2.患者が医療者から病気や治療について十分な説明を受ける。

3.治療やケアの計画から提供まで医療者と患者がともに関わる。

4.自ら助けを求めることが難しい人に対して、積極的に働きかけ支援を提供する。

3

70.退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。

1.措置入院の患者に対して選任される。

2.入院3か月以上の患者が支援対象である。

3.患者が居住の場を確保できるように調整する。

4.担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。

3

71.病院の看護部の組織図を示す。

①の役割について正しいのはどれか。

1.他部門に命令をする。

2.組織の意思決定を行う。

3.各機能を調整する責任をもつ。

4.専門的な知識をもとに他部門に助言を行う。

4

72.プライマリナーシングの説明で適切なのはどれか。

1.業務を短時間で効率よく実施できる。

2.リーダーの調整力が看護チームの目標達成に影響する。

3.1人の看護師が1人の患者の入院から退院まで一貫して責任をもつ。

4.日替わりで受け持ち看護師が変わるので看護ケアの継続が難しくなる。

3

73.医療安全について正しいのはどれか。

1.患者から暴力を受けたと報告した医療従事者に暴力発生の責任を問う。

2.与薬前に薬物の間違いに気付けばインシデントレポートは不要である。

3.医療過誤とは医療事故の発生原因に医療機関、医療従事者の過失がある場合をいう。

4.インシデントを起こした医療従事者は気持ちが落ち着いた数日後にレポートを提出する。

3

74.災害時のこころのケアで正しいのはどれか。

1.こころのケアは発災直後から数週間で終了する。

2.災害派遣精神医療チーム(DPAT)は航空機事故が発生したときにも活動する。

3.こころのケアチームを組織化する目的は福祉避難所で医療活動を行うためである。

4.サイコロジカルファーストエイド<Psychological First Aid : PFA>は発災1か月後に精神科医が行う。

2

75.生後1か月の乳児健康診査の際、外国籍の両親から子どもの予防接種について質問があった。父親は長期に日本で就労するため、子どもは定期予防接種を受けることができる。両親は「日本語が難しく、予防接種のスケジュールがよく分からない」と看護師に言った。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.母国の大使館への相談を勧める。

2.医療で使う言葉を覚えるように促す。

3.地区担当の保健師への電話相談を提案する。

4.両親が理解できる言語で書かれたパンフレットを渡す。

4

76.心房と心室の間を電気的に結合し、心房側の興奮を心室側に伝えるのはどれか。

1.心筋層

2.心内膜

3.洞房結節

4.His<ヒス>束

5.Purkinje<プルキンエ>繊維

4

77.肝臓の機能はどれか。

1.糖の貯蔵

2.胆汁の貯蔵

3.体液量の調節

4.体液のpH調節

5.ホルモンの分泌

1

78.術後の回復過程でエネルギー不足の場合にケトン体の供給源となるのはどれか。

1.乳酸

2.尿酸

3.脂肪酸

4.蛋白質

5.アンモニア

3

79.狭窄による血流低下で二次性高血圧を起こす血管はどれか。

1.冠動脈

2.肝動脈

3.頸動脈

4.腎動脈

5.脳動脈

4

80.日本の人口動態統計の死因別死亡率の年次推移をグラフに示す。

81.第2~第4腰髄の障害の有無を把握するために確認するのはどれか。

1.輻輳反射

2.腹壁反射

3.膝蓋腱反射

4.Trousseau<トルソー>徴候

5.Blumberg<ブルンベルグ>徴候

3

83.Aさん(35歳、女性)は1年前に子宮体癌のために単純子宮全摘出術と両側卵巣摘出術を受け、その後、ホルモン補充療法は受けずに健康に過ごしている。Aさんの血液中で術前よりも濃度が上昇しているホルモンはどれか。2つ選べ。

1.テストステロン

2.プロゲステロン

3.エストラジオール

4.黄体形成ホルモン<LH>

5.卵胞刺激ホルモン<FSH>

4,5

84.後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.二尖弁が多い。

2.弁尖の石灰化による。

3.左室壁は徐々に薄くなる。

4.収縮期に心雑音を聴取する。

5.心筋の酸素消費量は減少する。

2,4

86.介護保険法で定める特定疾病はどれか。2つ選べ。

1.ウイルス肝炎

2.脊髄小脳変性症

3.閉塞性動脈硬化症<ASO>

4.メタボリックシンドローム

5.後天性免疫不全症候群<AIDS>

2,3

88.高齢者における感覚器の変化の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.高音域の聴力が保持される。

2.痛覚の感受性が低下する。

3.味覚の閾値が低下する。

4.暗順応が低下する。

5.嗅覚は保持される。

2,4

89.子どもの成長・発達で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.基本的な運動発達は末梢から中枢へ向かう。

2.発達の臨界期は身体の各部位によって異なる。

3.成長とは身体の機能が質的に変化することである。

4.新生児期の成長・発達は環境よりも遺伝の影響が大きい。

5.乳幼児期の脳神経系の発達は学童期と比べゆるやかである。

2,4

90.身長160cm、体重60kgの成人の体格指数<BMI>を求めよ。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

次の文を読み91~93の問いに答えよ。

Aさん(88歳、男性)は妻(82歳)と2人で暮らしている。息子2人は独立して生活している。要介護度は5で、エアマットレスを使用している。食事は妻の介助で1日1回ペースト食を食べているがむせることもあり、食事が全くとれない日もある。排泄はオムツを使用し、毎日訪問介護サービスを利用して、オムツ交換と陰部洗浄を受けている。訪問看護は週3回利用している。Aさんは妻が話しかけると返事はするが自発的な会話はない。着替えをするときに上肢を動かすと苦痛表情がある。

91.Aさんの家族への助言で適切なのはどれか。

1.体位変換を2時間ごとに行う。

2.関節可動域訓練を1週間に1回行う。

3.ペースト食を食べる回数を1日3回にする。

4.食事を摂取できないときにも口腔ケアを実施する。

4

92.2か月後、Aさんは食事を口から食べることができなくなり、かかりつけの医師から家族へ、そろそろ看取りの時期であり、看取りの場所を決めるように説明があった。息子たちから「父が長年住んだ家で最期まで過ごさせてあげたいと母とも話していますが、母が1人でみるのは大変だと思い心配しています」と訪問看護師に話があった。

このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

1.看取りまでの支援体制を説明する。

2.血圧が低下したら入院が必要なことを説明する。

3.決定した看取りの場所は変更できないことを伝える。

4.かかりつけの医師と訪問看護師で治療方法を決定する。

1

93.Aさんは声をかけても返答したり目を開けたりすることもなく、穏やかな表情で眠っていることが多くなった。Aさんの妻は「夫は話しかけても何も答えてくれないので、どうしたらよいか分かりません」と訪問看護師に話した。

このときの妻への声かけで適切なのはどれか。

1.「Aさんの体にできるだけ触れるようにしましょう。」

2.「Aさんは苦痛を感じることはありません。」

3.「Aさんが休めるよう静かにしましょう。」

4.「Aさんの世話を頑張りましょう。」

1

次の文を読み94~96の問いに答えよ。

Aさん(55歳、男性、会社員)。激しい胸痛で救急搬送され、心筋梗塞と診断された。冠動脈バイパス術<CABG>を受け、ICUに入室した。手術中の輸液量2,700ml、輸血量400ml、出血量280ml、尿量200mlであった。手術から6時間が経過し、人工呼吸器が装着され、心嚢ドレーンと、胸腔ドレーンが留置中である。

身体所見:体温37.1℃、脈拍63/分、血圧126/62mmHg、末梢冷感はなし。肺野全体に湿性ラ音を聴取、漿液性の気道分泌物を認める。

検査所見:吸入酸素濃度40%、動脈血酸素分圧<PaO2>95Torr、動脈血炭酸ガス分圧<PaCO2>36Torr、中心静脈圧12cmH2O、心エコー検査では左室駆出率<LVEF>45%、心嚢液の貯留なし。胸部エックス線写真では両肺野の広範囲に透過性の低下を認める。

95.術後2日、Aさんは人工呼吸管理を離脱し、離床が検討されたが中止となった。看護師がAさんの離床中止を判断した指標はどれか。2つ選べ。

1.ドレーンが留置中である。

2.安静時の呼吸数が20/分である。

3.安静時の心拍数が100/分である。

4.新たな不整脈(心房細動)が発生している。

5.時間尿量0.5ml/kg/時が3時間持続している。

4,5

96.術後3日、心臓リハビリテーションが開始された。

Aさんは「傷の痛みはありますが、血管をつないだから安心ですね。落ちついたら、家族と温泉に行きたいです」と看護師に話した。

Aさんの生活指導で適切なのはどれか。

1.「肩までお湯に入りましょう。」

2.「お湯の温度は43℃以上にしましょう。」

3.「食後1時間以上経過してから入浴しましょう。」

4.「心筋梗塞による心不全があるので入浴は控えましょう。」

3

次の文を読み97~99の問いに答えよ。

Aさん(57歳、男性)は、芳香族アミンを扱う化学工場に39年勤務している。

現病歴:ここ数か月で次第に尿の色が濃くなった。いきまないと排尿できなくなり、泌尿器科を受診し、採血および尿検査を受けた。

既往歴:特記すべき点なし。

生活歴:喫煙40本/日を36年間、焼酎120mLの飲酒をほぼ毎日、20年間続けている。

身体所見:顔面、四肢に浮腫なし、黒色便なし、血便なし。

検査所見:赤血球308万/μL、Hb9.9g/dL、血清アルブミン4.2g/dL、血清総ビリルビン0.2mg/dL、血糖102mg/dL、ヘモグロビンAlc<HbAlc>5.4%。

98.Aさんは膀胱全摘出術および回腸導管造設術を受けることになった。

Aさんへの術前の説明で正しいのはどれか。

1.「浴槽のお湯に入ることはできません。」

2.「水分の摂り過ぎに注意が必要です。」

3.「肛門から尿が出ます。」

4.「尿意は感じません。」

4

99.Aさんは術後から、これまでにはなかった勃起障害が出現した。Aさんのテストステロン値は13.5pg/mL(50歳代の基準値:4.6~19.6pg/mL)であった。

Aさんの勃起不全の原因で考えられるのはどれか。

1.性ホルモン分泌の低下

2.神経損傷

3.糖尿病

4.喫煙

2

次の文を読み100~102の問いに答えよ。

Aさん(80歳、女性)は、アパートの1階に1人で暮らしている。半年前に軽度のAlzheimer<アルツハイマー>型認知症と診断され、抗認知症薬の内服治療を開始した。要支援2の認定を受けている。

Aさんが屋内でぐったりしているのを訪問した近所の人が発見し、救急搬送された。来院時のバイタルサインは、体温36.5℃、呼吸数20/分、脈拍92/分、血圧130/82mmHgで、皮膚に軽度の発汗がみられた。頭痛や吐き気はなかった。看護師がAさんに状況を聞くと、最近は食欲がなく、食べたり飲んだりしていなかったし、昨日は排尿回数も普段より少なかったと話した。

101.Aさんは、経過を観察するため入院となった。入院2日、Aさんの全身状態は改善し、食事が開始された。Aさんは歩行時にふらつきがあるため、看護師が見守ることになった。看護師はベッドから離れるときは、ナースコールを押すようにAさんに説明した。そのときAさんは「忘れずにできるかしら」と呟いた。しばらくすると、Aさんが1人で移動しているところを看護師が発見した。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1.ヒッププロテクターを使用する。

2.ベッドサイドに車椅子を設置する。

3.ナースコールが目立つように目印をつける。

4.爪先が床につくようにベッドの高さを調整する。

3

102.入院3日。Aさんは明日の退院が決まった。看護師が朝食後に抗認知症薬の配薬に行くと、Aさんが「もう薬の時間ですか」と言った。また、自分の病室を間違えることが数回あった。

Aさんが退院後の在宅療養を継続するために、看護師が担当の介護支援専門員へ伝える情報で最も適切なのはどれか。

1.歩行状態

2.食事の摂取量

3.入院中の治療内容

4.認知機能障害の出現状況

4

次の文を読み103~105の問いに答えよ。

A君(12歳、男児)は、肥満を心配した保護者に連れられて来院した。A君と保護者は、医師から「1日の食事内容を毎日記録し、1週後に再診してください」と説明された。

既往歴と家族歴:特記すべきことはない。

生活歴:スナック菓子などの間食を好む。時間があればポータブル型のゲーム機でサッカーゲームばかりして、就寝時刻は毎晩午前0時を過ぎる。A君は、学校生活は楽しく思っているが朝起きられず遅刻して登校することが多い。また、運動することが嫌いなため運動の習慣はない。

身体所見:身長153.0cm(標準152.4cm)、体重61.7kg(標準44.1kg)。血圧100/60mmHg。心音と呼吸音に異常はない。腹部は平坦、軟で、肝臓と脾臓を触知しない。

104.A君の1週間の食事内容の記録によると、野菜が不足し、高カロリーな菓子類や甘い飲み物を好んで摂取していることが判明した。A君と保護者は「食事内容を見直し、体重を減らすことが大切です」と医師から説明され、食事摂取基準のパンフレットを渡された。パンフレットには、学童期の脂質エネルギー比率(%エネルギー)は20~30%と記載されている。A君が診療を終えて帰宅する際、保護者は看護師に「痩せるために脂質は可能な限り0%にしないとだめですね」と話した。

脂質エネルギー比率(%エネルギー)に関する看護師の助言で適切なのはどれか。

1.「標準的な目標量である25%程度が良いですよ」

2.「当面は35%くらいだとストレスがないでしょう」

3.「その通りです。0%に近づける努力をしましょう」

4.「10%程度で成人になるまで続けるのが効果的です」

5.「脂質は急に減らさず、野菜の摂取で栄養を補いましょう」

1

105.A君の保護者は「この機会に、Aの生活リズムの乱れも改善したいと思います。どんなことから始めるのが良いですか」と看護師に尋ねた。

看護師の説明で適切なのはどれか。

1.「ゲーム機で遊ぶのを禁止しましょう」

2.「起床したら朝日を浴びると良いでしょう」

3.「サッカークラブに所属すると良いでしょう」

4.「しばらく学校を休ませて自宅で生活リズムを整えましょう」

2

次の文を読み106~108の問いに答えよ。

A君(5歳6か月、男児)は、二分脊椎のため、繰り返し使用できるカテーテルによる間欠的自己導尿を両親が実施している。現在、間欠的自己導尿は、保育所での実施を含めて1日6回行うよう医師が指示しており、自宅では両親が導尿している。A君は下肢の運動機能障害があるが、自分で車椅子からトイレに移動でき、指先の微細な動きもできる。

外来受診の際に母親から「地元の小学校に入学予定です。小学生になったら自分で導尿できたほうが良いと聞きました。Aも間欠的自己導尿をやってみたい、と言っています。どのように進めたらよいか分からず、焦っています」と看護師に相談があった。

106.母親への説明で、最も適切なのはどれか。

1.「手順の中で、A君ができることを段階的に行いましょう」

2.「手技の失敗を繰り返すことが、A君の自信につながります」

3.「入学までに、A君が自分で最後までできるようにしましょう」

4.「最初のステップは、A君がカテーテルの挿入を自分でできることです」

1

107.その後、看護師は、A君が小学校で自立して間欠的自己導尿ができるようケア計画を立てた。

間欠的自己導尿の実施についてA君に伝えることで適切なのはどれか。

1.「おしっこの出口をきれいにするため外側から内側に向かって拭くよ」

2.「カテーテルの先はピンセット<鑷子>で持つよ」

3.「カテーテルを入れておしっこが出てきたらその位置でカテーテルを止めるよ」

4.「おしっこが出なくなったらカテーテルを急いで抜くよ」

3

108.11歳になったA君は間欠的自己導尿を自分で実施している。本日の定期受診時の尿検査で、尿蛋白+、赤血球(ー)、白血球2+、尿の混濁+の所見がみられた。

受診に付き添った父親から「最近、Aは親の言うことを聞かないし、あまり口をきいてくれません。家では自立して間欠的自己導尿を行っていますが、学校でもやっているのか心配です」と発言があった。A君の水分摂取や運動の状況は以前と変わらない。

外来看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.導尿の必要性をA君に説明する。

2.学校での導尿の状況についてA君と話す。

3.父親に、親が学校に行って導尿を実施するよう伝える。

4.導尿の手順が書かれた表を渡し、できたところにA君にシールを貼ってもらう。

2

次の文を読み109~111の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断され、入院後に分娩した。

Aさんの分娩経過を以下に示す。

2時00分 陣痛周期10分

5時30分 入室

15時00分 分娩室入室

15時30分 子宮口全開大

15時40分 自然破水

16時20分 児娩出

16時30分 胎盤娩出

18時30分 帰室

110.分娩直後の出血量は300mLであった。分娩後1時間の出血量20mL、子宮底は臍下2横指で硬度良好、脈拍75/分、血圧100/74mmHgであった。分娩後2時間の出血は20mL、子宮底は臍下1横指で硬度良好。脈拍75/分、血圧126/56mmHgであった。児への早期授乳後に下腹部の痛みを訴えている。尿意があり少量の排尿があった。

Aさんのアセスメントで適切なのはどれか。

1.尿閉である。

2.下腹部痛は異常である。

3.子宮復古が良好である。

4.分娩時異常出血である。

3

111.児は出生2時間後、寝衣を着用しコットに収容された。児のバイタルサインは、体温(腋窩温)36.4℃、呼吸数40/分、心拍数120/分であった。また末梢の冷感はあるが、チアノーゼは認めなかった。排尿、排便はない。児の頬を軽く突くと刺激の方向を向き、口を開ける動作がみられる。また、腋窩と鼠径部に胎脂が付着している。

このときに必要なケアはどれか。

1.掛け物を温めたものに交換する。

2.口腔内吸引をする。

3.肛門刺激をする。

4.沐浴をする。

1

次の文を読み112~114の問いに答えよ。

Aさん(21歳、女性、大学生)は1人で暮らしている。友人関係のトラブルでうつ状態になり、3か月前から精神科クリニックへの通院を開始した。頓用の抗不安薬を処方され不安が高まったときに服用していたが、徐々に酩酊や陶酔感を得るために服用するようになった。最近は指示された抗不安薬の量では酩酊や陶酔感が得られなくなってきたため、数日分の薬を溜めて一度に大量に服用するようになった。抗不安薬を大量に使用した翌日は大学を休むことが続いていた。

113.ある日の夜、Aさんと突然連絡がつかなくなったことを心配した母親が、Aさんのアパートを訪ねると、意識を失っているAさんを発見した。すぐに救急車を呼び、Aさんは救命救急センターへ搬送された。翌朝、同じ病院の精神科病棟に転棟し、器質的検査および生理的検査では異常が認められなかった。救急隊からの情報によると、アパートには抗不安薬を大量に服用した痕跡があった。

入院後48時間から72時間にかけてAさんに出現する可能性が高い症状はどれか。

1.幻覚

2.感情鈍麻

3.思考途絶

4.妄想気分

1

114.入院後5日、物質使用障害<依存症>の診断を受け、治療によって状態が安定したAさんは退院の準備をすることになった。Aさんは1人暮らしを続けながら復学を希望している。

Aさんに利用を勧める社会資源はどれか。

1.行動援護

2.同行援護

3.セルフヘルプグループ

4.共同生活援助<グループホーム>

3

次の文を読み115~117の問いに答えよ。

Aさん(65歳、女性)は、夫と2人で暮らしている。友人の死去後、食事量が減り、1か月前から気分の落ち込みが強くなった。夫が積極的に散歩に誘っても、Aさんは「体がだるい」「何をしても意味がない」と話し、寝つきも悪くなり、日中ほとんどの時間を臥床して過ごすようになった。心配した夫に連れられて精神科外来を受診したところ、うつ病と診断され、選択的セロトニン再取り込み阻害薬<SSRI>と不眠時の睡眠薬が処方された。夫から精神科外来の看護師に「日常生活で気を付けることはありますか」と質問があった。

115.Aさんと夫に看護師が説明する内容で適切なのはどれか。

1.「毎朝運動をする習慣を作りましょう」

2.「食欲がないときは食事の回数を減らしましょう」

3.「薬の飲み始めは吐き気や下痢に注意してください」

4.「眠れないときは睡眠薬を早朝に飲んで構いません」

3

116.Aさんの症状は半年ほどで落ち着き、夫との散歩や料理を楽しみ、特に問題なく過ごせるようになった。精神科受診を終了して1年度、Aさんは再び家にこもりがちになった。夫の話では、急に料理の作り方や人の名前を何度も確認するなど、家事に時間がかかるようになった。Aさんは「何もできないと思っているでしょ」とささいなことに怒ったり、急に泣き出すことが増え、夫と一緒に精神科外来を再受診した。

頭部MRI検査の結果、多発性脳梗塞がみられ、血管性認知症と診断された。Aさんは「自分が認知症なんて信じられない。もう治らない」と話した。

Aさんに認められるのはどれか。2つ選べ。

1.感情失禁

2.観念奔逸

3.脅迫行為

4.心気妄想

5.実行機能障害

1,5

117.Aさんは要介護2の認定を受け、介護サービスを検討することになった。体調が良いときは、夫の料理を手伝ったり散歩に出かけている。排泄や着替えは時間をかけて1人で行えるが、入浴は夫の介助が必要である。夫は「入浴のサポートを受けたり、自分が不在のときに泊まれる場所はないか」と話している。外来看護師がAさんの希望を聞くと「人が多い場所は苦手です。家の近くで好きなときに通えたり、家に来てもらえると安心です」と話した。

Aさんに紹介するサービスで適切なのはどれか。

1.小規模多機能型居宅介護

2.認知症対応型通所介護

3.自立訓練

4.療養介護

1

次の文を読み118~120の問いに答えよ。

午後1時に震度6強の地震が発生し、避難所が開設された。地震発生の2時間後、避難所に救護所が設置され、近隣の病院から医療救護班が派遣された。医療救護班が複数の被災者に対応するなか、Aさん(54歳、男性)が搬送されてきた。Aさんは右大腿部に4cmの切創があり出血部位をタオルで押さえている。すぐに看護師が切創部の処置を介助することになった。

118.このときの看護師の感染予防対策で正しいのはどれか。

1.ゴーグルを装着して処置の介助を行う。

2.使い捨て手袋を1時間ごとに交換する。

3.処置を行う前に破傷風のワクチンを受ける。

4.看護師が着用するガウンにAさん用と記載しAさん専用にする。

1

119.発災翌日、避難所には150名ほどの避難者が登録をしている。医療救護班の医師から「この数日間で、インフルエンザの患者が病院で増えている。避難所でも注意したほうがよい」と看護師に助言があった。看護師は避難所運営者と連携して、避難所でのインフルエンザの集団発生防止策を立てることにした。午前9時現在、避難者の中には発熱や咳をしている有症者はいない。

避難所での集団感染を防止する対策で適切なのはどれか。

1.避難所の床を毎日アルコールで清掃する。

2.共同のトイレにあるタオルを毎日交換する。

3.避難所の居住スペースの換気を1日1回行う。

4.避難所に入所時からの体調を健康チェック表に記載してもらう。

4

120.発災3日後、Bさん(72歳、男性)が救護所を訪れた。地震で自宅が半壊したため、妻と避難所で生活している。Bさんは、左胸部から左腋窩にかけてピリピリとした持続する痛みを訴えた。看護師が観察すると、痛みの部位に沿って水疱を伴う浮腫性紅斑が確認できた。体温36.5℃、呼吸数12/分、脈拍66/分、血圧126/80mmHg。

看護師がBさんに行う観察で優先度が高いのはどれか。

1.痛みの持続時間を問診する。

2.1週間の睡眠状況を問診する。

3.痛みが限局しているか触診する

4.全身性の浮腫性紅斑か視診する。

5.ステロイド薬の長期投与の有無を問診する。

4

解答

午前

|

問題番号 |

解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 |

|

1 |

3 | 21 | 3 | 41 | 2 | 61 | 4 | 81 | 2 | 101 | 3,5 |

| 2 | 1 | 22 | 3 | 42 | 2 | 62 | 3 | 82 | 1 | 102 | 3 |

| 3 | 4 | 23 | 3 | 43 | 1 | 63 | 1 | 83 | 1,4 | 103 | 1 |

| 4 | 2 | 24 | 4 | 44 | 4 | 64 | 1 | 84 | 2,4 | 104 | 3 |

| 5 | 1 | 25 | 4 | 45 | 1 | 65 | 4 | 85 | 2,3 | 105 | 3 |

| 6 | 2 | 26 | 4 | 46 | 4 | 66 | 4 | 86 | 3,5 | 106 | 1 |

| 7 | 1 | 27 | 2 | 47 | 3 | 67 | 1 | 87 | 3,4 | 107 | 1,4 |

| 8 | 2 | 28 | 4 | 48 | 3 | 68 | 2 | 88 | 1,5 | 108 | 4 |

| 9 | 2 | 29 | 1 | 49 | 1 | 69 | 4 | 89 | 1,5 | 109 | 2 |

| 10 | 3 | 30 | 3 | 50 | 4 | 70 | 4 | 90 | 4,5 | 110 | 2 |

| 11 | 2 | 31 | 1 | 51 | 3 | 71 | 4 | 91 | 3 | 111 | 4 |

| 12 | 3 | 32 | 4 | 52 | 2 | 72 | 1 | 92 | 4 | 112 | 3,5 |

| 13 | 4 | 33 | 1 | 53 | 4 | 73 | 3 | 93 | 1 | 113 | 4 |

| 14 | 4 | 34 | 1 | 54 | 3 | 74 | 4 | 94 | 2 | 114 | 3 |

| 15 | 3 | 35 | 2 | 55 | 3 | 75 | 2 | 95 | 4 | 115 | 2 |

| 16 | 2 | 36 | 1 | 56 | 1 | 76 | 3 | 96 | 2 | 116 | 4 |

| 17 | 3 | 37 | 2 | 57 | 4 | 77 | 4 | 97 | 2 | 117 | 2 |

| 18 | 3 | 38 | 4 | 58 | 2 | 78 | 3 | 98 | 3 | 118 | 2 |

| 19 | 4 | 39 | 1 | 59 | 2 | 79 | 5 | 99 | 2 | 119 | 2 |

| 20 | 2 | 40 | 1 | 60 | 3 | 80 | 5 | 100 | 3 | 120 | 4 |

午後

|

問題番号 |

解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 |

|

1 |

3 | 21 | 2 | 41 | 2 | 61 | 1 | 81 | 3 | 101 | 3 |

| 2 | 3 | 22 | 3 | 42 | 1 | 62 | 3 | 82 | 2,5 | 102 | 4 |

| 3 | 4 | 23 | 4 | 43 | 2 | 63 | 3 | 83 | 4,5 | 103 | 4 |

| 4 | 3 | 24 | 1 | 44 | 4 | 64 | 1 | 84 | 2,4 | 104 | 1 |

| 5 | 2 | 25 | 2 | 45 | 4 | 65 | 4 | 85 | 3,4 | 105 | 2 |

| 6 | 1 | 26 | 4 | 46 | 2 | 66 | 1 | 86 | 2,3 | 106 | 1 |

| 7 | 2 | 27 | 3 | 47 | 3 | 67 | 4 | 87 | 2,5 | 107 | 3 |

| 8 | 3 | 28 | 1 | 48 | 4 | 68 | 3 | 88 | 2,4 | 108 | 2 |

| 9 | 3 | 29 | 3 | 49 | 3 | 69 | 3 | 89 | 2,4 | 109 | 3 |

| 10 | 3 | 30 | 4 | 50 | 4 | 70 | 3 | 90 | 23.4 | 110 | 3 |

| 11 | 2 | 31 | 2 | 51 | 2 | 71 | 4 | 91 | 4 | 111 | 1 |

| 12 | 1 | 32 | 3 | 52 | 4 | 72 | 3 | 92 | 1 | 112 | 3 |

| 13 | 1 | 33 | 4 | 53 | 4 | 73 | 3 | 93 | 1 | 113 | 1 |

| 14 | 3 | 34 | 4 | 54 | 3 | 74 | 2 | 94 | 3 | 114 | 3 |

| 15 | 1 | 35 | 2 | 55 | 3 | 75 | 4 | 95 | 4,5 | 115 | 3 |

| 16 | 4 | 36 | 1 | 56 | 4 | 76 | 4 | 96 | 3 | 116 | 1,5 |

| 17 | 2 | 37 | 1 | 57 | 3 | 77 | 1 | 97 | 3 | 117 | 1 |

| 18 | 4 | 38 | 1 | 58 | 1 | 78 | 3 | 98 | 4 | 118 | 1 |

| 19 | 2 | 39 | 3 | 59 | 3 | 79 | 4 | 99 | 2 | 119 | 4 |

| 20 | 3 | 40 | 3 | 60 | 2 | 80 | 2 | 100 | 2 | 120 | 4 |

株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403