現在工事中です

1.心臓の構造と周辺知識

●狭心症の特徴はどれか。

1.心筋傷害マーカーが上昇する

2.ニトログリセリンが有効である

3.発作は15分以上持続する

4.痛みは安静でも寛解しない

2

●Aさんは会議中に時々動悸を感じることがあったため受診した。

安静時心電図に異常は認められなかった。次に行う検査はどれか。

1.運動負荷心電図

2.動脈血ガス分析

3.心臓カテーテル検査

4.ホルター心電図

4

運動負荷心電図は労作性狭心症の時。会議中であり運動していない時なので、いつどのような心電図変化があるかを調べるためにホルター心電図を使用する。

●初めてニトログリセリンを処方された患者への指導で適切なのはどれか。

1.「便秘しやすくなります」

2.「納豆は食べないでください」

3.「血圧が低下することがあります」

4.「薬は食前に水で服用してください」

3

硝酸薬ニトログリセリンは血管拡張作用があるため血圧は低下する。

●狭心症の患者。強い胸痛が持続し、救急車で救急外来に到着。

12誘導心電図で、V1~V4でST上昇。Ⅱ、Ⅲ、αVFでST低下が見られた。

患者の状態をアセスメントするために優先度が高い血液検査項目はどれか。

1.トロポニンT

2.乳酸脱水素酵素

3.血清クレアチニン

4.アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

1

1は心筋傷害マーカーである。3は心筋傷害マーカーであるCK-MBとは違い、腎機能を評価するものである。

●健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

1.単位時間当たりの収縮の回数

2.拡張時の内圧

3.収縮時の内圧

4.心室壁の厚さ

5.1回拍出量

1,5

●脱水で低下するのはどれか。

1.中心静脈圧

2.レニン分泌量

3.血清総蛋白量

4.ヘモグロビン濃度

1

●左心房と左心室の間に位置するのはどれか。

1.三尖弁

2.僧帽弁

3.大動脈弁

4.肺動脈弁

3

●右心の構造について正しいのはどれか。

1.右房室間には二尖弁がある

2.右心房から2本の肺動脈が出ている

3.右心房には洞房結節がある

4.右心室の壁は、左心室の壁の3倍の厚さである

3

●固有心筋の特徴はどれか。

1.平滑筋である

2.骨格筋よりも不応期が短い

3.活動電位にプラトー相がみられる

4.筋層は右心室の方が左心室より厚い

3

●体表からの触診で最も触れにくいのはどれか。

1.総頸動脈

2.外腸骨動脈

3.橈骨動脈

4.大腿動脈

5.足背動脈

2

●人体の右側のみにあるのはどれか。

1.総頸動脈

2.腕頭動脈

3.腋窩動脈

4.内頸動脈

5.鎖骨下動脈

2

●無対の静脈はどれか。

1.鎖骨下静脈

2.総腸骨静脈

3.内頸静脈

4.腕頭静脈

5.門脈

5

●血管に吻合がないのはどれか。

1.皮静脈

2.冠動脈

3.腋窩動脈

4.腸絨毛の毛細血管

2

血管が枝分かれして色んな通り道があれば血管が詰まっても別の経路を通ることができる(吻合)が、冠動脈は終動脈であるため別の経路がなく、詰まるとその先が壊死してしまう

●心臓の刺激伝導系で最も早く興奮するのはどれか。

1.ヒス束

2.房室結節

3.洞結節

4.プルキンエ線維

3

●刺激伝導系の形態として正しい組合せはどれか。

1.房室結節→洞房結節→プルキンエ線維→ヒス束

2.洞房結節→房室結節→ヒス束→プルキンエ線維

3.洞房結節→房室結節→プルキンエ線維→ヒス束

4.房室結節→洞房結節→ヒス束→プルキンエ線維

2

●刺激伝導系でないのはどれか。

1.腱索

2.洞房結節

3.房室結節

4.プルキンエ線維

1

●正常心拍の歩調とり(ペースメーカー)はどれか。

1.ヒス束

2.房室結節

3.洞房結節

4.プルキンエ線維

3

●心臓の模型図を示す。

通常のペースメーカーはどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

5

●心臓の自動収縮について正しいのはどれか。

1.運動神経で促進される

2.興奮を伝える刺激伝導系がある

3.ペースメーカーはヒス束である

4.中脳の血管運動中枢による支配を受ける

2

2.虚血性心疾患

●狭心症の特徴はどれか。

1.心筋傷害マーカーが上昇する

2.ニトログリセリンが有効である

3.発作は15分以上持続する

4.痛みは安静でも寛解しない

2

●Aさんは会議中に時々動悸を感じることがあったため受診した。

安静時心電図に異常は認められなかった。次に行う検査はどれか。

1.運動負荷心電図

2.動脈血ガス分析

3.心臓カテーテル検査

4.ホルター心電図

4

運動負荷心電図は労作性狭心症の時。会議中であり運動していない時なので、いつどのような心電図変化があるかを調べるためにホルター心電図を使用する。

●ホルター心電図検査の説明で適切なのはどれか。

1.「普段どおり入浴できます」

2.「性生活の制限はありません」

3.「胸部に12個電極を貼ります」

4.「皮膚に違和感があれば電極を貼り替えてください」

2

入浴×、胸部の電極は5つ、電極を自分で貼り替えると位置がずれてしまうおそれがある。

●初めてニトログリセリンを処方された患者への指導で適切なのはどれか。

1.「便秘しやすくなります」

2.「納豆は食べないでください」

3.「血圧が低下することがあります」

4.「薬は食前に水で服用してください」

3

硝酸薬ニトログリセリンは血管拡張作用があるため血圧は低下する。

●労作性狭心症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1.低残渣の食事をとるよう心がける

2.ニトログリセリンを定期的に使用する

3.動いたら休む習慣をつけるよう心がける

4.入浴は42℃くらいのお湯で肩までつかる

3

●狭心症の患者。強い胸痛が持続し、救急車で救急外来に到着。

12誘導心電図で、V1~V4でST上昇。Ⅱ、Ⅲ、αVFでST低下が見られた。

患者の状態をアセスメントするために優先度が高い血液検査項目はどれか。

1.トロポニンT

2.乳酸脱水素酵素

3.血清クレアチニン

4.アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

1

1は心筋傷害マーカーである。3は心筋傷害マーカーであるCK-MBとは違い、腎機能を評価するものである。

●急性心筋梗塞において上昇のピークが最も早いのはどれか。

1.AST<GOT>

2.ALT<GPT>

3.LD<LDH>

4.CK<CPK>

4

●急性心筋梗塞で入院した患者。このときの検査所見で適切なのはどれか。

1.心電図のST上昇

2.左肺呼吸音の減弱

3.クレアチンキナーゼ(CK)の下降

4.胸部X線写真で心陰影の縮小

1

●Aさん(55歳、男性)は、仕事中に胸痛発作に襲われ、急性心筋梗塞で緊急入院した。

入院直後に、経皮的冠状動脈形成術(PCI)を受けた。

入院翌日、Aさんは「昨日は、痛みが強くて医師の説明がよく分からなかった。僕はどんな手術をしたのでしょうか。」と看護師に尋ねた。

経皮的冠状動脈形成術(PCI)の説明で適切なのはどれか。

1.「詰まっていた血管を風船で拡げました」

2.「血管に詰まっていた血栓を吸収しました」

3.「足の血管の一部を心臓の血管に移植しました」

4.「血管に詰まっていた血栓を薬で溶かしました」

1

●冠状動脈造影検査で穿刺に最も多く用いるのはどれか。

1.総頸動脈

2.橈骨動脈

3.尺骨動脈

4.鎖骨下動脈

2

橈骨・上腕・大腿動脈が用いられる。

●急性心筋梗塞で、緊急に左大腿動脈から経皮的冠状動脈内血栓溶解療法を受けた患者が、2時間後に「あおむけに寝ているから腰が痛い」と訴えた。穿刺部位からの出血はなく、バイタルサインは安定している。

この時の対応で適切なのはどれか。

1.膝の屈伸運動を促す

2.穿刺部位の圧迫を除去する

3.腰部にバスタオルを入れる

4.ゆっくり側臥位になるよう促す

3

大腿動脈に穿刺した場合は動かしてはだめ、なので腰部にバスタオルを入れる選択肢が一番動かさないことになる。

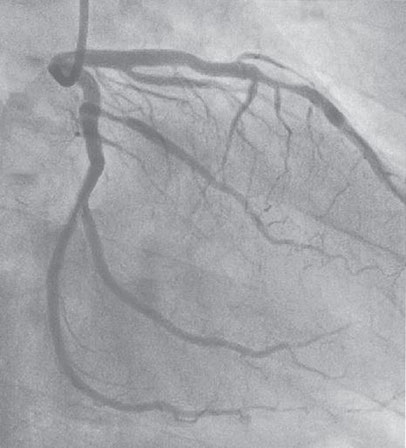

●血液造影写真を示す。

狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

3

Cは冠動脈造影検査である。

●開心術後の心タンポナーデで正しいのはどれか。

1.徐脈

2.心音増強

3.心拍出量の増加

4.中心静脈圧の上昇

4

●開心術後の心タンポナーデで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.徐脈

2.心音減弱

3.心拍出量の増加

4.中心静脈圧の上昇

5.吸気時収縮期圧の10mmHg上昇

2,4

●Aさん(78歳、女性)は心筋梗塞の再発作で入院した。

治療経過は順調であるが、日常における行動範囲が拡大しない。Aさんは「心臓に負担がかかるから休んでいたい」と言う。

Aさんへの言葉かけで適切なのはどれか。

1.「それでは、休みましょう」

2.「息が上がる程度に動きましょう」

3.「不整脈があっても大丈夫ですよ」

4.「負荷がかかると思うのはどんなときですか」

4

●冠動脈バイパス術(CABG)後5時間が経過したとき、心嚢ドレーンからの排液が減少し、血圧低下と脈圧の狭小化とがあり、「息苦しい」と患者が訴えた。

最も考えられるのはどれか。

1.肺梗塞

2.不整脈

3.心筋虚血

4.心タンポナーデ

4

CABGの術後、血圧低下・脈圧狭小化なので最も可能性が高いのは心タンポナーデ。

3.心不全

4.不整脈と心電図

5.その他の疾患

株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403