1

●小児医療に関する課題とその対応の組合せで正しいのはどれか。

1.低出生体重児の増加ー人工乳による哺育の推進

2.育児不安が強い親の増加ー子どもの自立支援

3.障害児の在宅医療のニーズの増加ーレスパイトケアの充実

4.小児救急医療を受診する子どもの増加ードクターカーの充実

5.成人になった小児慢性疾患患者の増加ー親の意思決定の支援

3

障害児の在宅医療のニーズは増えており、レスパイトケア(家族が介護に付きっきりで休めない状態を避けるため介護サービスなどを利用して休める時間を確保すること)の充実が求められている。1.低出生体重児の増加に対して母乳哺育の推進がされている。5.医療が進歩して小児慢性疾患患者が成人に達するようになったため、親の意思決定ではなく成人なので本人の意思決定の支援が必要である。

●最も新しく制定された法律はどれか。

1.母子保健法

2.児童虐待の防止等に関する法律

3.子どもの貧困対策の推進に関する法律

4.医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

4

2021年に制定。1.1965年に制定。2.2000年に制定。3.2013年に制定。

●令和5年(2023年)における我が国の10~14歳の死因の第1位はどれか。

1.自殺

2.心疾患

3.悪性新生物

4.不慮の事故

1

2023年の10~14歳の死因第1位は自殺、2位は悪性新生物、3位は不慮の事故である。

●入院中の4歳児への倫理的配慮として適切なのはどれか。

1.採血を行う際は「痛くないよ」と励ます。

2.ギプスカットの際は泣かないように伝える。

3.骨髄穿刺の際は親を同席させないようにする。

4.エックス線撮影をする際は事前に本人に説明する。

4

嘘などは伝えず、1人の人間として正しい情報を伝える必要がある。

●Aちゃん(3歳、女児)は、病室で朝食を食べていた。そこに、医師が訪室して採血を行いたいと話したところ、Aちゃんは何も答えず下を向いて泣き始めた。その様子を見ていた看護師は、Aちゃんは朝食を中断して採血されるのは嫌だと思っているようなので、朝食後に採血してほしいと医師に話した。

この看護師の対応の根拠となる概念はどれか。

1.アセント

2.コンセント

3.アドボカシー

4.ノーマライゼーション

5.ノンコンプライアンス

3

アドボカシー(権利擁護)とは、自分の権利を主張、行使できない患者に対して代弁することをいう。この問題の場合、自分で意志をしっかり伝えることのできないAちゃんの気持ちを代弁している。

●児童憲章について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.児童がよい環境の中で育てられることを定めている。

2.児童の権利に関する条約を受けて制定された。

3.児童が人として尊ばれることを定めている。

4.保護者の責務を定めている。

5.違反すると罰則規定がある。

1,3

児童憲章は、児童福祉に対する国民の意識を高めるために1951年に制定された。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童はよい環境の中で育てられるという理念を示している。

●子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

1.児童憲章の宣言

2.児童福祉法の公布

3.母子保健法の公布

4.児童の権利に関する条約の日本の批准

2

児童福祉法は1948年施行された。子どもの権利を述べている。

2

●子どもの発達・発育で正しいのはどれか。

1.身体各部の発達の臨界期は一定である。

2.脳神経系は乳幼児期に急速に発達する。

3.基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

4.新生児期には遺伝よりも環境の影響が大きい。

2

脳神経系は他の臓器に比べ、乳幼児期に急速に発達する。1.一定ではない。3.運動発達は頭部から下部、中枢から末梢、大きな運動から微細な運動へ発達する。4.遺伝の影響の方が大きい。

●子どもの成長・発達における臨界期について正しいのはどれか。

1.諸機能の獲得・成熟を決定づける時期

2.遺伝的因子による影響が発現しやすい時期

3.成長・発達のスピードが緩やかになる時期

4.発達検査において通過率が90%となる時期。

1

●子どもの運動機能の発達について正しいのはどれか。

1.身体の下部から頭部の方向に進む。

2.全身的な動きから細かな動きへ進む。

3.新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。

4.反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。

2

運動発達は頭部から下部、中枢から末梢、大きな運動から微細な運動へ発達する。3.遺伝の方が影響を受ける。4.原始反射(モロー反射・吸啜反射など)は新生児期にみられる。

●エリクソンの発達課題における思春期の特徴はどれか。

1.「勤勉性」対「劣等感」

2.「自律性」対「恥・疑惑」

3.「基本的信頼感」対「不信感」

4.「自我同一性の確立」対「自我同一性の拡散」

4

1は学童期。2は幼児期。3は乳児期。

●エリクソンによる幼児前期の発達課題はどれか。

1.基本的信頼

2.自律性

3.勤勉性

4.親密性

2

1は乳児期。3は学童期。4は成人初期。

●小児の睡眠で正しいのはどれか。

1.新生児のレム睡眠は全睡眠の25%を占める。

2.乳児の睡眠は多相性である。

3.成長に伴いノンレム睡眠が減少する。

4.3歳ころには成人と同じ睡眠型になる。

2

乳児の睡眠は睡眠⇔覚醒が昼夜問わず繰り返される多相性である。新生児期は約50%がレム睡眠。

●ピアジェ,J.の認知発達理論において2~7歳ころの段階はどれか。

1.感覚ー運動期

2.具体的操作期

3.形式的操作期

4.前操作期

4

前操作期は2~7歳であり、物事を自分のイメージを使って区別して認識するようになる時期。

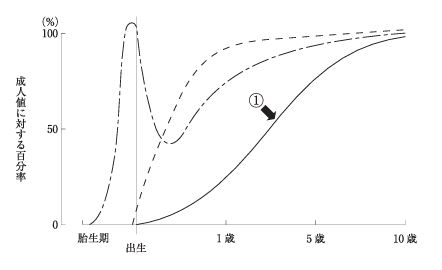

●生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon<スカモン>の発育発達曲線)を図に示す。

胸腺の成長を示すのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

1

胸腺は12歳前後から衰退する。

●子どもの発達で正しいのはどれか。

1.発達は急速な時期と緩慢な時期がある。

2.原始反射は生後6~12か月にみられる。

3.基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

4.新生児期は遺伝よりも環境因子の影響が大きい。

1

子どもの発達のスピードは身体の各部によって異なる。2.原始反射(モロー反射・吸啜反射など)は新生児期にみられる。3.運動発達は頭部から下部へ、中枢から末梢へ、大きな運動から微細な運動へ発達する。4.遺伝の影響の方が受けやすい。

●出生後の成長で、最も早く成人の大きさに達するのはどれか。

1.脳

2.肺

3.肝臓

4.心臓

5.脊柱

1

脳神経系は出生後から急速に発達する。

●子どもの成長・発達で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.基本的な運動発達は末梢から中枢へ向かう。

2.発達の臨界期は身体の各部位によって異なる。

3.成長とは身体の機能が質的に変化することである。

4.新生児期の成長・発達は環境よりも遺伝の影響が大きい。

5.乳幼児期の脳神経系の発達は学童期と比べゆるやかである。

2,4

●標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

1.5~6歳

2.8~9歳

3.11~12歳

4.15~16歳

1

5~6歳でほぼ成人と同じ重量の90%に達する。

●幼児が1日に必要とする体重1kg当たりの水分量はどれか。

1.40mL

2.60mL

3.100mL

4.150mL

3

●成熟児で体重が出生時の約2倍になるのはどれか。

1.生後1~2か月

2.生後3~4か月

3.生後6~7か月

4.生後9~10か月

2

成熟児は3~4か月で体重は約2倍になる。

●乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

1.生後2~3か月

2.生後6~12か月

3.生後18~24か月

4.生後36~42か月

2

●体重10パーセンタイル値の説明で正しいのはどれか。

1.1か月前と比べ体重が10%増加した。

2.同年齢で同性の児の平均体重よりも10%軽い。

3.同年齢で同性の児の身長相応の体重よりも10%軽い。

4.同年齢で同性の児100人中、10番目に軽い体重である。

4

●2歳6か月の幼児で正常な発達と判断されるのはどれか。

1.前後上下の空間認識ができる。

2.手掌全体で2cm角の積み木をつかむ。

3.2~3か月前から二語文を話している。

4.半年前から手を引かなくても歩けるようになった。

3

二語文を話すのは1歳7か月~2歳3か月

●標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。

1.5~6歳

2.8~9歳

3.11~12歳

4.15~16歳

1

5~6歳でほぼ成人の脳重量の90%に達する。

●改訂版デンバー式発達スクリーニング検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.4領域について判定を行う。

2.適応年齢は0~6歳である。

3.判定結果は数値で示される。

4.知能指数の判定が可能である。

5.1領域に10の検査項目がある。

1,2

●1歳0か月の幼児の標準的な身長と体重の組合せで正しいのはどれか。

1.身長55cmー体重6kg

2.身長75cmー体重6kg

3.身長75cmー体重9kg

4.身長100cmー体重9kg

5.身長100cmー体重12kg

3

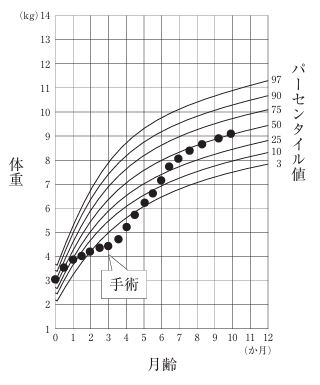

●Aちゃん(生後10か月、男児)は、先天性心疾患のため手術を受けた。Aちゃんの体重の変化を図に示す。

手術後から現在までの体重の変化に対する評価で適切なのはどれか。

1.体重増加の不良

2.過度な体重増加

3.標準的な体重増加

4.キャッチアップ現象

4

キャッチアップ現象とは遅れを取り戻すこと。本来到達していたであろうレベルに到達すること。

●3か月の乳児の親に対する問診で適切でないのはどれか。

1.「寝返りをしますか」

2.「あやすとよく笑いますか」

3.「物を見て上下左右に目で追いますか」

4.「アーアー、ウーウーなど声を出しますか」

5.「腹ばいにすると腕で体を支えて頭を持ち上げますか」

1

寝返りをするのは5~6か月ころ。

●障害のレベルを運動機能と知能指数で区分するのはどれか。

1.大島分類

2.NYHA分類

3.国際生活機能分類<ICF>

4.Hugh-Jones<ヒュー・ジョーンズ>分類

1

大島分類は、運動機能と知能指数がどれくらいかを分類したもの。

●日本で用いているDENVERⅡ(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。

1.寝返りをする。

2.積み木をもちかえる。

3.喃語様のおしゃべりをする。

4.自分で食べ物を口へもっていく。

1

寝返りをするのは5~6か月ころ。

●乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

1.3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

2.50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

3.10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

4.75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

1

●健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

1.情緒は快から不快が分化する。

2.発達とともにレム睡眠の割合は増える。

3.体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

4.身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

4

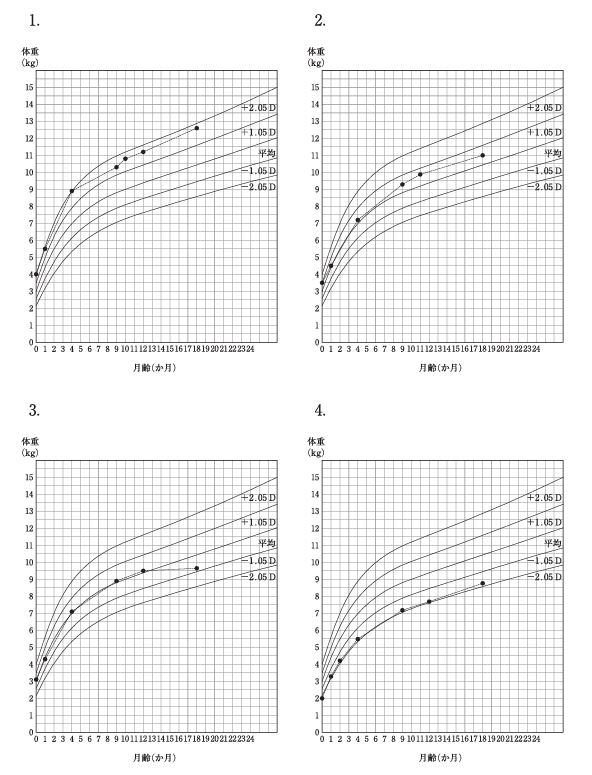

●1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。

異常が疑われるのはどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

3

●標準的な成長をしている正期産児の身長が出生時の約2倍になるのはどれか。

1.生後6か月

2.生後12か月

3.2歳

4.4歳

5.6歳

4

4歳では身長が出生時の約2倍の100cm程度に達する。

●乳幼児のアタッチメント(愛着)の成立に必要な関わりはどれか。

1.就寝前にビデオを見せる。

2.泣いているときに抱っこをする。

3.けんかのときの謝り方を教える。

4.危ないことをしていたら注意する。

2

●出生時にみられるのはどれか。2つ選べ。

1.把握反射

2.緊張性頸反射

3.ホッピング反応

4.視性立ち直り反射

1,2

●Aちゃん(4歳)は、風邪で小児科外来を受診した。診察を待っている間、母親から看護師に「昼間は自分でトイレに行けるようになったのに、まだおねしょをするのですが大丈夫でしょうか」と相談があった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「今は心配ないのでもう少し様子をみましょう」

2.「夜中に1度起こしておしっこを促してください」

3.「2時間おきにトイレに行く習慣をつけましょう」

4.「小児専門の泌尿器科を受診した方がよいでしょう」

1

●乳児が成人に比べ脱水になりやすい理由で正しいのはどれか。

1.尿細管での水の再吸収能力が低い。

2.体重当たりの基礎代謝量が少ない。

3.体重に占める体水分量の割合が低い。

4.体液における細胞内液の割合が高い。

1

●小児の睡眠の特徴で正しいのはどれか。

1.新生児の全睡眠におけるレム睡眠の割合は約50%である。

2.乳児の睡眠は単相性である。

3.成長に伴いレム睡眠が増加する。

4.10歳ころから成人と同じ睡眠覚醒リズムになる。

1

●正常に発達している小児が2歳0か月ころ、新たに獲得する言語で正しいのはどれか。

1.「おちゃ、ちょうだい」

2.「おかしがないの」

3.「これ、なあに」

4.「まんま」

1

●幼児が1日に必要とする体重1kg当たりの水分量はどれか。

1.40~50mL

2.60~70mL

3.80~100mL

4.120~150mL

3

●小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。

1.不全骨折しやすい。

2.圧迫骨折しやすい。

3.骨折部が変形しやすい。

4.骨癒合不全を起こしやすい。

1

●児の免疫に関する説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.胎児期は胎盤を通じて母体からIgGを受け取る。

2.出生後は母乳からIgMを受け取る。

3.生後3か月ころに免疫グロブリンが最も少なくなる。

4.1歳ころから抗体の産生が盛んになる。

5.3歳ころにIgAが成人と同じレベルに達する。

1,3

●乳児が1日に必要とする体重1kg当たりの水分量はどれか。

1.80mL

2.100mL

3.150mL

4.180mL

3

●胎生期から小児期の血清免疫グロブリン濃度の年齢による変動を図に示す。

①が示しているのはどれか。

1.IgA

2.IgD

3.IgG

4.IgM

1

●乳歯について正しいのはどれか。

1.6~8か月ころから生え始める。

2.5~7歳ころに生えそろう。

3.全部で28本である。

4.う蝕になりにくい。

1

●小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。

1.生後6か月

2.3歳

3.7歳

4.12歳

3

●乳幼児の正常な言語発達で正しいのはどれか。

1.生後1か月で喃語が出始める。

2.生後6か月で意味のある1語が言える。

3.1歳2か月で2語文を話す。

4.4歳で4つの色を正しく言える。

4

●大泉門の説明で正しいのはどれか。

1.2歳まで増大する。

2.陥没している場合は髄膜炎を疑う。

3.閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。

4.頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

3

●新生児の反応の図を示す。Moro<モロー>反射はどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

3

●小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。

1.新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

2.乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

3.ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

4.アミラーゼの活性は12~13歳で成人と同程度になる。

5.出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

1

●生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

1.吸啜反射

2.Moro<モロー>反射

3.Landau<ランドー>反射

4.探索<ルーティング>反射

3

●新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。

1.IgA

2.IgD

3.IgG

4.IgM

3

●正常な成長・発達をしている子どもの情緒の分化で、生後6か月ころからみられるのはどれか。

1.恐れ

2.嫉妬

3.喜び

4.恥ずかしさ

1

●幼児期の心理社会的特徴はどれか。

1.自己中心性

2.心理的離乳

3.ギャングエイジ

4.ボディイメージの変容

1

●乳歯について正しいのはどれか。

1.永久歯より石灰化度が高い。

2.生後8か月に生えそろう。

3.胎児期に石灰化が始まる。

4.本数は永久歯と同じである。

3

●Bowlby<ボウルビィ>が提唱したアタッチメントの記述で正しいのはどれか。

1.人見知りは6,7か月の乳児に出現する。

2.安全基地は家の中での子どもの居場所のことである。

3.子どもと不特定の他者との間に築かれる情緒的な結びつきである。

4.愛着対象との分離で生じる子どもの行動の第一段階は「絶望の段階」である。

1

●出生体重3020gの正期産児。

新生児期に最もチアノーゼを生じやすい先天性心疾患はどれか。

1.動脈管開存症

2.心室中隔欠損症

3.心房中隔欠損症

4.Fallot<ファロー>四徴症

4

●生後6~8か月ころの乳児で、親などの特定の人が自分の傍から離れたときに泣いたり後追いをしたりするのはどれか。

1.分離不安

2.アニミズム

3.自我の芽生え

4.アンビバレント

1

3

●体重6kgの乳児に必要な1日の水分摂取量で適切なのはどれか。

1.480mL

2.600mL

3.840mL

4.1200mL

3

●離乳について適切なのはどれか。

1.離乳の開始前に果汁を与える必要がある。

2.離乳の開始時期は生後3か月ころが適切である。

3.離乳を開始して1か月を過ぎたころから1日2食とする。

4.母乳や人工乳を飲まなくなった状態を離乳の完了という。

3

●人工乳と比べた母乳栄養の利点で誤っているのはどれか。

1.消化吸収しやすい。

2.感染防御作用がある。

3.母子相互作用を高める。

4.ビタミンK含有量が多い。

5.アレルギーを生じる可能性が低い。

4

●離乳食の進め方で正しいのはどれか。

1.開始前からスプーンに慣れさせる。

2.開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。

3.開始時は人工乳はフォローアップミルクにする。

4.開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

4

●学童期における食生活の対応で最も適切なのはどれか。

1.朝食の摂取を勧める。

2.偏食がある児童にサプリメントの摂取を勧める。

3.やせ傾向の児童に高カロリー補助食を勧める。

4.固い食品の摂取を避けるよう勧める。

1

●A君(11歳)は、身長145cm、体重50kgである。身長145cmの11歳男児の標準体重は38kgとする。

A君の肥満度を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

32

●学童期の肥満について正しいのはどれか。

1.肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

2.肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

3.肥満傾向児は男子より女子が多い。

4.成人期の肥満に移行しやすい。

4

●離乳の開始で正しいのはどれか。

1.離乳食は1日2回から開始する。

2.人工乳はフォローアップミルクにする。

3.哺乳反射の減弱が開始時の目安のひとつである。

4.離乳食は歯ぐきでつぶせる硬さのものから始める。

3

●フォローアップミルクで正しいのはどれか。

1.母乳の代替品である。

2.鉄分が添加されている。

3.離乳食を食べる直前に与える。

4.離乳食開始の時期から与え始める。

2

●学童期の肥満で正しいのはどれか。

1.Kaup<カウプ>指数で評価する。

2.症候性の肥満がほとんどを占める。

3.食事では蛋白質の摂取制限を行う。

4.成人期の生活習慣病のリスク因子である。

4

●健常な幼児の基本的生活習慣の獲得で正しいのはどれか。

1.1歳6か月でうがいができるようになる。

2.2歳6か月で靴を履けるようになる。

3.3歳でコップを使って飲めるようになる。

4.4歳で手を洗って拭くようになる。

5.5歳で昼寝は1日1回になる。

2

●3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。

1.夜尿をしなくなる。

2.尿意を自覚し始める。

3.排便後の後始末ができる。

4.遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。

4

●正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。

1.鼻をかむ。

2.スプーンを使う。

3.夜間のおむつがとれる。

4.洋服のボタンをとめる。

2

●子どもの遊びについて正しいのはどれか。

1.象徴遊びは3~4歳で最も盛んになる。

2.感覚運動遊びは5歳ころまでにみられる。

3.並行遊びは6歳以降に増える。

4.構成遊びは8歳ころに現れる。

1

●子どもの遊びで正しいのはどれか。

1.身体機能の発達を促す。

2.1歳でごっこ遊びが多くみられる。

3.感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

4.テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

1

●子どもの平行遊びで正しいのはどれか。

1.3歳ころまでの主要な遊びである。

2.他の子どもが遊ぶ様子を見て楽しむ。

3.リーダーの存在や役割の分担がある。

4.他の子どもとおもちゃの貸し借りを行う。

1

●遊具を示す。

標準的な成長発達をしている1歳4か月の子どもの発達段階に適した遊具はどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

4

●4か月児の生活環境を整える援助として最も適切なのはどれか。

1.仰臥位で寝かせる。

2.柔らかい布団に寝かせる。

3.ベッド柵は上げなくてよい。

4.おもちゃとしてビー玉を用意する。

1

●乳児の事故防止として正しいのはどれか。

1.直径25mmの玩具で遊ばせる。

2.ベッドにいるときはベッド柵を上げる。

3.うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。

4.屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。

2

●新生児標識について正しいのはどれか。

1.沐浴時には児の標識を外す。

2.標識は1個装着すればよい。

3.装着する時期は母児同室を開始する直前である。

4.母親に児を引き渡すときは母子の標識を照合する。

4

●風疹罹患後の児童の登校開始可能時期はどれか。

1.頸部リンパ節の腫脹消失後

2.解熱後3日

3.発疹消失後

4.色素沈着消失後

3

●水痘罹患児で集団生活を休ませる期間はどれか。

1.新たな水疱が生じなくなるまで

2.発疹が痂皮になるまで

3.咳嗽が消失するまで

4.解熱するまで

2

●定期予防接種の対象でない疾患はどれか。

1.麻疹

2.風疹

3.B型肝炎

4.流行性耳下腺炎

5.水痘

5

●小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

1.動画を視聴する。

2.友人と話し合う。

3.手洗い場で体験する。

4.養護教諭の話を聞く。

3

●学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

1.インフルエンザ

2.細菌性赤痢

3.ジフテリア

4.腸チフス

5.流行性角結膜炎

1

●思春期の特徴で正しいのはどれか。

1.骨密度が最も低い時期である。

2.男子では、体脂肪が著しく増加する。

3.身長の増加率が、体重の増加率を上回る。

4.性的成熟は、女子の方が男子よりも早く始まる。

4

●第二次性徴について正しいのはどれか。

1.初経は中学3年生で約50%が発来している。

2.精通は中学3年生で約20%が経験する。

3.女子では乳房の発育から始まる。

4.男子では陰毛の発生から始まる。

3

●一般的な思春期の発育の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.骨端線が閉鎖する。

2.性的成熟は男子の方が女子より早く始まる。

3.成長ホルモンが性腺に作用して第二次性徴が起こる。

4.男子では身長増加のピークの前に精巣の発育が始まる。

5.女子では身長増加のピークの前に乳房の発育が終わる。

1,4

●思春期に、親や家族との関係が依存的な関係から対等な関係に変化し、精神的に自立することを示すのはどれか。

1.自我同一性の獲得

2.心理的離乳

3.愛着形成

4.探索行動

5.母子分離

2

●女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。

1.9歳で初経が発来する。

2.月経開始後に身長の発育が加速する。

3.陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

4.性腺刺激ホルモン放出ホルモン<GnRH>によって月経が開始する。

4

●第二次性徴で正しいのはどれか。

1.女児は乳房の発育から始まる。

2.発現は男児が女児よりも早い。

3.初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。

4.精通は11歳の男児のほとんどに認められる。

1

4

●ピアジェ,J.の認知発達理論における段階と病気の説明に使用するツールの組合せで適切なのはどれか。

1.感覚運動期ー人体模型

2.前操作期ー印刷文書

3.具体的操作期ー動画

4.形式的操作期ー指人形

3

●標準的な成長・発達をしている子どもが「ばい菌が体内に入ることで病気になる」と考えるようになるのは、ピアジェ,J.の認知的発達段階のどれか。

1.感覚運動期

2.前操作期

3.具体的操作期

4.形式的操作期

2

●採血を受ける5歳児への声かけで適切なのはどれか。

1.「動くと1回で終わらないよ」

2.「この検査は痛くないよ」

3.「泣いちゃいけないよ」

4.「終わったr何をしようか」

4

●初めて採血を体験する4歳児。

看護師が児に検査の説明をする効果で最も期待できるのはどれか。

1.主体的に検査に臨める。

2.1回で採血が終了する。

3.泣かないで検査を受ける。

4.医療者を嫌いにならない。

1

●手術を受ける子どもへのプレパレーションの目的でないのはどれか。

1.心理的準備を促す。

2.正しい知識を提供する。

3.医療者の労力を軽減する。

4.情緒表現の機会を与える。

3

●手術後に抗癌化学療法が予定されている4歳児が「おなかの悪いものを取ったら、おうちに帰れるの」と尋ねてきた。

対応として最も適切なのはどれか。

1.そのとおりであると伝える。

2.話題を変えて気をそらせる。

3.手術の後に化学療法を行うことを伝える。

4.親からどのように説明されているかを尋ねる。

4

●子どもへの医療処置に対するプレパレーションで正しいのはどれか。

1.子どもの病気の治癒を促進する。

2.泣いてはいけないと子どもに伝える。

3.両親はプレパレーションに参加しない。

4.経験するであろう感覚についての情報を子どもに伝える。

4

●Aちゃん(8歳、女児)は、高度の浮腫と蛋白尿とがみとめられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断され、ステロイド大量療法が開始された。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

1.水分摂取を促す。

2.塩分制限はないと伝える。

3.病院内を散歩してよいと伝える。

4.一時的に満月様顔貌<ムーンフェイス>になることを説明する。

4

●A君(10歳、男児)は、既往歴はなく健康である。A君の弟のB君(5歳)は、白血病のため入院しており、治療の一環として骨髄移植を必要としている。A君がドナー候補に挙がっており、両親はA君をドナーとした骨髄移植を希望している。

骨髄移植に関するA君への看護師の説明で適切なのはどれか。

1.骨髄採取後は腰の痛みを伴う。

2.A君は何も心配しなくてよい。

3.A君が頑張ればお母さんが喜ぶ。

4.B君の病気を治すためにはA君がドナーになるしかない。

1

●Aちゃん(3歳、女児)は母親とともに小児科外来を受診した。診察の結果、Aちゃんは血液検査が必要とされ、処置室で採血を行うことになった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.処置前、母親ひとりに採血の説明をする。

2.坐位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。

3.注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。

4.処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。

2

●子どもに医療処置を行う際、看護師が行うディストラクションはどれか。

1.処置後に子どものがんばりを認める。

2.人形を用いて子どもに処置を説明する。

3.子どもの対処行動のパターンを把握する。

4.子どもの注意を処置ではなく他のものに向ける。

4

●下腿の開放骨折のため手術を受けたA君(8歳、男児)に、術後の疼痛管理のため患者自己調節鎮痛法<Patient Controlled Analgesia:PCA>を用いた持続的な静脈内注射を行うことになった。A君は「痛くなるのが怖い」と話している。

看護師はA君に鎮痛薬の追加について説明することにした。

A君への説明で適切なのはどれか。

1.「時間を決めて操作ボタンを押そうね」

2.「痛くなり始めたら操作ボタンを押そうね」

3.「痛くなったら何回でも操作ボタンを押してお薬を追加できるよ」

4.「痛みがどうしても我慢できなくなったら操作ボタンを押そうね」

2

●標準的な成長・発達をしている4歳の男児に対して採血を行う。看護師が男児に採血についてのプレパレーションを実施した。

その後に伝えることで適切なのはどれか。

1.「痛くないよ」

2.「すぐに終わっちゃうよ」

3.「何か聞きたいことはないかな」

4.「やらないと病気になっちゃうよ」

3

●Aちゃん、4歳。初めて入院した。面会時間終了時に母親から「ママは病院には泊まれないと言い聞かせ、Aはわかったと言っていたのですが、帰ろうとしたら、一人でお泊りするのはいやだとひどく泣いて困っています」と看護師に相談があった。

対応で最も適切なのはどれか。

1.「病棟の規則に従ってください」

2.「もう少しAちゃんのそばにいてあげてください」

3.「すぐに戻ってくると言ってそのまま帰ってください」

4.「言うことを聞かないと明日は来ないと話してください」

2

●Aちゃん(6歳、男児)は、4人部屋に入院し、初めての入院で緊張している。

Aちゃんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.入院についてどのように理解しているか確認する。

2.入院中は家族より医療者と過ごす時間を多くする。

3.苦痛を伴う処置を実施するときの説明は直前にする。

4.家庭で使用していたおもちゃで遊べるようにする。

5.カーテンを閉めて一人になれるようにする。

1,4

●入院中の小児のストレス因子と発達段階の組合せで正しいのはどれか。

1.見慣れない環境ー新生児期

2.プライバシーの侵害ー幼児期

3.病気の予後への不安ー学童期

4.母子分離ー思春期

3

●Aちゃん、4歳。妹のBが気管支炎のため母親が付き添って1週間入院している。

自宅には母方の祖母が来て、Aの面倒を見ている。母親から「昨日保育所から、Aが友達を叩いて困ると連絡を受けました。Bはずいぶん元気になってきて安心していたのに」と担当看護師が相談を受けた。

母親への助言で最も適切なのはどれか。

1.母親の一時帰宅を勧める。

2.Aに保育所をしばらく休ませる。

3.祖母にAの面倒をもっとよく見てもらうように勧める。

4.Aの通う保育所の保育士にBの病状を話すように勧める。

1

●A君(6歳)は、慢性疾患の治療のため入院して1か月が経過した。A君に感染のリスクはない。

母親がA君に面会をしている間、兄のB君(10歳)は、病棟の出口のロビーで母親の帰りを待っている。

看護師がB君の近くを通ると、B君は看護師に「弟の様子はどうですか。弟に会えなくて寂しいです」と言う。

この家族への支援で最も適切なのはどれか。

1.A君は我慢しているからB君も我慢するよう話す。

2.B君を親戚に預けることを両親に提案する。

3.B君がA君に面会できるように調整する。

4.B君に何も心配しなくてよいと話す。

3

●痛みのある幼児への援助で適切でないのはどれか。

1.罨法

2.自律訓練

3.スキンシップ

4.絵本の読み聞かせ

2

●小児の痛みについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1.新生児の痛みを把握する指標はない。

2.薬物療法よりも非薬物療法を優先する。

3.遊びは痛みに対する非薬物療法の1つである。

4.過去の痛みの経験と現在の痛みの訴えには関係がない。

5.3歳ころから痛みの自己申告スケールの使用が可能である。

3,5

●長期の隔離入院が子どもに及ぼす影響とその対策との組み合わせで誤っているのはどれか。

1.孤独感ービデオレターの活用

2.感覚刺激の不足ーテレビゲームの持込許可

3.学校教育の中断ー特別支援学校への転籍

4.医療従事者への恐怖心ー医療従事者のマスク非着用

4

●入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。

1.麻疹

2.風疹

3.手足口病

4.流行性耳下腺炎

1

●小児の外来看護で最も優先されるのはどれか。

1.感染症症状の確認

2.育児相談

3.病棟との連携

4.社会資源の紹介

1

●一次性の夜尿症で通院中の7歳の女児。

保護者への生活のアドバイスで適切なのはどれか。

1.「1日に飲む水分の量を減らしましょう」

2.「寝る直前に水分をしっかり飲ませましょう」

3.「おねしょをしても叱らないようにしましょう」

4.「夜中、決めた時間に起こして排尿を促しましょう」

3

5

●骨髄穿刺における乳児の体位と看護師による固定方法の写真を示す。

正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

3

●乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.心拍数110/分は正常である。

2.聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

3.バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

4.呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

5.聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気を付ける。

1,5

●乳児に水薬を与薬する方法で適切なのはどれか。

1.哺乳瓶の乳首に入れて吸啜させる。

2.コップに入れて飲ませる。

3.人工乳に混ぜて飲ませる。

4.胃管を挿入して注入する。

1

●排泄が自立していない男児の一般尿を採尿バッグを用いて採取する方法で正しいのはどれか。

1.採尿バッグに空気が入らないようにする。

2.採尿口の下縁を陰茎の根本の位置に貼付する。

3.採尿バッグを貼付している間は座位とする。

4.採取できるまで1時間ごとに貼り替える。

5.採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。

2

●Aちゃん(6歳、女児)は、左上腕骨顆上骨折と診断され、牽引治療のために入院した。

医師からAちゃんと家族に対し、牽引と安静臥床の必要性を説明した後、弾性包帯を用いて左上肢の介護牽引を開始した。

Aちゃんに対する看護で適切なのはどれか。

1.食事を全介助する。

2.左手指の熱感を観察する。

3.抑制ジャケットを装着する。

4.1日1回は弾性包帯を巻き直す。

5.痛みに応じて牽引の重錘の重さを変更する。

4

●乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

1.ミルクに混ぜる。

2.はちみつに混ぜる。

3.少量の水に溶かす。

4.そのまま口に含ませる。

3

●乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。

1.体温 37.0℃

2.呼吸数 35/分

3.心拍数 60/分

4.血圧 88/60mmHg

3

●発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。

このときの看護師の説明で適切なのはどれか。

1.「通常の反応です」

2.「速やかに来院してください」

3.「1週間後にまた電話をください」

4.「患部をアルコール消毒してください」

2

●乳児の心拍測定で正しいのはどれか。

1.心拍数110/分は正常である。

2.聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍である。

3.バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

4.呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

1

6

●前額部の血腫で救急外来を受診した6か月児の母親の言動で、虐待が最も疑われるのはどれか。

1.「治りますか」

2.「後遺症は残りますか」

3.「子どもが自分でぶつけたんです」

4.「他の部分もよく調べてください」

3

●保護者による子どもへの虐待に対する外来の看護師の対応で適切なのはどれか。

1.子どもの全身の観察では、保護者の同意を得る必要がある。

2.プライバシー保護のため、多職種との情報共有はしない。

3.子どもや保護者の発言内容や様子を記録に残す。

4.保護者の同席のもと子どもから話を聞く。

3

●食物アレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。

1.水分の補給

2.抗ヒスタミン薬の内服

3.副腎皮質ステロイドの吸入

4.アドレナリンの筋肉内注射

4

●急性中耳炎で内服薬による治療を受けた5歳の男児および保護者に対して、治療後に行う生活指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.片側ずつ鼻をかむ。

2.耳垢は毎日除去する。

3.入浴時は耳栓を使用する。

4.大声を出させないようにする。

5.発熱時は耳漏の有無を確認する。

1,5

●Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。

受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認められるようになった。このときの頭部CTを示す。

Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

1.急性脳症

2.てんかん

3.硬膜下血腫

4.細菌性髄膜炎

3

●Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。

高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。

現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

1.水分摂取を促す。

2.病院内を散歩して良いと伝える。

3.糖分の摂取制限があることを伝える。

4.一次的に満月様顔貌になることを説明する。

4

●A君(6歳、男児)は腹痛のため来院し、ネフローゼ症候群と診断され入院した。

ステロイド治療が開始され、本日が7日目である。尿量の増加がみられ浮腫が軽減し、血圧は128/80mmHg、尿蛋白+であった。

A君に説明する必要があるのはどれか。

1.手指衛生

2.床上安静

3.水分摂取の制限

4.蛋白質の摂取の制限

1

●幼児の心肺蘇生で正しいのはどれか。

1.心臓マッサージ3回につき1回人工呼吸をする。

2.心臓マッサージは60回/分を目安に行う。

3.心臓マッサージは胸骨中央下部を圧迫する。

4.心臓マッサージは実施者の示指と中指とで行う。

3

●1歳児。4~5時間前に10円硬貨を誤飲した疑いで来院した。胸部エックス線撮影で食道に停滞しているのが確認された。

適切な処置はどれか。

1.下剤を与薬する。

2.催吐薬を与薬する。

3.内視鏡で除去する。

4.自然排泄を待つ。

3

●溺水して意識のない小児への救急処置で適切でないのはどれか。

1.呼吸の有無を確認する。

2.必要に応じて心臓マッサージを開始する。

3.水を吐かせる。

4.保温をする。

3

●小児の一次救命処置において推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)はどれか。

1.少なくとも約80回/分

2.少なくとも約100回/分

3.少なくとも約120回/分

4.少なくとも約140回/分

2

●幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

1.胸骨中央下部を圧迫する。

2.実施者の示指と中指とで行う。

3.1分間に60回を目安に行う。

4.1回の人工呼吸につき3回行う。

1

●生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。

行われる処置で適切なのはどれか。

1.背部の叩打

2.緩下剤の使用

3.催吐薬の使用

4.緊急摘出術の実施

4

●乳児に対する一次救命処置<BLS>で正しいのはどれか。

1.脈拍の確認は橈骨動脈の触知で行う。

2.意識レベルは足底を叩きながら反応を確認する。

3.救助者が2名いる場合、胸骨圧迫と人工呼吸の回数の比率は30:2である。

4.胸骨圧迫の速さ(回数)は130~150回/分である。

2

●4か月の乳児。口唇裂の術後1日。

創部を保護するために最も適切なのはどれか。

1.おくるみ

2.指なし手袋

3.肘関節抑制帯

4.体幹ジャケット

3

●A君(8歳、男児)は、先天性内反足の手術後、両下腿のギプス固定を行う予定である。

手術前にA君に対してギプス固定後の日常生活に関する説明をすることになった。

A君に対する看護師の説明で適切なのはどれか。

1.「シャワー浴はやめておきましょう」

2.「ギプスの部分を高くしておきましょう」

3.「足のゆびを動かさないようにしましょう」

4.「ギプスを外すまでベッド上で過ごしましょう」

2

7

●小児慢性疾病の医療助成制度で正しいのはどれか。

1.他の公的扶助は受けられない。

2.入院通院とも公費で負担される。

3.保護者家族から一律の費用が徴収される。

4.継続申請は18歳未満が公費負担の対象である。

2

●出生時体重3050gの正期産児。新生児期に最もチアノーゼを生じやすい先天性心疾患はどれか。

1.卵円孔開存症

2.心房中隔欠損症

3.心室中隔欠損症

4.ファロー四徴症

4

●糖尿病でインスリン療法中の小学3年生。自分でできる療養行動の目標で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.血糖値測定

2.シックデイ対策

3.食品の単位換算

4.インスリン注射

5.インスリン注射量の調節

1,4

●先天異常と症状の組合せで正しいのはどれか。

1.18トリソミーー巨舌

2.クラインフェルター症候群ー多毛

3.ターナー症候群ー高身長

4.マルファン症候群ー低身長

5.ダウン症候群ー筋緊張低下

5

●先天性疾患で正しいのはどれか。

1.フェニルケトン尿症は遺伝病である。

2.口唇口蓋裂は単一遺伝疾患である。

3.近親婚はターナー症候群の発生頻度を高くする。

4.ダウン症候群は13番染色体のトリソミーである。

1

●胆道閉鎖症の乳児の便の色はどれか。

1.緑色

2.黒色

3.暗赤色

4.黄土色

5.灰白色

5

●出産後、児に先天性心疾患があると診断され、母親が「この子の病気は私のせいです」と話している。

母親への看護師の対応で適切なのはどれか。

1.児との面会を制限する。

2.母親の責任ではないと説明する。

3.母親への病状に関する説明は控える。

4.母乳を与えることはできないと説明する。

2

●A君(14歳、男子)は、心室中隔欠損症のために通院している。母親とともに外来を受診しているが、母親がトイレに行った際に、A君は「自分の心臓のことはよく理解しているし、もう1人で受診したいけど、母さんが心配だから一緒に行くってうるさくて」と看護師に話した。

看護師の最初の対応として適切なのはどれか。

1.母親にA君への関わりが過保護だと伝える。

2.母親の心配を理解してあげなさいとA君に話す。

3.次回からは1人で受診してもよいとA君に話す。

4.母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。

4

●若年性特発性関節炎で入院している子どもの看護で適切なのはどれか。

1.発疹が出現している間は隔離する。

2.Raynaud<レイノー>現象の観察をする。

3.強い関節痛があるときは局部を安静に保つ。

4.朝のこわばりのある関節部位に冷湿布を貼用する。

3

●小児の1型糖尿病の説明で正しいのはどれか。

1.三大症状には体重増加が含まれる。

2.インスリン療法が必須である。

3.空腹時血糖80mg/dL以下で低血糖と判定する。

4.運動を制限する必要がある。

2

●Aちゃん(2歳)は、初めて気管支喘息の小発作が起こり入院した。母親に家庭での生活状況を確認すると「Aちゃんは犬のぬいぐるみを触らないと眠れないんです」と話した。

検査の結果、アレルゲンはハウスダストとダニであった。症状が軽快したため副腎皮質ステロイド吸入薬と抗アレルギー薬とが処方されて退院することになった。

母親への退院指導で最も適切なのはどれか。

1.「室内で遊ぶようにしましょう」

2.「犬のぬいぐるみは捨てましょう」

3.「発作が起きたら救急車を呼びましょう」

4.「喘息の症状がないときもお薬を吸入しましょう」

4

●肺高血圧が長期に持続し、肺血管抵抗が上昇することにより、短絡血流が主に左右短絡から右左短絡になった状態はどれか。

1.拡張型心筋症

2.総肺静脈還流異常症

3.Fallot<ファロー>四徴症

4.Eisenmenger<アイゼンメンジャー>症候群

4

●A君(5歳、男児)は、先天性水頭症で脳室ー腹腔<V-P>シャントが挿入されている。

定期受診の際、看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。

1.頭囲

2.聴力

3.微細運動

4.便秘の有無

4

●二分脊椎の子どもに特徴的な症状はどれか。

1.排泄障害

2.体重増加不良

3.言語発達の遅延

4.上半身の運動障害

1

●生後1,2か月のDown<ダウン>症候群の乳児にみられる特徴はどれか。

1.活気があり機嫌が良い。

2.体重増加は良好である。

3.筋緊張が強く抱っこしにくい。

4.舌が小さく吸啜が困難である。

5.哺乳の途中で眠ってしまうことが多い。

5

●生後1か月の男児。Hirschsprung<ヒルシュスプルング>病と診断され、生後6日、回腸部にストーマ造設術を行った。術後は良好であり、退院に向けてストーマケアに関する指導を行うことになった。

母親に対する指導として適切なのはどれか。

1.「面板をはがした部位はタオルで拭いてください」

2.「ストーマ装具の交換は哺乳直後に行ってください」

3.「ストーマから水様の便が出る時は受診してください」

4.「ストーマ装具の交換は滅菌手袋を装着して行ってください」

5.「ストーマ装具は便を捨てる部分が体の外側に向くように貼ってください」

5

●先天異常で正しいのはどれか。

1.軟骨無形成症は低身長になる。

2.Turner<ターナー>症候群は高身長になる。

3.Klinefelter<クラインフェルター>症候群は低身長になる。

4.Pierre Robin<ピエール・ロバン>症候群は巨舌症がある。

1

●小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。

1.対象は5疾患群である。

2.対象年齢は20歳未満である。

3.医療費の自己負担分の一部を助成する。

4.難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。

3

●病院で患児の死を看取る10歳の姉への対応で最も適切なのはどれか。

1.母親の支えになるよう伝える。

2.患児に会わせないよう配慮する。

3.姉が気持ちを表現することを助ける。

4.両親に姉の前で動揺しないように伝える。

3

●A君(15歳、男子)は、病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫に対する治療を続けていた。現在、肺に転移しており終末期にある。呼吸困難があり、鼻腔カニューラで酸素(2L/分)を投与中である。

A君の食事の摂取量は徐々に減っているが、意識は清明である。1週間後に院内で卒業式が予定されている。

A君は「卒業式は出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として最も適切なのはどれか。

1.今の状態では出席は難しいと話す。

2.出席できるように準備しようと話す。

3.出席を決める前に体力をつけようと話す。

4.卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。

2

●Aちゃん(8歳、女児)は、白血病の終末期で入院しているが、病状は安定している。両親と姉のBちゃん(10歳)の4人家族である。

Aちゃんの家族へ看護師が伝える内容として適切なのはどれか。

1.「Aちゃんは外出できません」

2.「Bちゃんは面会できません」

3.「Aちゃんが食べたい物を食べて良いです」

4.「Aちゃんよりもご家族の意思を優先します」

5.「Aちゃんに終末期であることは伝えないでください」

3

●Aちゃん(5歳、女児)は、インフルエンザ脳症の終末期である。Aちゃんに意識はなく、付き添っている母親は「私がもっと早く病院に連れて来ればこんなことにならなかったのに」と病室で泣いている。

Aちゃんの母親への対応で適切なのはどれか。

1.母親に受診が遅くなった状況を聞く。

2.母親がAちゃんに対してできるケアを提案する。

3.病気で亡くなった子どもの親の会を母親に紹介する。

4.母親が泣いている間はAちゃんの病室に居ることができないと母親に説明する。

2

●A君(小学6年生)は病室に併設された院内学級に通いながら骨肉腫の治療を続けていた。

現在、肺転移があり終末期にある。呼吸障害のため鼻腔カニューレで酸素(2L/分)を吸入中である。A君の食事摂取量は減っているが意識は清明である。1週後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式に出席したい」と話している。

看護師のA君への対応として適切なのはどれか。

1.両親に判断してもらおうと話す。

2.今の状態では出席は難しいと話す。

3.出席できるように準備しようと話す。

4.出席を決める前に体力をつけようと話す。

3

8.状況設定問題

●次の文章を読み問題1~2に答えよ。

A君(男児)は3歳の誕生日を迎えた。生後8か月のときに鶏卵の摂取でアナフィラキシーを起こしたため、かかりつけ医を受診した。

それ以降、現在までA君は鶏卵の摂取を禁止するよう説明されている。鶏卵以外の食物は摂取して問題がない。今回、A君は保育所の入所にあたり、かかりつけ医からアレルギー外来のあるB病院を紹介され受診した。

3歳児健康診査が今後予定されている。

A君は身長95cm(50パーセンタイル)、体重15kg(75パーセンタイル)、自分の名前と年齢を答えることができる。階段を1人で昇ることができるが、スキップはできない。排泄はおむつにしている。

問題1.A君の発育と発達のアセスメントで正しいのはどれか。

1.肥満である。

2.言語発達に遅れがある。

3.排泄の自立に遅れがある。

4.運動発達は年齢相応である。

4

問題2.B病院の医師から母親に、アドレナリン自己注射薬を処方のうえ鶏卵の摂取制限を継続することと、近日中に鶏卵を用いた食物経口負荷試験を計画することが説明された。

母親から看護師に「Aの保育所での生活や将来のことが心配です」と訴えがあった。

看護師の母親への説明で適切なのはどれか。

1.「成長とともに卵を食べられるようになる子どもは多いです」

2.「保育所でアレルギー疾患用生活管理指導表を作成します」

3.「保育所でのアドレナリン自己注射薬は保護者が投与します」

4.「給食の際は別室に移動して食べさせましょう」

1

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(12歳、男児)は、肥満を心配した保護者に連れられて来院した。A君と保護者は、医師から「1日の食事内容を毎日記録し、1週後に再診してください」と説明された。

既往歴と家族歴:特記すべきことはない。

生活歴:スナック菓子などの間食を好む。時間があればポータブル型のゲーム機でサッカーゲームばかりして、就寝時間は毎晩午前0時を過ぎる。A君は、学校生活は楽しく思っているが朝起きられず遅刻して登校することが多い。また、運動することが嫌いなため運動の習慣はない。

身体所見:身長153.0cm(標準152.4cm)、体重61.7kg(標準44.1kg)。血圧100/60mmHg。心音と呼吸音に異常はない。腹部は平坦、軟で、肝臓と脾臓を触知しない。

問題1.A君の肥満度(%)に最も近いのはどれか。

1.25

2.30

3.35

4.40

5.45

4

問題2.A君の1週間の食事内容の記録によると、野菜が不足し、高カロリーな菓子類や甘い飲み物を好んで摂取していることが判明した。A君と保護者は「食事内容を見直し、体重を減らすことが大切です」と医師から説明され、食事摂取基準のパンフレットを渡された。パンフレットには、学童期の脂質エネルギー比率(%エネルギー)は20~30%と記載されている。A君が診療を終えて帰宅する際、保護者は看護師に「痩せるために脂質は可能な限り0%にしないとだめですね」と話した。

脂質エネルギー比率(%エネルギー)に関する看護師の助言で適切なのはどれか。

1.「標準的な目標量である25%程度が良いですよ」

2.「当面は35%くらいだとストレスがないでしょう」

3.「その通りです。0%に近づける努力をしましょう」

4.「10%程度で成人になるまで続けるのが効果的です」

5.「脂質は急に減らさず、野菜の摂取で栄養を補いましょう」

1

問題3.A君の保護者は「この機会に、Aの生活リズムの乱れも改善したいと思います。どんなことから始めるのが良いですか」と看護師に尋ねた。

看護師の説明で適切なのはどれか。

1.「ゲーム機で遊ぶのを禁止しましょう」

2.「起床したら朝日を浴びると良いでしょう」

3.「サッカークラブに所属すると良いでしょう」

4.「しばらく学校を休ませて自宅で生活リズムを整えましょう」

2

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(12歳、男子)は、5歳で気管支喘息と診断され、抗アレルギー薬の服用と副腎皮質ステロイドの吸入をしている。

アレルゲンはハウスダストである。Aくんは小学3年生までは、年に数回の中発作を起こし入院治療をしていた。その後は、月に1回の外来通院で症状はコントロールされ、入院することはなかった。

小学6年生の冬に学校で中発作を起こし、学校に迎えに来た母親とともに救急外来を受診した。

問題1.救急外来受診時のAくんの状態で考えられるのはどれか。

1.呼気の延長はない。

2.坐位になることを好む。

3.日常会話は普通にできる。

4.安静時の呼吸困難感はない。

5.経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>は90%である。

2

問題2.気管支拡張薬の点滴静脈内注射でAくんの症状は改善した。Aくんは、医師や看護師の質問には素直に答えているが、心配する母親には「病院に来るほどじゃないんだよ、入院はしないからな」と反抗的な態度をとっている。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.なぜそう思うのかをAくんに尋ねる。

2.Aくんにではなく母親に病状を尋ねる。

3.母親への態度が適切でないとAくんを叱る。

4.親子関係に問題があるのではないかと母親に伝える。

1

問題3.Aくんの帰宅に際しての看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.毎日の食事内容を記録するように伝える。

2.治療の経過を学校に報告しておくと伝える。

3.発作が学校で起こった要因について話し合う。

4.薬を飲み忘れないよう母親に管理してもらうことを勧める。

3

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

3か月の乳児。意識障害のため搬入された。母親は「昨日30cmの高さのソファから転落したが普段と変わりない様子だった。今朝になって様子がおかしいので救急車を呼んだ」と看護師に話す。頭部CTを施行後、医師から「頭蓋内に出血箇所が複数あり、意識障害を起こしている。このまま出血が広がるようなら手術の必要がある」と病状説明がされた。

問題1.乳児はウトウト眠っている状態である。

対応で適切なのはどれか。

1.意識レベルは視線が合うかどうかによって評価する。

2.経皮的動脈血酸素飽和度モニターを装着する。

3.啼泣があればミルクを与える。

4.体幹を抑制する。

2

問題2.医師からの説明直後に、看護師が「ソファから落ちたのは昨日だったんですよね」と母親に確認すると、母親は「本当は3日前です。この子はよく動くので寝返りをうって落ちたんです。子どもが目を覚ましたらなるべく早く連れて帰りたいんだけど」と落ち着かない様子で話した。

この状況のアセスメントで最も適切なのはどれか。

1.子どもの状態と母親の説明とに整合性がない。

2.看護師が受傷日を聞き間違えている。

3.母親は受傷した日を勘違いしている。

4.母親は子どもの病状を理解している。

1

問題3.小児病棟に入院すると、母親は携帯電話を気にしながら「早く家に帰らないと夫にしかられる」と話し、看護師が病室を離れた間に「明日また来ます」というメモを残して帰宅してしまった。

対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.児への虐待の可能性があると児童相談所に通告する。

2.母親に児への虐待を疑っていることを電話で伝える。

3.母親が面会に来たら育児環境について話し合う。

4.電話をかけて母親を病院に呼び戻す。

5.母親にDVシェルターを紹介する。

1,3

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aちゃん(1歳0か月、女児)は、つかまり立ちをしようとしてテーブルの上に手をかけたところ、熱い味噌汁の入ったお椀(わん)をひっくり返して前胸部と右前腕に熱傷を負ったため母親とともに救急外来を受診した。来院時、Aちゃんは、体温36.8℃、呼吸数36/分、心拍数120/分、血圧90/60mmHgであり、機嫌が悪く泣いている。

問題1.Aちゃんの前胸部と右前腕には発赤と一部に水疱がみられ、看護師が創部に軽く触れると激しく泣いた。

Aちゃんの熱傷の受傷深度として考えられるのはどれか。

1.Ⅰ度

2.浅達性Ⅱ度

3.深達性Ⅱ度

4.Ⅲ度

2

問題2.Aちゃんは、創部の処置と経過観察のため入院した。処置室で点滴静脈内注射と創部の処置を医師1人と看護師2人で行うことになった。看護師がAちゃんの母親に同席するよう促すと「かわいそうで見ていられるか不安です」と話した。

母親のつらさを受け止めた後の対応で適切なのはどれか。

1.「Aちゃんがかわいそうですよ」

2.「Aちゃんはもっとつらいですよ」

3.「Aちゃんが頑張る姿を見届けるべきですよ」

4.「Aちゃんにとってお母さんが支えになりますよ」

4

問題3.Aちゃんの創部は治癒傾向にあり、退院して外来で処置を継続することになった。Aちゃんの母親は「子どもに痛い思いをさせてしまいました。私が気を付けないといけませんね」と話している。

家庭内での事故予防について、Aちゃんの母親に指導する内容として優先度が高いのはどれか。

1.調理の工夫

2.重症事故事例の提示

3.1歳児の行動の特徴

4.Aちゃんへの説明の方法

3

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

7歳の男児。筋ジストロフィー。誤嚥性肺炎のため入院した。両親との3人家族。車椅子介助で特別支援学校に通学している。

父親は早朝から深夜まで仕事のため不在が多い。介護はほぼ母親が担っている。母親は軽度の高血圧症である。

問題1.肺炎は改善し、退院後も経鼻経管栄養法によって栄養補給を行うこととなった。

退院後の病状変化時の対応について母親から不安の訴えがあったため、訪問看護ステーションからの訪問看護が開始されることとなった。

経鼻経管栄養法の合併症予防のため、観察する項目で優先度が低いのはどれか。

1.発熱の有無

2.食欲の有無

3.肺音の異常の有無

4.経鼻チューブの固定状況

5.チューブ挿入部の皮膚の状態

2

問題2.在宅での経鼻経管栄養法の家族への指導で適切なのはどれか。

1.栄養剤は50℃前後に温めて注入する。

2.介護者の時間がないときは注入速度を速める。

3.日中に発汗が多い場合は夜間に水分注入する。

4.注入を始める時刻は男児・家族の生活パターンに合わせる。

4

問題3.退院後3か月が経ち、母親の付き添いで再び通学が可能となった。しかし、毎日介護と家事とを行っている母親に疲労がみられるようになった。訪問看護師が訪問すると「今朝自分の血圧を測ったら160/100mmHgだったが、大丈夫だろうか」と母親から相談があった。

受診を勧めた上で次に行う対応で適切なのはどれか。

1.直ちに男児の入院を手配する。

2.ホームヘルプサービスの利用を勧める。

3.母親に厳密な塩分制限を含む食事指導を行う。

4.特別支援学校をしばらく休ませるよう勧める。

2

株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403