1.血液の成分と働き・輸血

●エリスロポエチンの産生が高まるのはどれか。

1.血圧の低下

2.血糖値の低下

3.腎機能の低下

4.動脈血酸素分圧の低下

4

血中の酸素が不足すると腎臓からエリスロポエチンが産生される。エリスロポエチンは、骨髄に働きかけて赤血球を作れと促進するホルモン。

●鉄の摂取不足によって起こるのはどれか。

1.酸素運搬量が減少する。

2.赤血球の寿命が短縮する。

3.核酸の合成酵素が不足する。

4.白血球の分化が抑制される。

1

酸素は赤血球中のヘモグロビンにくっついて運ばれる。鉄はヘモグロビンを構成する材料になるので、鉄不足はヘモグロビン不足につながり、酸素不足になる。2.鉄の不足は赤血球の寿命には関係しない。

●貧血で正しいのはどれか。

1.再生不良性貧血では易感染性がみられる。

2.溶血性貧血では直接ビリルビンが増加する。

3.鉄欠乏性貧血では血清フェリチンが増加する。

4.悪性貧血では通常赤血球以外の血球系は保たれる。

1

再生不良性貧血は骨髄の機能の低下が起こり、汎血球が減少する。それにより白血球(好中球)の減少が起こり、易感染が起こる。その他、貧血・出血傾向が起こる。

●鉄欠乏性貧血の症状または所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.動悸

2.匙状爪

3.ほてり感

4.運動失調

5.皮膚の紅潮

1,2

鉄欠乏性貧血では血清フェリチンが減少する。血球は赤血球を作る材料の鉄が不足しているので小球性、鉄が不足しているので赤色になれず低色素となる。特徴は匙状爪(スプーン状爪)。ビタミンCと一緒に鉄を補給すると良い。

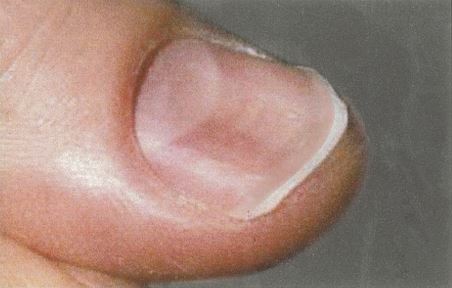

●貧血を伴う患者の爪の写真を示す。

欠乏している栄養素はどれか。

1.ビタミンB12

2.ビタミンC

3.葉酸

4.鉄

4

鉄欠乏性貧血の特徴に匙状爪(スプーン状爪)がある。

●悪性貧血で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.貧血のうち90%以上を占める。

2.異食症が出現する。

3.小球性の貧血である。

4.胃癌の発症率が高い。

5.自己免疫機序で発症する。

4,5

悪性貧血は、抗胃壁細胞抗体や抗内因子抗体が産生されることによって、ビタミンB12の吸収が低下して生じたり、胃全摘手術を行いビタミンB12を吸収する内因子が無くなることによって数年後発生するケースがある。また、悪性貧血は胃癌の発症が多いことで知られている。

●脾機能亢進症でみられる所見はどれか。

1.貧血

2.低血糖

3.発汗過多

4.血小板数の増加

5.低カリウム血症

1

脾臓は老化した赤血球を破壊する働きがあるので、その機能が亢進すると赤血球がたくさん破壊されて貧血になる。

●血清に含まれないのはどれか。

1.インスリン

2.アルブミン

3.γ-グロブリン

4.β-グロブリン

5.フィブリノゲン

5

●白血球について正しいのはどれか。

1.酸素を運搬する。

2.貪食作用がある。

3.骨髄で破壊される。

4.血液1μL中に10万~20万個含まれる。

5.赤血球

2

白血球には貪食作用がある。この貪食作用によって体内に侵入した抗原をやっつけている。

●創傷の治癒過程でマクロファージによる貪食が行われるのはどれか。

1.出血・凝固期

2.炎症期

3.増殖期

4.成熟期

2

●白血球減少症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.好塩基球数は増加する。

2.EBウイルス感染によって起こる。

3.白血球数が3,000/μL以下をいう。

4.好中球減少症では細菌に感染しやすくなる。

5.無顆粒球症は単球がなくなった病態をいう。

3,4

白血球減少症は、白血球数が正常値4000~8000/μLであるのに対して3000/μL以下のことで、日和見感染に注意する必要がある。好中球が減少すると細菌に感染しやすくなる。5.無顆粒球症とは好中球が正常値1500以上に対して500以下の状態のこと。

●オプソニン効果を生じるのはどれか。

1.好中球

2.好塩基球

3.Tリンパ球

4.Bリンパ球

1

抗原抗体反応により、好中球やマクロファージのオプソニン効果が生じて、体内に侵入した抗原をやっつけることができる。(オプソニン効果とは、貪食、食べやすくすること)

●健常な成人の血液中にみられる細胞のうち、核が無いのはどれか。

1.単球

2.好中球

3.赤血球

4.リンパ球

3

赤血球や血小板は核が無い。赤血球は、赤芽球(赤血球の赤ちゃん)が成長過程で脱核し、赤血球となる。

●造血について正しいのはどれか。

1.造血幹細胞は脾臓にある。

2.胎生期には肝臓で行われる。

3.Bリンパ球は骨髄系幹細胞から分化する。

4.造血能が低下すると末梢血中の網赤血球は増加する。

2

造血は胎児では肝臓や脾臓で行われる。

●血液中のビリルビンの由来はどれか。

1.核酸

2.メラニン

3.アルブミン

4.グリコゲン

5.ヘモグロビン

5

赤血球が破壊されると、ヘムとグロビンに分解され、さらにヘムが鉄と間接ビリルビンに分解される。間接ビリルビンは油性で血液中に溶けないのでアルブミンが肝臓まで連れていき、肝臓で水溶性の直接ビリルビンに処理される。その後、直接ビリルビンは胆汁として活躍する。

●採血時に操作を誤ったため溶血し、採血管内の血漿が暗赤色になってしまった。

この血漿の電解質濃度を測定したときに、本来の値よりも高くなるのはどれか。

1.塩化物イオン

2.重炭酸イオン

3.カリウムイオン

4.カルシウムイオン

5.ナトリウムイオン

3

カリウムイオンは血球内に多く存在する。溶血を起こすとこれが血漿内に出てくる。

●生体内で生じた血栓を溶解するのはどれか。

1.トロンボプラスチン

2.カルシウムイオン

3.プラスミン

4.トロンビン

3

プラスミンは血栓を溶解する。

●血液の凝固・線溶系について正しいのはどれか。

1.トロンビンは血栓を溶解する。

2.フィブリンは一次血栓を形成する。

3.プラスミンはフィブリノゲンから作られる。

4.損傷を受けた血管内皮に血小板が付着する。

5.バソプレシン

4

●止血後の線維素溶解(線溶)に関係するのはどれか。

1.カルシウムイオン

2.フィブリノゲン

3.プラスミノゲン

4.プロトロンビン

5.セロトニン

3

プラスミノゲンが活性化してプラスミンとなり、血栓を溶解する。

●血液凝固因子はどれか。2つ選べ。

1.トロンボプラスチン

2.エリスロポエチン

3.ウロビリノゲン

4.フィブリノゲン

5.プラスミノゲン

1,4

●血液型で正しいのはどれか。

1.日本人の15%はRh(-)である。

2.A型のヒトの血漿には抗B抗体がある。

3.B型のヒトの赤血球膜表面にはA抗原がある。

4.Coombs<クームス>試験でABO式の血液型の判定を行う。

2

A型の血漿には抗B抗体がある。1.Rh(-)は日本人には少なく1%程度、欧米人に多い。3.B型の赤血球膜表面にはB抗原がある。4.クームス試験は免疫グロブリンがあるかを調べる試験であり、ABO式血液型を調べる試験ではない。

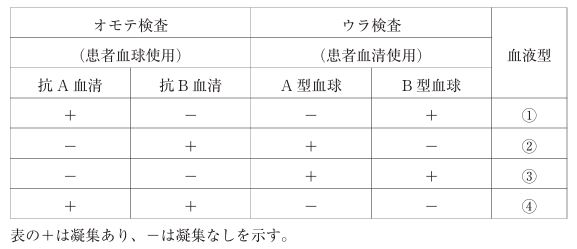

●ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。

血液型判定の結果がO型となるのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

3

●貪食能を有するのはどれか。

1.巨核球

2.好中球

3.形質細胞

4.T細胞

2

好中球や単球(マクロファージ)は貪食能を有する。異物を細胞内に取り込み消化する。

●貪食能を有する細胞はどれか。

1.好酸球

2.Bリンパ球

3.線維芽細胞

4.血管内皮細胞

5.マクロファージ

5

好中球や単球(マクロファージ)は貪食能を有する。異物を細胞内に取り込み消化する。

●貪食を行う細胞はどれか。2つ選べ。

1.単球

2.赤血球

3.好中球

4.Tリンパ球

5.Bリンパ球

1,3

好中球や単球(マクロファージ)は貪食能を有する。異物を細胞内に取り込み消化する。

●皮膚の構造と機能について正しいのはどれか。

1.皮膚表面は弱酸性である。

2.粘膜は細菌が繁殖しにくい。

3.皮脂の分泌量は老年期に増加する。

4.アポクリン汗腺は全身に分布している。

1

皮膚は弱酸性になっており、細菌類は酸に弱いので皮膚表面で細菌が繁殖しにくくなっている。

●アポクリン汗腺が多く分布する部位はどれか。2つ選べ。

1.顔面

2.腋窩

3.手掌

4.足底

5.外陰部

2,5

汗腺にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺の2種類がある。エクリン汗腺は全身の皮膚に分布している。アポクリン汗腺は腋窩や外陰部に多く存在している。

●健康な成人の皮膚で正しいのはどれか。

1.垢として剥がれ落ちるのは基底層である。

2.外陰部にはアポクリン汗腺が存在する。

3.皮膚表面は弱アルカリ性である。

4.ケラチンは紫外線を吸収する。

2

アポクリン汗腺は腋窩や外陰部に多く存在している。1.垢は角質層の最表面が剥がれ落ちたもの。3.皮膚表面は弱酸性。

●抗体を産生するのはどれか。

1.顆粒球

2.T細胞

3.NK細胞

4.形質細胞

5.マクロファージ

4

●B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。

1.マクロファージ

2.形質細胞

3.肥満細胞

4.T細胞

2

●免疫担当細胞とその機能の組合せで正しいのはどれか。

1.好中球ー抗原の提示

2.肥満細胞ー補体の活性化

3.形質細胞ー抗体の産生

4.ヘルパーT細胞ー貪食

3

●ウイルス感染後の長期の獲得免疫に関わるのはどれか。

1.好中球

2.好酸球

3.肥満細胞

4.メモリー(記憶)T細胞

4

●細胞性免疫の低下で起こりやすいのはどれか。

1.細菌性赤痢

2.多発性硬化症

3.食道カンジダ症

4.急性糸球体腎炎

3

食道カンジダ症は細胞性免疫の低下で起こる。

●抗原がIgEと結合するのはどれか。

1.接触皮膚炎

2.血液型不適合輸血

3.全身性エリテマトーデス

4.アナフィラキシーショック

4

アナフィラキシーショックはⅠ型アレルギーである。抗原はIgEと結合する。

●じんま疹のアレルギーのタイプはどれか。

1.Ⅰ型

2.Ⅱ型

3.Ⅲ型

4.Ⅳ型

1

蕁麻疹はⅠ型アレルギーである。

●Ⅱ型アレルギーで起こる疾患はどれか。

1.糸球体腎炎

2.関節リウマチ

3.アトピー性皮膚炎

4.アレルギー性結膜炎

5.特発性血小板減少性紫斑病<ITP>

5

血小板減少症はⅡ型アレルギーである。

●花粉症について正しいのはどれか。

1.ブタクサによる症状は春に多い。

2.Ⅱ型アレルギー性疾患である。

3.ヒスタミンが放出される。

4.好塩基球が増加する。

3

花粉症はⅠ型アレルギーである。Ⅰ型アレルギーでは花粉などの抗原がIgEと反応してヒスタミンが放出され、炎症が起きる。

●1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。

起こる可能性があるアレルギー反応はどれか。

1.Ⅰ型アレルギー

2.Ⅱ型アレルギー

3.Ⅲ型アレルギー

4.Ⅳ型アレルギー

1

●ツベルクリン反応の機序はどれか。

1.Ⅰ型アレルギー

2.Ⅱ型アレルギー

3.Ⅲ型アレルギー

4.Ⅳ型アレルギー

4

ツベルクリン反応はⅣ型アレルギーである。

●Ⅳ型(遅延型)アレルギー反応について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.IgE抗体が関与する。

2.肥満細胞が関与する。

3.Tリンパ球が関与する。

4.ツベルクリン反応でみられる。

3,5

ツベルクリン反応はⅣ型アレルギーである。Ⅳ型アレルギーはTリンパ球(T細胞)が関与する。

●細菌が体内に初めて侵入したときに最初に産生される免疫グロブリンはどれか。

1.IgA

2.IgD

3.IgE

4.IgG

5.IgM

5

IgMは細菌が侵入したときに最初につくられる抗体である。

●ラテックス製手袋を着用した直後に口唇・手足のしびれと喉頭の違和感を自覚した。原因となる病態はどれか。

1.Ⅰ型アレルギー

2.Ⅱ型アレルギー

3.Ⅲ型アレルギー

4.Ⅳ型アレルギー

1

ラテックスは天然ゴムの製品であり、IgEによるⅠ型アレルギーを引き起こすことで知られている。アナフィラキシーショックを起こすこともある。

●抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。

1.花粉症

2.蕁麻疹

3.ツベルクリン反応

4.アナフィラキシーショック

5.インフルエンザの予防接種

3

T細胞が関係するアレルギーはⅣ型アレルギーであり、Ⅳ型アレルギーにはツベルクリン反応や接触性皮膚炎、移植によるものなどがある。

●スギ花粉によるアレルギー性鼻炎患者の花粉飛散時期前後の指導で適切なのはどれか。

1.洗濯物は屋外で完全に乾燥させる。

2.ほこりを吸わないよう掃除は控える。

3.化学繊維素材よりも毛織物の衣類を選ぶ。

4.花粉飛散の前から抗アレルギー点鼻薬を使用する。

4

花粉飛散の前から抗アレルギー薬を使用すると症状の緩和につながる。

●減感作療法を受ける患者への説明で適切なのはどれか。

1.「治療期間は1か月です」

2.「静脈内注射でアレルゲンを投与します」

3.「治療後はアレルゲンを気にせず生活できます」

4.「投与後30分はアナフィラキシー症状を観察します」

4

減感作療法とは、アレルギー発生物質を少しずつ投与して、アレルゲンに対する反応を軽減させていく治療法。治療は長期間に及ぶ。投与後はアナフィラキシーショックを起こす恐れがある。

●アレルギー性接触皮膚炎で正しいのはどれか。

1.水疱はできない。

2.金属によるものは冬に症状が強い。

3.スクラッチテストで原因を検索する。

4.原因物質に接触した部位に限局して起こる。

4

アレルギー性接触皮膚炎は原因物質との接触部位に限局して起こる。3.スクラッチテストはⅠ型アレルギーの検査で使用される。アレルギー性接触皮膚炎ではパッチテスト。

●接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応で正しいのはどれか。

1.Ⅰ型

2.Ⅱ型

3.Ⅲ型

4.Ⅳ型

5.Ⅴ型

4

接触性皮膚炎はⅣ型アレルギーである。

●アトピー性皮膚炎で正しいのはどれか。

1.IgE抗体が関与する。

2.抗核抗体が陽性になる。

3.四肢の伸側に好発する。

4.患部の発汗が増加する。

1

アトピー性皮膚炎はIgEが関与するⅠ型アレルギーである。

●アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

1.食後に症状が増悪する。

2.Ⅳ型アレルギーである。

3.スクラッチテストで原因を検索する。

4.アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

4

●新鮮凍結血漿の説明で正しいのはどれか。

1.30~37℃の湯で融解する。

2.輸血には輸液セットを使用する。

3.融解後は48時間以内に使用する。

4.融解後に直ちに使用しない場合は20~24℃で保管する。

1

2.血液の疾患・感染症

●全身性エリテマトーデス<SLE>でみられるのはどれか。

1.体重増加

2.光線過敏症

3.白血球増加

4.高度の変形を伴う関節痛

2

全身性エリテマトーデスでは光線過敏症がみられる。

●全身性エリテマトーデスの20代女性に対する生活指導で適切なのはどれか。

1.「紫外線を避けましょう」

2.「妊娠は問題ありません」

3.「摂取エネルギー量を制限しましょう」

4.「毎日1万歩のウォーキングを行いましょう」

1

紫外線は増悪の原因となるため、帽子、サングラスなどで紫外線を避けるようにする。

●全身性エリテマトーデス<SLE>で生命予後を悪くするのはどれか。

1.筋痛

2.関節炎

3.蝶形紅斑

4.ループス腎炎

5.Raynaud<レイノー>現象

4

●全身性エリテマトーデス<SLE>で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.遺伝素因の関与が大きい。

2.発症には男性ホルモンが関与する。

3.中枢神経症状は生命予後に影響する。

4.Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。

5.適切に治療しても5年生存率は50%である。

1,3

全身性エリテマトーデスでは中枢神経と腎臓の障害が生命予後に影響する。中枢神経症状とは、抑うつ・妄想・けいれん・脳血管障害など。

●所見と病態の組合せで正しいのはどれか。

1.Raynaud<レイノー>現象ー四肢末端の虚血

2.頸静脈の怒張ー左心系の循環障害

3.全身性浮腫ーリンパ管の還流障害

4.チアノーゼー還元ヘモグロビンの減少

5.上室性期外収縮ー心室から発生する異所性興奮

1

レイノー現象は手足の指先の血流が悪くなることであり、全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群、全身性強皮症で見られる。冷気に当たると引き起こされるので、手足の保温を行う。

●Raynaud<レイノー>現象のある患者への指導で正しいのはどれか。

1.頻繁に含嗽をする。

2.日傘で紫外線を防止する。

3.洗顔のときは温水を使用する。

4.筋力を維持するトレーニングを行う。

3

レイノー現象は手足の指先の血流が悪くなることであり、全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群、全身性強皮症で見られる。冷気に当たると引き起こされるので、手足の保温を行う。

●急性骨髄性白血病の検査所見で正しいのはどれか。

1.赤血球数が増加する。

2.血小板数が増加する。

3.白血球分画に白血病裂孔を認める。

4.ミエロペルオキシダーゼ反応陽性が3%未満である。

3

急性骨髄性白血病では白血病裂孔(骨髄の中に芽球がたくさんいて、成熟白血球が少ししかいない状態、つまり芽球から成熟白血球に成長する途中の白血球が少ない状態)が生じる。

●成人の腸骨骨髄穿刺で適切なのはどれか。

1.穿刺は半坐位で腕を挙上する。

2.局所麻酔により骨痛は生じない。

3.骨髄液の吸引中は息を止める。

4.穿刺後は止血するまで安静にする。

4

骨髄穿刺の合併症には出血があるため、穿刺後は圧迫止血を行い、安静にする必要がある。

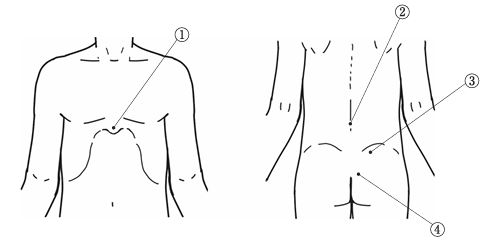

●成人の骨髄検査の穿刺部位を図に示す。

正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

3

●同種骨髄移植で正しいのはどれか。

1.提供者とのABO式血液型の一致が条件である。

2.手術室において全身麻酔下で移植される。

3.免疫抑制薬を用いる。

4.骨髄生着後は感染の危険性がなくなる。

3

骨髄移植では、移植片対宿主病の予防のために免疫抑制薬を使用する。1.骨髄移植では白血球のHLAが一致することが条件。2.手術室ではない。4.生着後も感染の危険性あり。

●同種造血幹細胞移植の前に行われる全身放射線照射の目的はどれか。2つ選べ。

1.感染の予防

2.拒絶反応の防止

3.抗癌薬の活性化

4.腫瘍細胞の根絶

5.移植片対宿主病<GVHD>の予防

2.4

●造血幹細胞移植後に急性移植片対宿主病<GVHD>を疑うのはどれか。

1.耳鳴

2.鼻閉感

3.ばち状指

4.頻繁な水様便

4

黄疸・皮疹・下痢(頻繁な水様便)は急性GVHDの発症を疑う。

●シクロホスファミドを投与している患者で注意が必要なのはどれか。

1.緑内障

2.間質性肺炎

3.歯肉の肥厚

4.出血性膀胱炎

4

シクロホスファミド(抗がん薬)の副作用として、骨髄抑制・出血性膀胱炎・脱毛・下痢などがあげられる。

●抗癌薬の副作用(有害事象)で骨髄抑制によるものはどれか。

1.嘔吐

2.脱毛

3.血球減少

4.神経障害

3

骨髄抑制では血球が作られなくなるので汎血球減少が起こる。赤血球・白血球・血小板が減少する。

●疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。

1.悪性貧血ービタミンB6低値

2.ホジキン病ーラングハンス巨細胞

3.慢性骨髄性白血病ーフィラデルフィア染色体

4.播種性血管内凝固症候群(DIC)ープロトロンビン時間短縮

3

●関節リウマチで長期にわたりメトトレキサートを服用している患者の副作用<有害事象>で適切なのはどれか。

1.便秘

2.不整脈

3.聴力障害

4.間質性肺炎

4

免疫抑制薬を(メトトレキサート)の副作用として、口内炎・間質性肺炎・肝障害(黄疸)・骨髄抑制などがあげられる。

●慢性甲状腺炎(橋本病)で正しいのはどれか。

1.壮年期男性に多い。

2.甲状腺は萎縮する。

3.自己免疫疾患である。

4.甲状腺機能が慢性的に亢進する。

3

橋本病(慢性甲状腺炎)は、甲状腺の自己免疫疾患であり、甲状腺機能低下症の原因になる。1.中年女性に多い。2.びまん性甲状腺腫大。4.甲状腺機能の低下。

●ウイルスが原因で発症するのはどれか。

1.多発性骨髄腫

2.鉄欠乏性貧血

3.再生不良性貧血

4.成人T細胞白血病

4

成人T細胞白血病は、ヒトT細胞白血病ウイルスが原因であり、母からの母乳によって感染する。

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>が感染する細胞はどれか。

1.好中球

2.形質細胞

3.Bリンパ球

4.ヘルパー<CD4陽性>Tリンパ球

5.細胞傷害性<CD8陽性>Tリンパ球

4

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>感染症で正しいのはどれか。

1.経皮感染する。

2.無症候期がある。

3.DNAウイルスによる。

4.血液中のB細胞に感染する。

2

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>感染症で正しいのはどれか。

1.空気感染する。

2.無症候期がある。

3.DNAウイルスによる。

4.血液中のBリンパ球に感染する。

2

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>に汚染された注射針による針刺し事故の感染率で正しいのはどれか。

1.40%

2.10%

3.2%

4.0.3%

4

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>に感染している患者で、後天性免疫不全症候群<AIDS>の状態にあると判断できる疾患はどれか。

1.季節性インフルエンザ

2.ニューモシスチス肺炎

3.ノロウイルス性腸炎

4.単純性膀胱炎

2

AIDSの状態と判断するのはHIVに感染後、無症候期を経て、日和見感染(ニューモシスチス肺炎やカンジダ・カポジ肉腫など)に感染した時である。

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.感染者の嘔吐物との接触

2.感染者の咳による曝露

3.感染者の糞便との接触

4.感染者からの輸血

5.感染者との性行為

4,5

●ヒト免疫不全ウイルス<HIV>感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。

1.本人より先に家族に病名を告知する。

2.国内では異性間性的接触による感染が最も多い。

3.適切な対応によって母子感染率を下げることができる。

4.性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。

5.HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群<AIDS>と診断できる。

3,4

2.同性間の性的接触による感染が高い。5.AIDSと診断されるのはHIVが進行して日和見感染症が発症した段階である。

●Sjogren<シェーグレン>症候群について正しいのはどれか。

1.網膜炎を合併する。

2.男女比は1対1である。

3.主症状は乾燥症状である。

4.抗核抗体の陽性率は30%程度である。

3

シェーグレン症候群は自己免疫疾患で、涙腺や唾液腺にリンパ球が浸潤することで起こる炎症である。主症状はドライマウスやドライアイなどの乾燥症状である。

●Sjogren<シェーグレン>症候群でリンパ球が浸潤して障害が起こるのはどれか。2つ選べ。

1.胸腺

2.涙腺

3.甲状腺

4.唾液腺

5.副甲状腺

2,4

シェーグレン症候群は自己免疫疾患で、涙腺や唾液腺にリンパ球が浸潤することで起こる炎症である。主症状はドライマウスやドライアイなどの乾燥症状である。

●Behcet<ベーチェット>に特徴的なのはどれか。

1.真珠腫

2.粘液水腫

3.紫紅色紅斑

4.外陰部潰瘍

4

ベーチェット病は、炎症を繰り返し、全身の臓器が傷害される疾患である。外陰部に生じる有痛性の潰瘍が特徴的である。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤に気付き、自宅近くの診療所を受診し、大学病院を紹介された。検査の結果、Aさんは、非Hodgkin<ホジキン>リンパ腫と診断され、縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され、化学療法導入のため入院した。Aさんは「悪性リンパ腫と言われたときにはショックだったけど、化学療法は有効であると聞いて、頑張ろうと思っている」と話す。入院時、Aさんは体温37.5℃、呼吸数18/分、脈拍84/分、血圧124/64mmHgであった。血液検査データは、赤血球302万/μL、Hb10.3g/dL、白血球6400/μL、総蛋白7.6g/dLであった。

問題1.入院当日、Aさんは看護師に「最近、なんとなく手がむくんでいるような気がする」と言う。

Aさんの手のむくみの原因として可能性が高いのはどれか。

1.発熱

2.貧血

3.低蛋白血症

4.上大静脈の圧迫

4

「縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され」という情報から、静脈還流が悪くなっていることがむくみの原因であると考えられる。

問題2.入院後4日。Aさんは化学療法としてCHOP療法(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を行うことになった。

開始前のAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「高齢の人より副作用は少ないでしょう」

2.「明日から加熱食となります」

3.「3日目ころから脱毛が始まります」

4.「5日目ころから口内炎ができやすくなります」

4

1週間前後で口内炎が出現する。2.免疫不全が起きてから加熱食にする。3.2~3週間経過後に脱毛。

問題3.治療は正午から開始され、午後5時ころから胸やけと悪心が出現した。その後、Aさんは制吐薬を追加投与され、症状は軽減した。それ以降、Aさんに悪心・嘔吐はないが、翌日も食欲がなく、食事は1/4程度の摂取であった。治療後3日には症状が改善し、食事は全量摂取できた。Aさんは「楽になったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでもちょっと気持ち悪くなる」と話す。

治療3日までの状況を踏まえて、次回の治療時の対応で最も適切なのはどれか。

1.治療前日の夕食を控えてもらう。

2.治療薬の減量を医師に相談する。

3.1日1000mLの水分摂取を促す。

4.病院食以外は食べないよう指導する。

5.治療前の制吐薬の追加投与を検討する。

5

今回制吐薬の追加を行っているので、次回は治療開始前から制吐薬の追加投与をしておくことで症状が緩和する可能性がある。1.治療中は食欲が減るので、食べれる時に食べておくべきである。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤を自覚した。大学病院で非Hodgkin<ホジキン>リンパ腫と診断され化学療法導入目的で入院した。

バイタルサイン:体温37.1℃、呼吸数16/分、脈拍84/分、整。

身体所見:顔面に浮腫を認める。

検査所見:Hb12.8g/dL、白血球6400/μL、総蛋白7.6g/dL、アルブミン4.1g/dL。

胸部造影CT:縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫を認める。

問題1.Aさんの顔面の浮腫の原因で考えられるのはどれか。

1.発熱

2.貧血

3.低蛋白血症

4.上大静脈の圧迫

4

「縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され」という情報から、静脈還流が悪くなっていることがむくみの原因であると考えられる。

問題2.AさんはR-CHOP療法(リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を受けた。

AさんのR-CHOP療法の初日に生じる可能性がある合併症はどれか。

1.脱毛

2.口内炎

3.低血糖

4.好中球減少症

5.腫瘍崩壊症候群

5

腫瘍崩壊症候群は腫瘍細胞が薬剤で急激に大量破壊されることで生じる。腎不全や高カリウム血症、低カルシウム血症などが生じる。

問題3.AさんはR-CHOP療法終了後も嘔気・嘔吐が続き、制吐薬の追加投与を受けた。

治療後3日、「やっと楽になって食事が摂れるようになったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでも気持ち悪くなります」と話している。

Aさんの次回のR-CHOP療法において、嘔気・嘔吐への対応で適切なのはどれか。

1.1日1000mLの水分摂取

2.治療前日の夕食の中止

3.治療前の制吐薬の投与

4.抗癌薬の減量

3

今回制吐薬の追加を行っているので、次回は治療開始前から制吐薬の追加投与をしておくことで症状が緩和する可能性がある。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

36歳の男性。妻と2歳の娘との3人暮らし。急性骨髄性白血病の診断で、中心静脈カテーテルが挿入され、寛解導入療法が開始された。妻は入院時に「娘が自分のそばを離れたがらず、夫の付き添いができない」と話した。

問題1.化学療法開始後10日。白血球500/μL、血小板30000/μL。悪心が続き食事摂取がほとんどできず、高カロリー輸液が開始された。妻は「病気に負けてしまう」と涙ぐみ、患者は「妻は子どものことで大変なので、私は早く退院できるようにしないと」と食事摂取に意欲を示している。

この時期の食事の選択で適切なのはどれか。

1.妻、子どもと一緒に病院のレストランでの食事

2.栄養補助飲料を凍らせたシャーベット

3.冷やしたイチゴ

4.経管栄養

2

栄養補助飲料を凍らせたシャーベットは食べやすく栄養価が高い。1.3.白血球が500/μL(正常値:4000~8000)なので易感染状態であるためレストランに出向いたり、生ものは避けるべきである。

問題2.3歳年上の兄とヒト白血球抗原が適合したため、血縁者間骨髄移植が検討された。

ドナーとなる兄への説明で適切なのはどれか。

1.兄が免疫抑制薬を内服する。

2.全身麻酔下で骨髄液を採取する。

3.骨髄液採取部位は翌日までドレーンを挿入する。

4.兄の退院の目安は患者に生着が確認されるころである。

2

骨髄移植は全身麻酔下で行う。3.ドレーンは挿入しない。4.入院は2~3日程度。

問題3.移植後60日。患者は軽度の移植片対宿主病のため退院の見通しがたたずにいる。看護師が外出を促すと妻に付き添われて外出するが、すぐに病室に戻ってきてしまうことを繰り返している。

ドナーの兄が面会に来て患者を励ますが、布団をかぶって顔を合わせずにいる。意思の疎通に問題はない。

この患者の状態で最も考えられるのはどれか。

1.被害妄想

2.情動失禁

3.拘禁症状

4.兄への申し訳なさ

4

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

23歳の女性。38.0℃の熱が1週間続いたため来院した。検査の結果、急性骨髄性白血病と診断され、化学療法後に骨髄移植を受けることになった。提供者は3歳上の姉であるが、家庭の事情で幼い頃より別々に育てられほとんど交流がない。患者は、他人同様に育った姉に骨髄を提供してもらうことを申し訳ないと気にしている。

問題1.対応で適切なのはどれか。

1.姉が面会に来ても会わないほうがよいと言う。

2.他の提供者が見つかるまで待つ方法を提案する。

3.自分の思いを姉に素直に話してみてはどうかと提案する。

4.提供者が姉であったのは偶然で気を遣う必要はないと説明する。

3

本人が申し訳ないと気にしているので。

問題2.骨髄移植後18日、無菌室に在室している。中心静脈栄養法(IVH)施行中で、顆粒球100/μLである。「食べると吐くので何も食べたくない」と横になっていることが多い。

対応で適切なのはどれか。

1.水分を制限する。

2.経管栄養法とする。

3.ソフトクリームを勧める。

4.無理して食べなくてよいと話す。

4

中心静脈栄養法で必要なエネルギー等は補給されているので無理に経口摂取する必要はない。

問題3.その後、退院が可能となった。慢性GVHD(移植片対宿主病)による皮膚障害のために免疫抑制薬の内服を継続している。退院時の指導として適切なのはどれか。

1.「皮膚を潤すには温泉浴が適しています」

2.「直射日光を浴びないように気をつけてください」

3.「古い皮膚はボディブラシでこすり落としましょう」

4.「皮膚症状がなくなれば免疫抑制薬は中止してください」

2

慢性GVHDは移植後100日以降に発症しやすい。主な症状は、口内炎、肺・肝障害、皮膚障害などであり、皮膚障害では日光を遮断するために帽子や長袖の着用を勧める。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(26歳、男性)は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。

Aさんは急性白血病を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。

身体所見:Hb5.1g/dL、白血球44960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP2.2mg/dL。

胸部エックス線:縦郭・心陰影・肺野に異常なし。

問題1.Aさんの骨髄穿刺の30分後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

1.経皮的動脈血酸素飽和度

2.穿刺部の止血状態

3.下肢の運動障害

4.眼瞼結膜

2

骨髄穿刺後は出血に注意。

問題2.Aさんは急性骨髄性白血病と診断された。化学療法によって寛解し、造血幹細胞移植を行う方針となった。

Aさんの造血幹細胞移植で正しいのはどれか。

1.Aさんと骨髄提供者の性別が一致している必要がある。

2.移植後2週間で退院できる。

3.移植前処置が必要である。

4.手術室で行う。

3

造血幹細胞移植では移植前に、大量の抗がん薬投与や全身放射線照射などの処置が必要である。

問題3.造血幹細胞移植後、生着が確認された。皮膚にStageⅠの移植片対宿主病を発症したが、免疫抑制薬の内服を継続しつつ退院することになった。

Aさんの退院に向けた看護師の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.「皮膚の状態がよくなれば免疫抑制薬は中止してください」

2.「加熱していない魚介類を食べるのは避けてください」

3.「インフルエンザワクチンの接種は避けてください」

4.「直射日光に当たらないようにしましょう」

5.「入浴は最小限にしてください」

2,4

免疫抑制薬を内服しているので易感染状態なので、食べ物は加熱する必要がある。また、GVHDでは日光を遮断する必要がある。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(28歳、女性)は、サーフィンが趣味で休日は海岸にいることが多い。Aさんは数か月前から前胸部や腕に皮疹がみられ、日焼け後の疲労も強くなり、先月からサーフィンに行くことができなくなっていた。また数週間前から関節痛、微熱、倦怠感があり、2日前から39℃台の発熱が続いたため受診した。血液検査の結果、全身性エリテマトーデス<SLE>を疑われ、緊急入院となった。

性器ヘルペスには抗ウイルス薬が処方された。

問題1.Aさんは顔面が赤くなっていることに驚き、「頬のあざのようなものは消えるのでしょうか」と医師に尋ねた。医師は「治療の効果が出てくれば消えます」と説明した。

Aさんの顔面の発赤で最も考えられるのはどれか。

1.ばら疹

2.蝶形紅斑

3.結節性紅斑

4.伝染性紅斑

2

全身性エリテマトーデスでは蝶形紅斑、皮疹、レイノー現象、ループス腎炎、間質性肺炎などが生じる。

問題2.入院した翌朝、Aさんの倦怠感はさらに強まり、顔面の浮腫が増強し、尿蛋白3+が認められた。Aさんが両膝と足関節の痛みや、歩行時の息切れがすると訴えたので、排尿はベッドサイドで行い、それ以外は安静にするように指示された。

血液検査の結果は白血球3000/μL、血小板11万/μL、溶血性貧血が認められ、酸素投与が1L/分で開始された。

Aさんの診断に必要と考えられる検査はどれか。

1.膀胱鏡

2.腎生検

3.関節鏡

4.骨髄穿刺

2

尿蛋白3+であることからループス腎炎の可能性が疑われる。腎生検が妥当。

問題3.Aさんの病状が進行したため、メチルプレドニゾロンによるパルス療法が開始された。

Aさんのパルス療法による副作用への看護師の対応で適切なのはどれか。

1.病室の外でのマスク着用を勧める。

2.水分摂取は800mL/日にする。

3.かつらの販売業者を紹介する。

4.口すぼめ呼吸法を勧める。

1

メチルプレドニゾロンはステロイド薬であり、ステロイド使用中は易感染状態となるため、マスク着用を勧めるのは適切であると考えられる。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(28歳、女性、美容師)はゴルフが趣味である。同居しているパートナーと1週前にゴルフに行った後から、顔面の紅斑、微熱、全身倦怠感および手指の関節痛が現れた。

病院を受診したところ、全身性エリテマトーデス<SLE>と診断され入院した。Aさんは看護師に「これまで病気をしたことがなかったので、驚いています」と話した。

バイタルサイン:体温37.4℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、整、血圧110/60mmHg。

血液所見:赤血球260万/μL、Hb9.0g/dL、白血球7600/μL、血小板18万/μL、尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、CRP0.7mg/dL、直接Coombs<クームス>試験陽性。

尿所見:尿蛋白(ー)、尿潜血(ー)。

神経学的検査:異常所見なし。

12誘導心電図:異常所見なし。

胸部エックス線写真:異常所見なし。

問題1.Aさんに生じている可能性が高いのはどれか。

1.心膜炎

2.溶血性貧血

3.ループス腎炎

4.中枢神経ループス

2

全身性エリテマトーデスでは血球の減少もみられる。データから赤血球数やHbの値の低下から溶血性貧血が起きていると考えられる。

問題2.Aさんはステロイドパルス療法の後、副腎皮質ステロイド薬の内服治療が開始された。入院3週ころから満月様顔貌がみられたため、外見の変化に気持ちが落ち込むようになった。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1.気にする必要はないと励ます。

2.パートナーの面会を制限する。

3.外見よりも病気の治療を優先すると説明する。

4.薬の量が減れば満月様顔貌は軽減すると説明する。

4

問題3.Aさんは外来で副腎皮質ステロイド薬の内服治療を継続することになった。Aさんは「病気を悪化させないために退院後はどのような生活がよいでしょうか」と看護師に質問した。

Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。

1.「すぐに復職できます」

2.「避妊は必要ありません」

3.「身体を冷やさないでください」

4.「くもりなら屋外でゴルフができます」

3

全身性エリテマトーデスの増悪因子に寒冷がある。手足の保温を行う。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

34歳の男性。独身。身長178cm、体重70kg。仕事で疲労が重なり、性器ヘルペスが発症したため受診し、本人の希望でHIV検査を行った結果、HIV抗体陽性であり、1週後にHIV血漿ウイルス量等の結果が出るので再受診するように説明された。

性器ヘルペスには抗ウイルス薬が処方された。

問題1.1週後の受診で、性器ヘルペス症状は改善していた。しかし、ほとんど食事がとれず体重は3kg減少し、不眠のため全身倦怠感が強く、気力がわかず、仕事は休んでいた。日和見感染の発症は認められなかった。

これらの症状から考えられるのはどれか。

1.摂食障害

2.うつ状態

3.AIDS脳症

4.ヘルペス性髄膜脳炎

2

ほとんど食事がとれず体重は3kg減少し、不眠のため全身倦怠感が強く、気力がわかず、仕事は休んでいた。という状態からうつ状態であると考えられる。

問題2.その後、全身倦怠感が改善し、多剤抗HIV薬の1日2回の内服が検討された。「仕事が不規則で1日2回、薬を飲めるか心配です」と看護師に話した。

対応で適切なのはどれか。

1.「つらいときは内服を休んでも良いです」

2.「飲み忘れたときは翌日に3回内服しましょう」

3.「時間を気にせず1日2回内服できれば良いでしょう」

4.「確実に12時間おきに内服できる時間を考えてみましょう」

5.「まず内服を開始してみて良い方法を考えてみましょう」

4

抗HIV薬は飲み忘れると治療が失敗する危険がある。飲み忘れることでウイルスが薬に対して耐性をもってしまうためである。

問題3.1年が経過し、多剤抗HIV薬の内服も順調で健康状態は良い。交際中のパートナーと結婚を考えていると看護師に相談があった。パートナーには患者からHIV陽性である事実は話しており、パートナーにHIVやその他の性感染症は認められない。

パートナーの二次感染予防法について患者への説明で正しいのはどれか。

1.「性交渉はできません」

2.「性交渉のときはコンドームを正しく装着してください」

3.「パートナーに予防的に抗HIV薬を内服してもらいましょう」

4.「あなたのウイルス量が減ればパートナーへの感染の危険性はなくなります」

2

相手に自分の体液を触れさせない配慮をすることが大切である。

株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403