1.口腔・食道・胃

●嚥下で正しいのはどれか。

1.嚥下運動は不随意運動である。

2.食塊は口腔→喉頭→食道と移動する。

3.軟口蓋は気管と食道との交通を遮断する。

4.食塊は蠕動運動によって食道内を移送される。

4

食道内では蠕動運動によって胃に運ばれる。2.喉頭じゃなくて咽頭を通る。3.気管と食道の交通を遮断するのは喉頭蓋。

●咀嚼で正しいのはどれか。

1.唾液にはムチンが含まれている。

2.咀嚼筋の不随意的収縮で行われる。

3.舌の運動は三叉神経によって支配される。

4.顎関節を形成するのは下顎骨と頬骨である。

1

唾液の成分には糖を分解するプチアリン(アミラーゼの一種)や口腔粘膜を保護するムチンが含まれる。3.舌の運動を支配しているのは舌下神経。

●食物の嚥下において喉頭蓋が喉頭口を閉鎖する時期はどれか。

1.先行期

2.準備期

3.口腔期

4.咽頭期

5.食道期

4

喉頭蓋が気道の入り口(喉頭口)を蓋するのは食物が咽頭に入るとき、つまり嚥下運動の咽頭期にあたる。

●嚥下運動に伴って起こるのはどれか。2つ選べ。

1.声門の開放

2.舌根の沈下

3.肝臓の上下の動き

4.後鼻孔の閉鎖

5.耳管咽頭口の開口

4,5

1.声門は閉じて、食物が気道に入るのを防ぐ。2.舌は挙上して咽頭へと送り出す。

●嚥下障害を評価する水飲みテストで正しいのはどれか。

1.嚥下第3期を評価する。

2.100mLの白湯を飲みほすのに要する時間を測定する。

3.むせずに飲水できた場合には誤嚥はない。

4.口角からの流出の有無を観察する。

4

●成人の急性扁桃炎の原因となる菌はどれか。

1.百日咳菌

2.黄色ブドウ球菌

3.インフルエンザ菌

4.ヘリコバクター・ピロリ

2

成人の急性扁桃炎の原因菌は黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、溶連菌など。

●舌癌について正しいのはどれか。

1.癌全体に対する発症頻度は約10%である。

2.発症年齢は20歳代が多い。

3.好発部位は舌尖である。

4.浸潤は起こさない。

5.扁平上皮癌が多い。

5

舌癌は扁平上皮癌が主であり、舌の両端にできやすく、浸潤(周りに拡がっていく)しやすい。癌全体の約1%程度であり割と珍しい。50歳以降の高齢者にできやすい。

●Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。

Aさんに起こりやすいのはどれか。

1.う歯

2.顎骨壊死

3.嗅覚障害

4.甲状腺機能亢進症

1

口腔内が乾燥していると細菌が繁殖しやすくなり、う歯(虫歯)が発生しやすくなる。

●歯周病について正しいのはどれか。

1.原因はウイルス感染が多い。

2.発症の直接因子として飲酒がある。

3.真性ポケットが形成される歯周炎を含む。

4.破壊が歯槽骨まで及んでいるのは歯肉炎である。

3

歯肉炎と歯周炎を合わせて歯周病である。

●食道について正しいのはどれか。

1.厚く強い外膜で覆われる。

2.粘膜は重層扁平上皮である。

3.胸部では心臓の腹側を通る。

4.成人では全長約50cmである。

2

食道の粘膜は重層扁平上皮である。1.うすい外膜である。3.心臓の後ろ。4.長さは約25cm程度。

●成人の食道の構造で正しいのはどれか。

1.胃の幽門につながる。

2.上1/3が平滑筋である。

3.生理的狭窄部位がある。

4.長さは約45cmである。

3

食道は約25cmで胃の噴門につながり生理的狭窄部は3か所存在する。上から横紋筋→横紋筋+平滑筋→平滑筋の順に筋層は変化する。

●食道癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.頸部食道に好発する。

2.放射線感受性は低い。

3.アルコール飲料は危険因子である。

4.日本では扁平上皮癌に比べて腺癌が多い。

5.ヨードを用いた内視鏡検査は早期診断に有用である。

3,5

食道癌の危険因子はアルコール、喫煙、熱いものを食べることなどである。色素内視鏡検査でヨードを利用し、癌のある部分は染まらないので発見することができる。4.日本では扁平上皮がんが多く、欧米では逆流性食道炎が原因となる腺癌が多い。

●食道癌で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.女性に多い。

2.日本では腺癌が多い。

3.放射線感受性は低い。

4.飲酒は危険因子である。

5.胸部中部食道に好発する。

4,5

食道癌の好発部位は胸部中部食道である。危険因子はアルコール、喫煙、熱いものを食べることなどである。1.男性が多い。2.日本では扁平上皮がんが多く、欧米では逆流性食道炎が原因となる腺癌が多い。3.放射線感受性は高い。

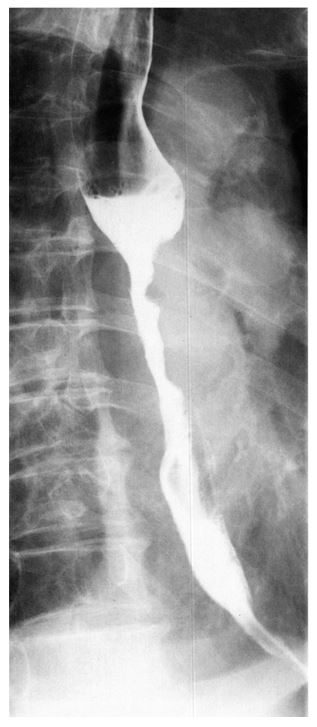

●Aさん(54歳、男性)は、数ヶ月前から食べ物がつかえる感じがあったがそのままにしていた。1か月前から粥とスープ類しか食べられなくなったため来院した。飲酒は日本酒2合/日、喫煙は30本/日を34年間続けている。上部消化管造影写真を示す。

Aさんに嚥下困難の他に認められる症状で可能性が高いのはどれか。2つ選べ。

●食道癌に対する放射線治療で正しいのはどれか。

1.脊髄の障害は起こらない。

2.治療期間は1週間である。

3.治療期間中は隔離できる個室で管理する。

4.化学療法と併用すると治療の効果が高まる。

4

1.食道癌の放射線治療は脊髄炎が起こるリスクあり。2.数週間必要。3.隔離する必要はなし。

●食道癌根治術後の患者で正しいのはどれか。

1.ダンピング症状は起こらない。

2.食後に逆流誤嚥の危険性はない。

3.呼吸機能低下によって息切れが生じやすい。

4.反回神経麻痺によって構音障害が生じやすい。

3

食道根治術では片肺挿管を行うため術後に呼吸機能の低下がみられることがある。4.反回神経麻痺で起こるのは嗄声・誤嚥・呼吸困難などである。

●食道癌術後合併症のうち早期離床で予防できるのはどれか。

1.肺炎

2.乳び胸

3.後出血

4.反回神経麻痺

1

術後に創痛などで排痰できないことから肺炎が起こってしまうので、早期離床は肺炎の予防になる。

●食道癌術後10日の患者。三分粥食が開始されたが、嚥下時のつかえ感を訴え、未消化の食物を嘔吐した。

手術部位に生じている状態で最も考えられるのはどれか。

1.浮腫

2.瘢痕化

3.縫合不全

4.逆流性食道炎

1

手術部位に浮腫があり、食物の通過障害を起こしていると考えられる。

●胃粘膜からの分泌物とその機能との組み合わせで正しいのはどれか。

1.粘液ー蛋白質の消化

2.内因子ー胃粘膜の保護

3.ガストリンー胃液の分泌抑制

4.塩酸ーペプシノゲンの活性化

4

1.粘液は胃の粘膜を胃酸から保護する。副細胞から分泌される。2.粘膜に存在する内因子はビタミンB12の吸収を行う。3.ガストリンは塩酸の分泌を促進する。

●胃酸の分泌を抑制するのはどれか。

1.アセチルコリン

2.ガストリン

3.セクレチン

4.ヒスタミン

3

セクレチンはガストリンに胃酸を抑制するように指示し、胆汁と膵液を作れと命令する。

●胃底腺の主細胞の分泌物に由来するタンパク分解酵素はどれか。

1.アミラーゼ

2.キモトリプシン

3.トリプシン

4.ペプシン

5.リパーゼ

4

胃底腺の主細胞から分泌されるペプシノゲンが、塩酸(胃酸)によってペプシンになる。→タンパク分解酵素。

●胃の主細胞で分泌されるのはどれか。

1.塩酸

2.内因子

3.ガストリン

4.ペプシノゲン

4

胃底腺の主細胞から分泌されるペプシノゲンが、塩酸(胃酸)によってペプシンになる。→タンパク分解酵素。

●ホルモンと主な分泌臓器の組合せで正しいのはどれか。

1.ガストリンー肝臓

2.セクレチンー十二指腸

3.ソマトスタチンー回腸

4.コレシストキニンー胆嚢

2

セクレチンは十二指腸から分泌され、ガストリンに働きかけ胃酸の抑制を行う。また、胆汁と膵液の産生を促す。4.コレシストキニンは十二指腸から分泌され、胆汁や膵液の分泌を促進する。

●ヘリコバクター・ピロリ感染症で正しいのはどれか。

1.尿素呼気検査は診断に有用である。

2.除菌後の判定は除菌終了後の翌日に行う。

3.ヘリコバクター・ピロリは胃の粘膜下層に生息する。

4.ヘリコバクター・ピロリは尿素を作り出して胃酸から身を守る。

1

尿素呼気検査はピロリ菌を発見するための検査。3.胃の粘膜に生息。4.ウレアーゼという酵素を出して胃の中の尿素をアンモニア(アルカリ性)に分解して胃酸の酸と中和させて身を守っている。

●胃食道逆流症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.食道の扁平上皮化生を起こす。

2.上部食道括約筋の弛緩によって生じる。

3.食道炎の程度と症状の強さが一致する。

4.プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

5.Barrett<バレット>上皮は腺癌の発生リスクが高い。

4,5

胃食道逆流症では薬物療法としてプロトンポンプ阻害薬やH2受容体拮抗薬で胃酸の分泌を抑える。食道の粘膜は通常は重層扁平上皮だが、胃食道逆流症で粘膜が損傷し、再生する過程で胃の粘膜である単層円柱上皮に変化することがある(バレット上皮)。そしてこのバレット上皮が食道腺癌を引き起こすリスクが高い。1.円柱上皮化生を起こすが正しい。(バレット上皮のこと)2.下部食道括約筋の弛緩。

●胃食道逆流症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.青年期に多い。

2.高脂肪食の摂取を勧める。

3.食後は左側臥位で休息する。

4.下部食道括約筋の弛緩が関与する。

5.H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。

4,5

胃食道逆流症では薬物療法としてプロトンポンプ阻害薬やH2受容体拮抗薬で胃酸の分泌を抑える。

●高齢者で発症頻度が増加するのはどれか。

1.急性虫垂炎

2.クローン病

3.十二指腸潰瘍

4.逆流性食道炎

4

逆流性食道炎は高齢者に多い。1.2.急性虫垂炎やクローン病は10~20歳代が多い。

●胃全摘術を予定している患者に、中心静脈カテーテルを挿入した直後から呼吸困難が出現した。

最も優先される検査はどれか。

1.心電図

2.胸部CT

3.胸部エックス線撮影

4.上部消化管内視鏡検査

3

中心静脈カテーテルの穿刺部位は内頸静脈、鎖骨下静脈、大腿静脈。鎖骨下静脈から穿刺した場合肺が付近にあるので誤って刺してしまうと気胸が起こる。呼吸困難という言葉から気胸が起きていると考えられるので、気胸の検査は胸部エックス線撮影。中心静脈カテーテルを入れる理由は、胃全摘なので胃噴門部周辺に進行胃癌があることが想定され通過障害をきたして食べれない状態が長く続いて栄養状態が悪い中での手術なので、中心静脈カテーテルで栄養を入れてから手術にのぞむため。

●胃癌についての組合せで正しいのはどれか。

1.腎臓転移ーWilms<ウィルムス>腫瘍

2.肝臓転移ーSchnitzler<シュニッツラー>転移

3.卵巣転移ーKrukenberg<クルッケンベルグ>腫瘍

4.胃周囲リンパ節転移ーVirchow<ウィルヒョウ>転移

3

●胃癌のVirchow<ウィルヒョウ>転移が生じる部位はどれか。

1.肺

2.肝臓

3.ダグラス窩

4.左鎖骨上窩

4

●胃切除術後のダンピング症候群を予防するための食事指導で適切なのはどれか。

1.15分以内に食べる。

2.糖質の多い食事を摂る。

3.1回の摂取量を少なくする。

4.1日の食事回数を少なくする。

3

少しずつ頻回に食べる。水分は一気に流し込まない。ダンピング症候群:冷汗・腹痛・下痢

●進行胃癌に対する幽門側胃亜全摘術後3日のドレーンの排液の性状はどれか。

1.血性

2.膿性

3.淡血性

4.胆汁様

3

術後の排液は血性から淡血性(術後3日程度)→淡黄血性→淡黄色・透明

●上部消化管内視鏡検査で適切なのはどれか。

1.検査前日の就寝前に緩下薬を内服する。

2.検査の12時間前から禁食とする。

3.検査時の体位は右側臥位とする。

4.終了直後から飲食は可能である。

2

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):内視鏡を口から入れて食道・胃・十二指腸を観察し、必要時は粘膜の生検やポリープなどの切除を行う。前日夜9時以降は禁食。咽頭麻酔を行い、左側側臥位で検査する。検査後は観察のみ→1時間禁食、生検後→2時間禁食、ポリープ切除→その日は禁食。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

53歳の男性。営業職の会社員。喉頭癌の診断を受けた。医師から、声帯への浸潤と両側の頸部リンパ節転移とがあり、治療法として喉頭全摘術、放射線照射および化学療法があることが説明された。

翌週、妻と再度受診し治療方針を決めることとなった。

問題1.患者は妻に伴われ受診し、病状から手術療法を勧められた。「手術で声が出なくなるなんて、どうしたらよいのだろう。仕事はできなくなるし」と不安そうである。妻は「夫は最近ふさぎ込み、よく眠れないようです。がんのことも、今の夫の状態も心配です」と話した。

夫婦への対応で最も適切なのはどれか。

1.「この際思い切りも大切ですよ」

2.「奥さんはもっとご主人を励ましてください」

3.「手術のことはしばらく考えないようにしましょう」

4.「補助具で発声できますから前向きに捉えてみましょう」

4

文脈から手術によって声が出なくなることへの不安がうかがえるため、そのことを解決する提案である4が正解。1.この一言で死んでしまう。

問題2.その後患者は手術に同意し、喉頭全摘術と頸部リンパ節郭清術とが行われた。

手術後の集中治療室での体位と頸部の固定法で適切なのはどれか。

1.仰臥位で頸部をまっすぐにする。

2.仰臥位で頸部を前屈位にする。

3.仰臥位で頸部を後屈位にする。

4.腹臥位で頸部を横向きに回旋する。

1

喉頭全摘術・頸部リンパ節郭清術後は仰臥位で、頸部は屈曲させない

問題3.術後10日、瘻孔がないことが確認され食事が開始された。本人と妻は「気管孔が開いたままで食事をすることの注意点を、退院までにしっかり聞いておきたい」と話した。

助言で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.「汁物はストローで吸うと良いでしょう」

2.「飲み込むときに鼻をつまむと鼻への逆流が防げます」

3.「麺類は軟らかいので今までと同じように食べられます」

4.「匂いがわかりにくくなるので味が異なって感じるかもしれません」

5.「飲み込みに時間がかかるので、1日6回の分割食にする必要があります」

2,4

●次の文章を読み問題1~2に答えよ。

Aさん(52歳、男性)は、2か月で体重が7Kg減少した。2か月前から食事のつかえ感があるため受診した。検査の結果、胸部食道癌と診断され、手術目的で入院した。

問題1.右開胸開腹胸部食道全摘術と胃を用いた食道再建術とが行われた。術後、人工呼吸器が装着され、術後2日目の朝に気管チューブを抜菅し、順調に経過していたが、術後3日目に左下葉の無気肺となった。Aさんは痰を喀出する際に痛そうな表情をするが「痛み止めはなるべく使いたくない。我慢できるから大丈夫」と話す。

無気肺を改善するために適切なのはどれか。2つ選べ。

1.離床を促す。

2.胸式呼吸を勧める。

3.左側臥位を勧める。

4.鎮痛薬の使用を勧める。

5.胸腔ドレーンをクランプする。

1,4

術後の合併症として無気肺(肺に空気が入らない)がある。この原因は創痛でせきや痰がうまく出せないことや深呼吸ができないことが原因。早くに離床をすることで体位が変わることで呼吸もしやすくなり痰も出しやすくなる。問題文に痰を喀出する際に痛そうな表情をすると記載があるので、痰が出しにくい状態であるので、無気肺を防ぐためにも鎮痛剤の使用を勧める。

問題2.その後、順調に回復し、術後3週目に退院する予定となった。

退院後の食事の指導で適切なのはどれか。

1.「蛋白質を控えた食事にしてください」

2.「食事は1日3回にしてください」

3.「食事は時間をかけて食べてください」

4.「食事の前にコップ1杯の水分を摂るようにしてください」

5.「食後は横になって過ごしてください」

3

食事はゆっくり時間をかけて頻回に少量ずつ摂るようにする。

●次の文章を読み問題1~2に答えよ。

64歳の男性。最近仕事上のストレスが続き、疲労感を訴えていた。1~2か月前から食事のつかえ感があり、体重が2か月で10Kg減少したため受診した。検査の結果、胸部食道癌と診断された。検査所見は、Hb9.5g/dL、血清総蛋白5.4g/dL、アルブミン2.5g/dL、AST(GOT)24単位/L、プロトロンビン時間10秒。手術目的で入院した。

問題1.右開胸開腹胸部食道全摘術と胃を用いた食道再建術とが行われた。術後、人工呼吸器が装着され、術後2日目の朝に気管チューブを抜菅した。創部痛のため痰の喀出が少なかった。その日の夕方、患者は呼吸困難を訴え、経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)が93%に低下した。右下肺野で肺雑音を聴取したが、胸郭の動きに左右差はなかった。

患者に起こっていると考えられるのはどれか。

1.右肺気胸

2.食道気管支瘻

3.無気肺

4.縦隔炎

3

術後の合併症として無気肺(肺に空気が入らない)がある。この原因は創痛でせきや痰がうまく出せないことや深呼吸ができないことが原因。早くに離床をすることで体位が変わることで呼吸もしやすくなり痰も出しやすくなる。

問題2.術後14日、五分粥食を摂取しているが、嗄声があり、時々食事中にむせている。

食事指導で適切なのはどれか。

1.水分で流し込みながら食べる。

2.固形物摂取を一時控える。

3.食後は仰臥位で過ごす。

4.一口ずつゆっくり食べる。

4

食事はゆっくり時間をかけて頻回に少量ずつ摂るようにする。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(40歳、男性)。入院時体重65Kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は450mLで輸血はされなかった。術後1日、体温37.5℃、呼吸数24/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg。Hb14.8g/dL。経皮的動脈血酸素飽和度<SPO2>92%(酸素吸入3L/分)。尿量50mL/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできない。

問題1.術後1日のAさんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1.体温の上昇は感染による。

2.脈拍の増加は貧血による。

3.血圧の上昇は麻酔の影響による。

4.酸素飽和度の低下は創痛による。

5.尿量の減少は循環血液量の減少による。

4,5

文脈から創痛が強いため呼吸が浅いとあるので、そのため酸素飽和度が低下していると考えられる。また、尿は血液からできるので循環血液量が減少すれば尿量も減少する。

問題2.術後1週から食事が開始されたが、毎食後に下腹部痛を伴う下痢があり、Aさんは「食事をするのが怖い」と訴えた。

看護師が確認する必要があるのはどれか。

1.食後の体位

2.1日の歩行量

3.術前の食事の嗜好

4.食事摂取の所要時間

4

食事はゆっくり時間をかけて頻回に少量ずつ摂るようにする。

問題3.下痢の回数は減り、摂食も良好で、術後3週で退院が決定した。Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.炭水化物を中心にした食事を勧める。

2.下痢は1か月程度でおさまると説明する。

3.食事は分割して少量ずつ摂取するよう勧める。

4.食後に冷汗が出たら水分を摂るよう説明する。

5.ビタミンB12が吸収されにくくなると説明する。

3,5

胃全摘出後は胃に存在する、ビタミンB12を吸収する内因子が減少するので、ビタミンB12が吸収できずに数年後悪性貧血になるリスクがある。

●次の文章を読み問題1~2に答えよ。

Aさん(55歳、男性)。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は300mLで、輸血は行われなかった。既往歴に特記すべきことはない。入院時身長166cm、体重78Kg。手術後1日、硬膜外持続鎮痛法が行われているが、Aさんは創部痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。このときのバイタルサインは、体温37.1℃、呼吸数22/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度<SPO2>93%(鼻カニューラ2L/分酸素投与下)。Hb13.8g/dL。尿量60mL/時。意識清明、心音および呼吸音に異常なし。頸静脈怒張なし。下肢に浮腫なし。創部に熱感や発赤を認めない。腹腔ドレーンからは少量の淡血性排液があるが、膿性ではなく、異臭もない。

問題1.手術後5日からAさんの食事が開始された。Aさんは食事の後に、めまい、顔面紅潮、動悸、下腹部痛を伴う下痢が出現し、冷汗がみられるようになった。

現状で最も考えられるのはどれか。

1.術後せん妄

2.乳糖不耐症

3.偽膜性大腸炎

4.ダンピング症候群

4

胃の手術後は、食物が胃で貯留する場所がなくなるため小腸に一気に流れ込む。これがダンピング症候群を引き起こす。ダンピング症候群の症状は冷汗・腹痛・下痢など。

問題2.手術後14日、Aさんは食後に出現していた症状が落ち着き、退院が決まった。

Aさんへの退院指導の内容で適切なのはどれか。

1.1回の食事量を増やす。

2.海草を積極的に摂取する。

3.食後の冷汗が出現した際には身体を温める。

4.空腹時はコーヒーなどの刺激物の摂取を避ける。

4

空腹時のコーヒーなどの刺激物を避けることはダンピング症候群の予防になる。

2.小腸・大腸

●小腸からそのまま吸収されるのはどれか。2つ選べ。

1.グルコース

2.スクロース

3.マルトース

4.ラクトース

5.フルクトース

1,5

●小腸で吸収される栄養素のうち、胸管を通って輸送されるのはどれか。

1.糖質

2.蛋白質

3.電解質

4.中性脂肪

5.水溶性ビタミン

4

●Aさん(50歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。Aさんは十二指腸潰瘍の既往がある。このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。

1.Romberg<ロンベルグ>徴候

2.Blumberg<ブルンベルグ>徴候

3.Courvoisier<クールボアジェ>徴候

4.Trendelenburg<トレンデレンブルグ>徴候

2

ブルンベルグ徴候とは、お腹を垂直に押して、急にその手を離したときに痛みを感じること。反跳痛ともいう。腹膜炎や虫垂炎の有無の確認に使用したりする。

●急性虫垂炎でみられるのはどれか。

1.Kernig<ケルニッヒ>徴候

2.Romberg<ロンベルグ>徴候

3.Blumberg<ブルンベルグ>徴候

4.Brudzinski<ブルジンスキー>徴候

5.Courvoisier<クールボアジェ>徴候

3

ブルンベルグ徴候とは、お腹を垂直に押して、急にその手を離したときに痛みを感じること。反跳痛ともいう。腹膜炎や虫垂炎の有無の確認に使用したりする。

●上行結腸癌の術後に考えられる合併症はどれか。

1.便失禁

2.腸閉塞

3.排尿障害

4.勃起不全

2

上行結腸癌の術後に腸閉塞を起こすことがある。直腸癌手術では排尿障害や勃起不全が起こることがある。

●潰瘍性大腸炎で正しいのはどれか。

1.回盲部に好発する。

2.大量の水様性下痢をみる。

3.家族性に発症する。

4.大腸癌の危険因子である。

4

潰瘍性大腸炎は大腸癌の危険因子である。1.直腸→口に連続性に起こる。

●潰瘍性大腸炎の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.遺伝性である。

2.直腸に好発する。

3.縦走潰瘍が特徴である。

4.大腸癌の危険因子である。

5.大量の水様性下痢が特徴である。

2,4

潰瘍性大腸炎は大腸癌の危険因子である。直腸→口に連続性に起こる。3.縦走潰瘍が特徴なのはクローン病。

●潰瘍性大腸炎と比べたCrohn<クローン>病の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.悪性化の頻度は低い。

2.瘻孔を併発しやすい。

3.初発症状は粘血便である。

4.炎症は大腸に限局している。

5.好発年齢は50歳以上である。

1,2

●腸閉塞と原因の組合せで正しいのはどれか。

1.絞扼性腸閉塞ー粘液水腫

2.単純性腸閉塞ー腸捻転症

3.麻痺性腸閉塞(イレウス)ー脊髄損傷

4.けいれん性腸閉塞ーモルヒネの内服

3

麻痺性腸閉塞(イレウス)の原因は薬剤性・脊髄損傷・硫酸モルヒネの内服が挙げられる。1.絞扼性腸閉塞の原因は腸重積など。2.単純性腸閉塞の原因は大腸癌など。4.けいれん性腸閉塞の原因は鉛中毒・腹部打撲など。

●消化管の異常とその原因の組合せで正しいのはどれか。

1.麻痺性腸閉塞(イレウス)ー腸捻転症

2.絞扼性腸閉塞ー胆石発作

3.弛緩性便秘ー糖尿病自律神経障害

4.痙攣性便秘ー硫酸モルヒネの内服

3

弛緩性便秘の原因は高齢・自律神経障害・内分泌の異常・低カリウム血症など。

●腸閉塞について正しいのはどれか。

1.仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

2.経口による水分摂取は少量にする。

3.イレウス管を小腸に留置する。

4.抗菌薬の投与は禁忌である。

3

腸閉塞はイレウス管を小腸に留置して減圧を行う。2.腸閉塞は絶飲食

●Aさん(55歳、男性)は、胃癌に対して胃全摘術を受けている。食事の摂取後に、腹痛と嘔吐があり来院した。腹部膨満があり、腹部エックス線撮影でイレウスと診断されて緊急入院した。

入院後、イレウス管を留置したAさんへの看護で適切なのはどれか。

1.飲水を勧める。

2.ベッド上で安静とする。

3.イレウス管は毎日交換する。

4.間欠的な低圧持続吸引を行う。

4

●開腹術後患者の閉塞性(単純性)腸閉塞の徴候はどれか。

1.尿量の増加

2.排ガスの停止

3.胃管からの排液量の減少

4.創部からの血性浸出液

2

腸閉塞の症状は、排便排ガス停止・腹痛・嘔吐・腹部膨満・腸蠕動音低下などが挙げられる。

●58歳の男性。腹痛と腹部膨満感とを主訴に救急外来を受診した。来院時の立位腹部エックス線写真を示す。

この患者の症状として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.下血

2.嘔吐

3.尿閉

4.振戦

5.排ガス停止

2,5

写真から黒い部分(ガスがたまっている)と液体の間に線上の陰影であるニボー像がみられる。下腹部にはみられないので腸閉塞を起こしていると考えられる。腸閉塞の症状は、排便排ガス停止・腹痛・嘔吐・腹部膨満・腸蠕動音低下などが挙げられる。

●立位の腹部エックス線写真を示す。

この状態で出現している所見はどれか。

1.体液波動

2.皮膚線条

3.腹部膨満

4.皮下静脈の怒張

3

写真から黒い部分(ガスがたまっている)と液体の間に線上の陰影であるニボー像がみられる。下腹部にはみられないので腸閉塞を起こしていると考えられる。腸閉塞の症状は、排便排ガス停止・腹痛・嘔吐・腹部膨満・腸蠕動音低下などが挙げられる。

●成人の立位の腹部エックス線写真を示す。

この所見から最も考えられる疾患はどれか。

1.胆石症

2.腸閉塞

3.潰瘍性大腸炎

4.十二指腸潰瘍

2

写真から黒い部分(ガスがたまっている)と液体の間に線上の陰影であるニボー像や腸管の拡張がみられるので腸閉塞を起こしていると考えられる。

●下部消化管内視鏡検査で正しいのはどれか。

1.検査2日前から食物残渣の少ない食事を摂取する。

2.検査前日の夕食後から絶飲食とする。

3.検査当日に経口腸管洗浄薬を服用する。

4.検査直前に肛門周囲の局所麻酔をする。

3

検査当日に経口腸管洗浄薬を服用する。1.検査前日は食物残渣の少ない食事。3.水分は摂っても大丈夫。4.検査直前に肛門に表面麻酔薬を塗布。

●下部消化管内視鏡検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.検査前日の朝から絶食とする。

2.腸管洗浄液は6時間かけて内服する。

3.迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。

4.検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。

5.検査後に下血の有無を観察する。

3,5

1.絶食ではなく前日から低残渣食。2.約2時間かけて飲むのが目安。

●大腸ポリープの内視鏡的切除を受けた患者がその日の夜、顔面蒼白で、激しい腹痛を訴えて救急外来を受診した。

考えられるのはどれか。

1.瘻孔形成

2.腸管癒着

3.裏急後重

4.腸管穿孔

4

大腸ポリープの内視鏡的切除の合併症は穿孔、出血などである。

●大腸癌で正しいのはどれか。

1.男性の悪性新生物死亡数で第1位である。

2.発生部位では直腸癌の割合が多い。

3.食物繊維摂取量を減らすことが予防に有効である。

4.便潜血反応2日法を一次スクリーニングに用いる。

4

大腸癌の一次スクリーニング検査には、便潜血反応2日法が用いられる。2日分のうんちを取って血液が混じっていないか確認する。

●成人の鼠径ヘルニアで正しいのはどれか。

1.内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。

2.患者の男女比は約1:3である。

3.やせている人に多い。

4.保存的治療を行う。

1

●ストーマのパウチ交換で適切なのはどれか。

1.ストーマと同じサイズに面板を切る。

2.パウチ周囲の皮膚はアルコールで拭く。

3.パウチを装着する際は、患者は腹部を膨らませる。

4.内容物がパウチ容量の8割を超えたらパウチを交換する。

3

ストーマケアは、面板(めんいた)とパウチ(袋)をはがし、皮膚の状態や面板の溶解の程度を確認する。面板がついていたところを含めてたっぷりの泡と水で洗浄する。ストーマの縦横高さを測る。ストーマに透明なフィルムを当ててストーマの大きさより少し小さくカットする。フィルムを面板に当ててマーキングし、カットし、お腹のしわを伸ばした状態で貼り付ける。面板・パウチは週に2~3回交換する。

●人工肛門周囲の皮膚を清潔にする方法で適切なのはどれか。

1.装具を外して洗浄する。

2.石けんは使用しない。

3.洗浄後に消毒をする。

4.洗浄後はドライヤーで乾燥させる。

1

ストーマケアは、面板(めんいた)とパウチ(袋)をはがし、皮膚の状態や面板の溶解の程度を確認する。面板がついていたところを含めてたっぷりの泡と水で洗浄する。ストーマの縦横高さを測る。ストーマに透明なフィルムを当ててストーマの大きさより少し小さくカットする。フィルムを面板に当ててマーキングし、カットし、お腹のしわを伸ばした状態で貼り付ける。面板・パウチは週に2~3回交換する。4.ストーマはもともと湿潤なのでドライヤーで乾かしたりしない。

●人工肛門を造設した患者へのストーマケアの指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.装具の交換は便が漏れない限り不要である。

2.装具をはがした時は皮膚保護材の溶解の程度を観察する。

3.洗浄後のストーマはドレイヤーで乾かす。

4.装具の穴はストーマと同じ大きさにする。

5.装具を貼る時は腹壁のしわを伸ばす。

2,5

ストーマケアは、面板(めんいた)とパウチ(袋)をはがし、皮膚の状態や面板の溶解の程度を確認する。面板がついていたところを含めてたっぷりの泡と水で洗浄する。ストーマの縦横高さを測る。ストーマに透明なフィルムを当ててストーマの大きさより少し小さくカットする。フィルムを面板に当ててマーキングし、カットし、お腹のしわを伸ばした状態で貼り付ける。面板・パウチは週に2~3回交換する。4.ストーマはもともと湿潤なのでドライヤーで乾かしたりしない。

●排便時で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.直腸平滑筋は弛緩する。

2.呼息位で呼吸が止まる。

3.外肛門括約筋は収縮する。

4.内肛門括約筋は弛緩する。

5.腹腔内圧は安静時より低下する。

2,4

●排便のメカニズムで正しいのはどれか。

1.横隔膜の挙上

2.直腸内圧の低下

3.内肛門括約筋の弛緩

4.外肛門括約筋の収縮

3

うんちをする時は直腸が収縮し、内肛門括約筋がゆるむ(弛緩する)。

●排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

1.下腸間膜神経節

2.腹腔神経筋

3.骨盤神経

4.腰髄

5.仙髄

3,5

●S状結腸切除術後に最も起こりやすいのはどれか。

1.悪性貧血

2.排尿障害

3.アカラシア

4.ダンピング症候群

2

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

48歳の男性。職場の健康診断で大腸癌が疑われ来院した。検査の結果、下部直腸に腫瘍があり、低位前方切除術が施行された。術前に自覚症状はなく、入院や手術は初めての経験であった。

問題1.術後順調に経過し翌日には離床が可能となった。歩行練習を促したが、患者は創部の痛みを訴え拒否している。術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。

対応で適切なのはどれか。

1.痛みがある間は歩行できないと説明する。

2.歩行練習を1日延期することを提案する。

3.痛みを気にしないで歩くように説明する。

4.鎮痛薬を追加使用して歩行を促す。

4

早期離床することで無気肺や腸閉塞、深部静脈血栓症、褥瘡などの予防につながるため、痛い場合は鎮痛薬を使用して離床を促していく。

問題2.腹腔内に留置している閉鎖式ドレーンから褐色で悪臭のある排液が認められた。

考えられる状態はどれか。

1.腸炎

2.腸閉塞

3.縫合不全

4.術後出血

3

褐色で悪臭のある排液なので、縫合不全による便汁であうことが考えられる。

問題3.その後状態は安定し退院が予定された。

説明内容で適切なのはどれか。

1.便秘は浣腸で対処する。

2.退院後1年は低残渣食とする。

3.腹部膨満が持続する場合は受診する。

4.排便回数は術後1,2か月で落ち着く。

3

腹部膨満は腸閉塞の危険がある。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(45歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。

問題1.術後に予測されるのはどれか。

1.排尿障害

2.輸入脚症候群

3.ストーマの陥没

4.ダンピング症候群

1

排尿障害や性機能障害が起こる可能性がある。

問題2.術後1日。順調に経過し、Aさんは離床が可能になった。腹腔内にドレーンが1本留置され、術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。看護師がAさんに痛みの状態を尋ねると、Aさんは「まだ傷が痛いし、今日は歩けそうにありません」と話す。

このときの対応で最も適切なのはどれか。

1.体動時に痛む場合は歩行しなくてよいと説明する。

2.歩行には看護師が付き添うことを提案する。

3.歩行練習を1日延期することを提案する。

4.鎮痛薬の追加使用を提案し歩行を促す。

4

問題3.術後6日。ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があった。Aさんは、体温38.2℃、呼吸数20/分、脈拍82/分、整であった。

Aさんの状態で最も可能性が高いのはどれか。

1.腸炎

2.胆汁瘻

3.腸閉塞

4.縫合不全

5.術後出血

4

ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があるので便汁が漏れている。→縫合不全

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(60歳、男性、会社員)は息子2人が独立して遠方で暮らしており、2年前に妻と死別して以来、1人暮らし。直腸癌と診断され、腹会陰式直腸切断術、人工肛門造設術を行うと外来で説明を受けた。Aさんは看護師に対して「人工肛門を作ると聞いています。便が出てくる場所がどこなのかよくわからなくてイメージできない」と話した。

問題1.人体の全面と背面を図に示す。

Aさんの人工肛門が造設される位置はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

3

便は水分を吸収されて3のS状結腸の位置あたりで固形を成してくる。

問題2.Aさんの手術は予定通り終了した。

術後1日、会陰部から挿入されたドレーンからは、淡血性の排液が10mL/時で流出していた。バイタルサインが安定していることを確認した後、Fowler<ファウラー>位にして15分が経過したところで、Aさんからナースコールがあった。看護師が訪室すると「おしりが濡れているような気がする」と言う。確認すると、会陰部のガーゼに淡血性の浸出液を認めた。

Aさんへの対応で最も優先度が高いのはどれか。

1.Fowler<ファウラー>位から仰臥位にする。

2.ドレーンの屈曲を確認する。

3.排液バッグを交換する。

4.会陰部を消毒する。

2

ドレーンの閉塞が原因であると考えられるので、ドレーンが屈曲していないか確認する。

問題3.術後10日、Aさんは退院日が決まり、「落ち着いたら仕事に復帰します。1人暮らしなので、自分で人工肛門を管理しないといけないですね」と述べた。

Aさんの退院に際し、人工肛門の管理に関する看護師の指導で正しいのはどれか。

1.「面板は1日2回交換してください」

2.「装具の交換は滅菌手袋を使用してください」

3.「面板除去部の皮膚はお湯で洗浄してください」

4.「定期的に人工肛門の大きさを確認してください」

4

ストーマからの出血や縫合部の離開や陥没などが起こることも考えられる。定期的に人工肛門の大きさを確認することは大切である。

3.肝臓・膵臓・胆のう

●肝細胞で合成されるのはどれか。2つ選べ。

1.アルブミン

2.ガストリン

3.セクレチン

4.γ-グロブリン

5.コレステロール

1,5

●肝臓の機能はどれか。

1.糖の貯蔵

2.胆汁の貯蔵

3.体液量の調節

4.体液のpH調節

5.ホルモンの分泌

1

●健常な成人において、血液中のグルコース濃度が低下した時に、グルカゴンの働きでグリコーゲンを分解してグルコースを生成し、血液中に放出するのはどれか。

1.肝臓

2.骨格筋

3.脂肪組織

4.心臓

5.膵臓

1

●血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。

1.肺

2.肝臓

3.腎臓

4.膵臓

5.脾臓

2

肝臓では吸収されたアミノ酸から血漿蛋白質(アルブミン・グロブリン・フィブリノゲンなど)を合成する働きがある。

●胆汁の作用はどれか。

1.脂肪の乳化

2.蛋白質の分解

3.胃酸分泌の促進

4.炭水化物の分解

1

胆汁酸塩は肝臓で作られる胆汁の主成分であり、脂肪の乳化に働く。

●脂肪を乳化するのはどれか。

1.胆汁酸塩

2.トリプシン

3.ビリルビン

4.リパーゼ

1

胆汁酸塩は肝臓で作られる胆汁の主成分であり、脂肪の乳化に働く。

●超音波ガイド下で肝生検を受ける成人への説明で正しいのはどれか。

1.「検査前の絶食は不要です」

2.「検査はうつぶせで実施します」

3.「検査中は指示に合わせて息を止めてください」

4.「検査後すぐに歩行できます」

3

●膵液について正しいのはどれか。

1.弱アルカリ性である。

2.糖質分解酵素を含まない。

3.セクレチンによって分泌量が減少する。

4.Langerhans<ランゲルハンス>島のβ細胞から分泌される。

1

●膵頭十二指腸切除術においてドレーンを留置する場所で正しいのはどれか。

1.Magendie<マジャンディー>孔

2.Winslow<ウインスロー>孔

3.Luschka<ルシュカ>孔

4.Monro<モンロー>孔

2

ウインスロー孔は肝十二指腸間膜の背側にある。腹腔内の最背部に位置しているので体液が溜まりやすく、ドレーンを留置する場所に適している。マジャンディー孔・ルシュカ孔・モンロー孔は脳にある。

●Aさん(43歳、男性)は、胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影<ERCP>検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため、禁食、抗菌薬および蛋白質分解酵素阻害薬による治療が行われている。

翌日実施した血液検査の項目でAさんに生じている合併症を判断できるのはどれか。

1.アミラーゼ

2.アルブミン

3.クレアチニン

4.クレアチンキナーゼ

1

ERCPの検査の合併症(造影剤で炎症)で膵炎が起こっていると考えられる。本来膵臓の外で働くアミラーゼが膵臓内で働いてしまい、自己融解を行ってしまう。

●急性胆管炎の代表的な3症状を示すCharcot<シャルコー>3徴に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1.黄疸

2.嘔吐

3.下痢

4.発熱

5.意識障害

1,4

シャルコー3徴は痛み・熱・黄疸。

●閉塞性黄疸の患者にみられる便の色はどれか。

1.赤

2.黄

3.黒

4.灰白

4

胆石や腫瘍などによって胆管が詰まり、胆汁が血液内に逆流する閉塞性黄疸では胆汁の成分が便に含まれなくなるんで色が白っぽくなる(灰白~白)。

●総胆管結石による閉塞性黄疸と胆管炎とを発症した患者に、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ術を行った。ドレナージ術は問題なく終了し、術後24時間の経過は良好である。

正しいのはどれか。

1.抗菌薬の投与は必要ない。

2.血清ビリルビン値が低下する。

3.尿の色が黄色から褐色に変化する。

4.ドレナージチューブをクランプする。

2

胆汁の排泄が可能になったので血清ビリルビン値は低下すると考えられる。1.胆管炎の患者なので抗菌薬の投与は必要あり。3.血清ビリルビン値が低下すると尿は褐色→黄色になる。4.経過は良好なのでクランプする必要なし。

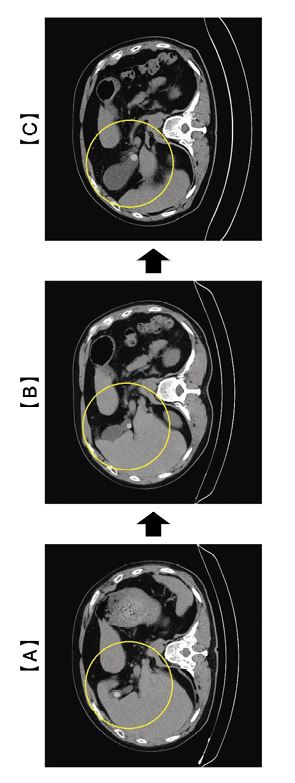

●腹部CTを示す。胆石が半年間で胆嚢内をAからCまで移動した。

Cの状態を表すのはどれか。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(56歳、女性、主婦)は、胆石症と診断され、腹腔鏡下胆嚢摘出術予定で入院した。Aさんは身長152cm、体重70kgである。Aさんは、数年前に脂質異常症を指摘されたが、治療は受けていない。Aさんにその他の特記すべき既往歴はない。

問題1.看護師が手術オリエンテーションを行い、術後の入院期間は5日程度であると説明した。これに対してAさんは「1年前に妹が同じ手術を受けたが、食事はしばらく食べられず3週間以上管が抜けなかった。自分にも妹と同じ合併症が起こるかもしれない」と心配そうに話した。

Aさんが心配している、妹に起こった合併症はどれか。

1.肺炎

2.胆汁瘻

3.皮下気腫

4.深部静脈血栓症

2

合併症に胆汁瘻がある。胆汁が漏れると腹膜炎を起こす危険があるので、胆汁瘻の場合、ドレーンを2,3週間留置する必要があり、この期間は食事もできない。

問題2.Aさんは、全身麻酔下で気腹法による腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた。

手術中にAさんに最も生じやすいのはどれか。

1.褥瘡

2.高体温

3.無気肺

4.脳梗塞

3

問題3.Aさんの術後の経過は良好で、退院の許可が出た。

退院後の日常生活に関する説明で正しいのはどれか。

1.「低蛋白食を摂取してください」

2.「退院後1週間、シャワー浴はできません」

3.「脂肪分の多い食事で下痢をするかもしれません」

4.「傷口が赤く腫れてきたら、消毒をしてください」

3

胆汁は脂肪を分解する役割がある。

●次の文章を読み問題1~3に答えよ。

Aさん(56歳、女性、主婦)は、食後に冷汗を伴う腹痛があり外来を受診した。腹部超音波検査の結果、胆石症と診断され、腹腔鏡下胆嚢摘出術の目的で入院した。

看護師は手術オリエンテーションで、術後の入院期間は2日と説明した。Aさんは、同じ手術を受けた妹が合併症で3週間以上食事もできなかったので、自分も同じ合併症を発症するかもしれないと心配そうに話した。

問題1.Aさんの妹が発症した合併症はどれか。

1.肺炎

2.胆汁瘻

3.皮下気腫

4.深部静脈血栓症

2

合併症に胆汁瘻がある。胆汁が漏れると腹膜炎を起こす危険があるので、胆汁瘻の場合、ドレーンを2,3週間留置する必要があり、この期間は食事もできない。

問題2.Aさんは、全身麻酔下で気腹法による腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けている。手術中のAさんに最も生じやすいのはどれか。

1.体温の上昇

2.心拍出量の上昇

3.腹腔内圧の低下

4.動脈血二酸化炭素分圧<PaCO2>の上昇

4

気腹法では二酸化炭素を使用するので、PaCO2が上昇することがある。

問題3.Aさんの術後の経過は良好で、退院した。その後の外来受診で「下痢をすることが多いです」という訴えがあった。

下痢を予防するために控えるもので正しいのはどれか。

1.塩分

2.脂質

3.糖質

4.蛋白質

2

胆汁は脂肪を分解する役割がある。

株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403